私たちは、何気なく「黒人」とか「白人」とかという言葉を使っていますが、そもそも「黒人」とは何でしょうか?本田創造著『アメリカ黒人の歴史』(岩波書店)によれば、現在でもアメリカ合衆国の国勢調査では、「黒人の血の割合がどんなに少なくとも黒人として申告しなければならない」のだといいます。要は白人の血がいかに多くても、黒人の血が1滴でも入っていればその人は黒人なのです。出征、結婚、死亡などの証明書に黒人と明記されるのです。「黒人の違いって気でも入っていれば黒人」、これは定義としては体をなしていません。

現実には、色が白くほとんど白人と区別がつかない人も存在します。こういった人が白人として白人社会で生活することを「パッシング(passing)」というそうです。しかし何かのきっかけで黒人の血が一滴でも混じっていることが判明すると、その人はその瞬間から黒人社会へ追い返されるのだそうです。なぜこのように白人と黒人を厳格に区別しなければならないのでしょうか?そもそも「白人」とは何で、「黒人」とは何なのでしょうか?

ちょっと辞書を引いてみましょう。

「広辞苑」では、

「黒人」で引くと「黒色人種と同じ」と出てきます。では「黒色人種」を引くと載っていません。他の人種も同じです。因みに、人種で引くと、「容貌・骨格・皮膚色・毛髪・血液型などの身体的特性によって区分した人類の集団。白色人種・蒙古人種・黒色人種の三大区分がある」とあります。意外といい加減な辞書だったのですね、「広辞苑」。

では他の百科事典(「日本百科大事典」小学館 昭和38年発行)を引いてみましょう。

「人種」で引いてみます。かなり詳細な記述があります。まとめると

「現在地球上に生息しているヒトはみなホモ=サピエンスという同一種に属しており、この種は形態・機能のいくつかの群からなっている。これらの群は遺伝子ないしは身体の特徴がある一定の頻度と分布を示す点で他群と区別できる。この群を一般に人種という。」と記し、ゆえに「人種は、生物でいう亜種とか品種に相当するもの」と記載しています。そして今まで慣用的に行われてきた「コーカソイド(白色人種)」、「モンゴロイド(黄色人種)」、「ニグロイド(黒色人種)」三分類の他にW.C.ボイド、H.ワルターなどは細分割説を唱えているそうです。このように人に人種的な差が生じたのは非常に古く、その時期、原因等については専門家の間でも意見が分かれ一致した見解は現在のところないとのことです。そして結びに「人類がどのように分類されるとしても、知能・気質・性格のような精神特徴の点で人種間に差があるということは、今までのところ証明されていない。」と述べたうえで「本来人種という言葉は生物学的扱われるべきであるが、多くの人々は勝手に使ってきた。例えばアメリカ人とか日本人など、これは国籍の問題であり、ユダヤ人はユダヤ教徒で人種ではない。ラテンふう、ゲルマンふうは文化の特徴である。これら文化の特徴と人種形質の間には遺伝的な関係は一つも証明されていない。人種に関する誤った考えは、人類にこれまで恐ろしい大損害を与えてきたし現在も多くの人々の発展と向上を妨げている」と。

この人種問題、人種差別に関することは僕がここで軽々に取り扱うような問題ではないと思います。しかしジャズを作り出した黒人たちが、どのようにアフリカから強引に拉致されて連れて来られ、新大陸で酷使され、さらに現代においても不当に差別され続けているのだということは忘れてはならない問題だと思います。ここでは僕の微力の及ぶ限りで、その流れを確認したいと思います。

18世紀は、人類史上最悪の奴隷売買の世紀だったと言われます。アフリカはヨーロッパにとって奴隷供給をする源であり続けました。セネガルからアンゴラまでの5000キロメートルに及ぶ海岸沿いに点々と置かれた積出港から、膨大な数の奴隷が送り出されました。その数は18世紀だけで560万人を優に超えると推計されています。

18世紀のイングランド社会には、アフリカ人奴隷の存在が色濃く刻印されていました。黒人の奴隷は公然と競りにかけられ売買されていましたし、上流婦人が黒人少年を愛玩用の子猫と同じように「飼育」することも珍しいことではなかったという衝撃の事実は、拙HP「アメリカと黒人の歴史 その4」で触れました。

博物分類学の学者ヨハン・F・ブルーメンバッハは、1775年収集された人骨を分類し、人類を5つの人種に分類しました。彼そこで神が作った秩序に基づく人種諸集団の階層秩序を論じ、「コーカサス」、「モンゴル」、「エチオピア」、「アメリカ」、「マレー」の5種で、このうち「コーカサス」つまり白人が人類の基本であり、最も美しく、他の4種は「コーカサス」が退化したものだと書いています。もちろんこの説が間違っていることは、DNAやミトコンドリア解析から明白ですが、当時は偉い学者様が言っているのでそうなんだろうとみんが思ったというのです。この分類が現在でも流通している、コーカソイド(白色人種)、モンゴロイド(黄色人種)、ニグロイド(黒色人種)という人種分類のもとになっています。

17世紀から18世紀のヨーロッパ人の西アフリカ旅行記(これは悪名高き奴隷商人やその航海に従事した人々の日誌であろう)には、アフリカ人達は面会に際して音楽を供したとか、祝賀行事にはそれにふさわしい音楽や舞踏を披露したと書かれているそうです。さらに黒人たちをアフリカから運んだ奴隷船の白人船員たちは、船底から奴隷たちのコール・アンド・レスポンス(掛け合い)様式の歌が聞こえていたと証言しています。黒人たちには「歌」そして「音楽」が欠かせないのです。

アフリカでは、音楽がなければ何事も始まらないと言っても過言ではありません。「歌なくして霊の降臨なし」はアフリカの金言です。そして歌には踊りが付きものでした。

例として、「シャウト(Shout)」とか「リング・シャウト(Ring shout)」と呼ばれるものがその代表。大きな輪(リング)を作り、腕を広げ、腰をゆすって、反時計回りにすり足(シャッフル)で回ります。最初はゆっくりと歌いながら回り、手拍子をするうちにだんだんリズミカルになり、シャウト(叫び)に高まっていきます。アフリカが「音楽大陸」であり、「ダンス大陸」だったことは間違いありません。

アフリカが音楽大陸であり、そもそもアフリカに奴隷商人たちが侵入したころにはすでに、キリスト教もイスラム教も入り込んでいました。しかし奴隷として狩り出された地域は土着信仰が根付いていました。そして彼らには、それぞれの地域に大地、水、動物、植物といった自然の力を支配する神々が数多く存在していたのです。

文字文化を持たないアフリカでは、信仰に関することなど、様々な文化的知恵は口頭伝承によって受け継がれました。そして祭礼に当たっては、歌、太鼓(ドラム)、踊りが重視されたのです。話が飛ぶようですが、彼らの多様なリズム、シンコペーション(強弱をずらすことによって、全体のリズムに変化を与える)、チャント(Chant:唱和)、コール&レスポンス(Call & Response:呼びかけと応答 交互唱)、ステップなど後のアメリカン・ミュージックのルーツはここに見いだせるのです。

三角貿易でかろうじて生き残り、強引に奴隷された南部の黒人奴隷たちの生活とはどのようなものだったのでしょうか?これは実際に体験してみないと分からないと思います。しかし現在活字で残されたものを読んだだけでもその非人間的な悲惨さは伝わってきます。

自ら奴隷で、後に逃亡して自由の身になり、やがて奴隷制廃止運動の優れた指導者の一人となったフレデリック・ダグラス(1818〜1895)は、「奴隷所有者とは、同じ人間である者に対して所有権を主張し、行使する者のことである。(中略)黒人奴隷とは、一切の権利を剥奪され、獣の水準に引き下げられて、法律上は単なる動産にすぎず、人類の同胞関係の圏外に置かれ、人間族から切り離された人間存在である。彼ら黒人奴隷には、これは自分のものだといえるものは何一つない。彼らは、他人の果実を取り入れるために骨を折って働き、自分以外の人間が遊んで暮らせるように汗水を流すのだ。」と述べています。

ハリエット・ビーチャー・ストウの『アンクル・トムの小屋』など様々な作品にも描かれた奴隷所有者と奴隷の生活を『アメリカ黒人の歴史』(岩波新書)は次のようにまとめます。「奴隷所有者の1日は、昼は狩猟、夜は舞踏会と忙しい。折々の寄り合いでは、奴隷を何年で使い果たしてしまえば一番得かということが、綿花の値段や子供のしつけの話と一緒に真剣に論じられる。他方黒人奴隷は、自分がかろうじて生きる程度の生活物資さえ容易に与えられず、牛や馬とと同じように、一日中働き続ける。腹が減ったからと言って自分の労働によって作った果実を食べれば盗みの咎で鞭打たれ、離ればなれの妻や子供に会いに行けば、逃亡を企んだと焼き印を押される。たまりかねて逃亡すれば獰猛な犬どもが後を追い、もしいつかまれば耳をそがれたり、殺されても仕方ない。」

大プランターの中には自分が住んでいる大邸宅のある大農園(ホーム・プランテーション)以外にも複数の大農園を持っている者や、農園には居住せず家族と共に町に住み、政治家や弁護士、土地投機者などとして生活しているものもいました。こういった場合彼らは、スチュワードと呼ばれる管理責任者を雇って農園の経営に当たらせました。スチュワードを雇うほどの規模がない場合は、オーヴァーシーアーと呼ばれる白人の奴隷監督が雇われ、農園の日常の指図を行いました。

もちろん小プランターの中には奴隷監督を雇わず直接自分が日常の指図をする者もいましたが、ともかくこの奴隷監督は、いつでも奴隷に対する監視の目を光らせ、少しでも多く収益を上げるため、あらゆる手段を用いて奴隷を酷使することを本来と務めとしていました。奴隷監督の下には、奴隷の中から選ばれたドライヴァーと呼ばれる黒人班長が置かれることもありました。ドライヴァーは奴隷でありながら同じ仲間の奴隷を監視する立場に立つ「エリート」で、白人奴隷監督の助手という立ち位置でした。

大多数の奴隷は、こうした厳しい統制のもとで畑に出て働くのですが、その形態は大きく2つの型がありました。一つはタスク・システムと呼ばれる「割当制度」で、もう一つはギャング・システムと呼ばれる「組制度」です。

「割当制度」の場合は、奴隷がその日にしなければならない1日の仕事の分量がそれぞれ前もって支持され、それを完遂するまではその日の労働から解放されることはありませんでしたが、早く仕事をすませばそれだけ早く自分の家に帰ることができました。この制度は主に米の栽培などにおいて採用されていたといいます。

これに対し「組制度」は、文字通り鞭と監視によるもので、奴隷たちは何人かずつの「組」に編成され、全奴隷が一団となって働かされました。「組制度」は「割当制度」よりも広く行われ、綿花やたばこや砂糖の栽培では、たいていこの制度が採用されたといいます。しかし実際にはこれら二つの労働形態は適当に織り交ぜられて、奴隷労働を最も効率的に運営できるよう常に工夫が凝らされました。

また、奴隷労働を一層効率的にするために、プランターは奴隷をその労働力(年齢)に応じて、いくつかの段階に格付けを行いました。奴隷はまず「四分の一人」から始まり、次第に大きくなって「半人前」となり、さらに成長して「四分の三人前」になり、「一人前」になります。「一人前」として働いた後は年齢を重ねるにつれ、今度はこの段階を次第に下っていくのです。この基準に照らして乳幼児を持つ母親奴隷は「半人前」とされました。このように奴隷は、5,6歳になるまでの「無用者」を除いて、男も女も、大人も子供も年寄りも、「夜明けから日没まで」力の限り働かねばならなかったのです。

また、奴隷制プランテーションでは、奴隷を最大限に働かせるために暴力が日常的に振るわれ、奴隷の衣食住のコストは最小限に抑えられました。しかし、奴隷は搾取できる労働力であると同時に貴重な財産でもあったため、特にその価格が高騰してくると奴隷の健康維持及び出産には、それなりの配慮が払われるようになります。19世紀に入ると、肉体の一部を切断したり殺害したりする懲罰は抑制され、1830年代以降は奴隷居住区の改善、栄養や医療の改善、余暇時間の延長も行われるようになります。

小規模奴隷農場では、奴隷主と奴隷の接触が密で、奴隷主による奴隷に対する温情的関係が育成されやすい傾向がみられました。一方大規模農場の場合は、重層的生産管理体制に、先ほど述べた白人監督(スチュワード)が雇用され、奴隷の中からリーダー(ドライヴァー)が選ばれました。大規模農場では、家屋の建築や修理、馬車や荷車の修理、家畜の飼育、生産物の梱包・輸送、料理、家事、育児など、多様な作業がそれぞれ男女奴隷に割り当てられ、奴隷の間に階層秩序が形成されて行きます。さらに黒人奴隷制度は性的搾取の制度でもありました。白人男性による黒人女性レイプを防ぐ力はどこにもなく、混血児はあちこちで見られたし、望まない男女を無理やり掛け合わせる子供を産ませることもあったといいます。

奴隷主は家族持ちの奴隷の方が従順であることを知っており、奴隷財産を「増殖」するためにも奴隷の結婚を奨励しました。そのため妊娠末期や授乳期の母親の労働は軽減されることが多かったといいます。南部プランテーション奴隷制は、恒常的な西部への移動とそれに伴う奴隷家族の分断を誘発する制度でもありました。1810〜60年の間に約80万人の奴隷が売買され、上南部の黒人奴隷の約半数が家族の分断を経験したといいます。各地に奴隷市場が成立し、競売と長距離輸送は南部の一般的情景となりました。

実際の例

1780年メリーランドで生まれたチャールズ・ボールは、4歳の時に母親はジョージアに、兄弟姉妹はカロライナに売られ、生き別れになります。彼は25歳の時、別の農場の奴隷と結婚を許され、妻の農場に毎週通っていましたが、間もなく妻と子供を残してジョージアに売られることになってしまいます。

彼は次のように証言します。

「その男が私のところへやってきた。私の首につけられた首輪をつかんで「お前は俺のものだ。これからジョージアに行く」と言った。その時私は「出発前に妻と子供に会うことはできないでしょうか」と尋ねた。すると男は、「向こうに行ってまた別の女を手に入れたらいい」と言って取り合ってくれなかった。鉄の首輪をされ、二人一組にして手錠をかけられ、数珠つなぎに鎖でつながれ、彼らは50人ほどの集団でジョージアに向かって歩かされた。彼は何度か逃亡を試みたが、その都度つかまり、ジョージアでしばらく暮らした。しかし再度逃亡し、今度は自由州に逃げ込むことに成功した。そして、彼は妻と子供の消息を知ろうと昔住んでいたところへ行ってみたが、妻たちがすでに売られてしまったこと、また自分の逃亡手配広告が出ていることを知り、慌てて逃げ帰った。」

先の例にもあるように奴隷は自らの意思で相手を選んで結婚することが多く、そこには奴隷の主体性が現れました。主人の許可を得て夫は妻と子供を定期的に訪ね、黒人奴隷たちは独自のネットワークを深め広げました。結婚式はアフリカ式で行われ、所有者もこれを認めていました。教育や文化継承も次第に奴隷たち自身の領域に含まれるようになり、所有者の介入から相対的に自由な奴隷家族の場が生み出されました。家族の支えを失った老人や子供は、「拡大家族」と呼ばれる疑似家族や隣人ネットワークが支えました。

南部奴隷制の下では、高度な技能を持つ奴隷が一定数必要で、奴隷主は彼らに依存せざるを得ませんでした。例えば米作は西アフリカから持ち込まれた農業であり、奴隷主は米作の経験のある奴隷を尊重する必要があったのです。また、大工や鍛治、樽作り、裁縫なども貴重な技術でした。

奴隷主は、農業奴隷を四六時中商品作物栽培だけに従事させることは困難で、残された時間を、奴隷が消費する食糧の栽培や家畜の飼育、狩猟、漁労、薬草や果実の採集に充てることを認めました。それは奴隷主にとっては奴隷維持コストの節約にもなりましたが、奴隷たちは、自分たちのための自覚的労働によって、技能と知識を身に着け、生活の質を上げるだけでなく、余剰生産物を近隣で販売して金を貯めることもできたのです。現金の所持は、市場世界での自立の始まりでした。

彼らは白人の言語を学ばされましたが、自分たちの間だけで通じる独自の言語を創出し、アフリカから持ち込んだ民話を北米の地で再創造もしました。その知恵で弱者が横暴な強者を懲らしめる「オオカミとウサギの話」や内輪の話を抑圧者に漏らしてしまう少年を戒める「おしゃべり少年とカエルの話」などの民話が再生産されました。

奴隷たちは、アフリカ伝来のオクラを使った料理や陶器を作り南部に定着させたり、彼らの伝統医療、薬草についての知識は代々受け継がれ、白人もこれを学びました。また奴隷たちは配給された布地を染色したり、裁縫したりして個性を表現し、花などを使って香水を作りデートの際などに用いたりしていたそうです。

奴隷制の過酷な日々にあっても、黒人たちは歌い続けました。彼らにとって音楽は生活と切り離せない文化要素なのです。りロイ・ジョーンズは「アフロ・アメリカンのワーク・ソングは奴隷制においてどんな種類の歌よりも早く生まれた」と述べているそうですが、奴隷たちはキリスト教化される前にまず働かされたことを考えれば、当然のことでしょう。きつい仕事を強いられた黒人たちは、叫ぶように歌うフィールド・ハラーやワーク・ソングと呼ばれる労働歌を歌いながら、煙草栽培や綿積み、鉄道敷設の仕事に耐えていたのです。「ワーク・ソング」と「ハラー」についての説明は、本によって若干ばらつきがあるのですが、「ハラー(Holler)」とは、もともとは「労働に従事している時に、動作に合わせてあげる掛け声」のことでだったそうですが、やがて労働の時に歌われる歌もそう呼ばれるようになります。彼らは面白くもない労働や孤独から気を紛らわせるために、なんでも思ったことを歌いました。やがてそれら集団のものになり、河川で働く人たちの歌は「リヴァー・ハラー」、漁業従事者は「フィッシャーマンズ・ハラー」、綿花農場では「フィールド・ハラー」と呼ばれるようになります。「ハラー」は一人で歌うものですが、その作業仲間と歌う場合「ワーク・ソング」となります。そしてこうしたワーク・ソングの多くは、リーダーとなる人が一節歌うとその後からみんながついて歌う、いわゆる「コール&レスポンス」形式を取りました。

ジャズ評論家のエドワード・リー氏はその著『ジャズ入門』で、「作業中、仲間と歩調を合わせたり、仕事の厳しさを和らげるために歌を歌う光景は、ずっと昔から世界中いたるところで見られてきた」とし、こうしたことは黒人に限ったことではないと述べています。また鎖につながれて働く囚人たちの歌うワーク・ソングがレコードとして保存されているそうです。この囚人たちのレコードは、「上品ではないが、まさに黒人のブルースの核心に迫るものがあり、傾聴に値する」と述べています。確かに聴いてみたいですね。

こうしたワーク・ソングの一例として、ガンサー・シュラー氏は19世紀の女優で音楽家のファニー・ケンブルが1839年ジョージアの大農園への旅をした時の日誌を紹介しています。彼女は「船の漕ぎ手たち(黒人)はが、オールの動きをコールアンドレスポンス形式の歌でその動きを合わせる」とし、その見事さに感心しています。

さて、奴隷として強引に連れてこられた黒人奴隷たちに、その主となった奴隷主はキリスト教化を行います。黒人奴隷がキリスト教へ改宗させられた理由は、キリスト教の宗教指導を施せば、奴隷たちがより従順になってプランテーション経営が安定するだろうという見方がされたからです。また、そもそも西ヨーロッパ人たちにとっての自己救済とは、異教徒をキリスト教に改宗させることなのです。こうした時に1740年前後(第一次)と1800〜1830年ころにかけての第二次の2回にわたって「大覚醒(The great awakenings)」が起こります。「大覚醒」はキリスト教を広める一大運動で、1734年イエール大学の会衆派教会の聖職者であり神学者でもある、ジョナサン・エドワーズが1734年ニューイングランド地帯で見られた急速な信仰心の高揚を報告したのが始まりとされている社会現象です。この信仰心の覚醒を促す信仰復興運動(リヴァイヴァル・ムーヴメント)を主に担ったのは、プロテスタント・メソジスト派やバプティスト派の説教師たちで、彼らの説教は従来のものとは異なり、身振り手振りを交え、平易な言葉で語られました。参加者らは知的な談話で受け身で聞くよりも情熱的に彼らの説教に加わるようになったと伝えられます。

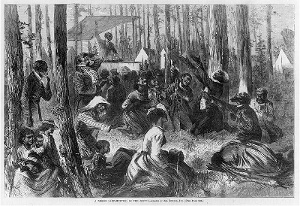

また復興運動の一環として、キャンプ・ミーティング(Camp meeting)という野外伝道集会も行われました。これは馬やロバに乗った説教師たちが何人もやってきて、何日にもわたって熱烈な説教をするというものです。馬車から説教したり、木の切り株に乗って説教する者がいて、それに耳を傾けた者たちは、祈ったり、叫んだり、慈悲を乞うたりしました。そうした宗教的情熱が、即興的な歌に転化され、身振りを伴い、やがて興奮の渦へと昇華していきます。

一つのグループが「ヨルダン河の彼方で」と叫ぶと、別のグループが歌い返します。こうしたコール・アンド・レスポンスを繰り返していくうちにエネルギーが高まっていきます。素材は異なりますが、もともとアフリカでやっていた儀式と変わりはありません。黒人たちの中で眠っていた何かが動き始めます。それからというもの、日曜日になると、奴隷たちはプランテーションの一角に集められ、白人巡回牧師の説教をきいたり、賛美歌を進んで歌うようになっていきます。このようにこれらの説教方法は、故郷アフリカの宗教儀式と相通ずるところがあった上メソジスト派やバプティスト派で、早くから1780年代に奴隷制に反対する立場を表明していたこともあり黒人たちも受け入れやすかったのではないかと考えられます。

そして黒人たちも次第にキリスト教を受け入れなじんでいきます。それは「神のもとでのすべての人間の平等」という教えと「今の生活よりも、死んだあと天国に行くことができる」ということが魅力的に書かれていたからだと言われています。プランテーションでの長時間で過酷な労働などつらい毎日が続く黒人奴隷たちにとって、天国に導かれることが唯一の救いだったのです。

とはいうものの奴隷主側にはキリスト教に改宗はさせるが、身分は奴隷のまましておくという理由、根拠が必要になってきます。そこで作り出された根拠は、「奴隷としての身分は神の摂理だから仕方ないがクリスチャンになることによって魂の永遠の救いを得られる」というものでした。

アフリカ民族固有の土着信仰はキリスト教や先住民の信仰の影響を受けながら徐々に変容していきます。そうして誕生するのが、アフリカに起源をもつ先祖崇拝の民間宗教、ヴ―ドゥ―教です。

ヴ―ドゥーは、ハイチなどのカリブ海地域とニューオリンズを中心に黒人たちによくその儀式がみられます。カリブ海地域はスペイン、フランスといったカトリック教地域で、ヴ―ドゥ―はカトリックと混じり合っています。ヴ―ドゥ―は、教義が成文化されたことがなく、宗教組織という機構を持ったこともありません。ヴ―ドゥーを一言でいえば、アフリカ宗教がカトリックの影響で変容したもの、カトリックの外見を装ったアフリカ宗教ということができます。キューバのサンテリア(Sasnteria)、ブラジルのカンドンブレ(Candomble)はヴ―ドゥ―の仲間です。

ヴ―ドゥ―は、太鼓などの打楽器、コール・アンド・レスポンス、舞踏を伴う儀式を通じて「精霊」と交信するのが特徴です。西アフリカやハイチでは、「ヴォドゥン(Vodun)」と呼ばれていますが、これは西アフリカのフォン語(Fon)で「精霊」、「守り神」、「守護神霊」の意味。またヴ―ドゥ―では、呪術(マジック)によって死んだ人を生き返らせ、「ゾンビ(Zombie)」として自由に操ることができるとされています。マイケル・ジャクソンが「スリラー」でゾンビと踊りますが、これは黒人のマイケルがやるから意味があるのです。ともかく西アフリカの宗教は「歌う宗教」であり、何より「踊る宗教」です。それらは、黒人たちがキリスト教に改宗しても、身体に宿り、子孫に受け継がれてきたのです。

プランターたちは奴隷に、読み書きを習うこと、居住地から勝手に外に出ること、自分たちだけの集会を開くこと、。アフリカの呪術的行為を行うこと、太鼓を叩くことを禁じました。(村井氏)カリブ海や中南米の黒人たちが、アフリカ起源の楽器の使用やアフリカのリズム、ダンスなどをある程度許されたのに対して、北米の黒人たちはそれを厳しく禁止されたという違いがあります。中南米を支配したスペイン、ポルトガル、フランスなどのカトリックの考え方とイギリス人たちのプロテスタントの考え方との違い、大規模農園で黒人たちが集団で生活していた中南米(農園主は現地にいない場合が多かった)、比較的中南米に比べれば小規模な農園で黒人奴隷が白人たちと同じ場所で暮らすことの多かった北米の違いなどが大きく影響しています。

プランターたちは、奴隷たちが団結して暴動を起こすことを恐れていたのです。そこで奴隷たちは一日の労働を終えた夜遅くに、プランテーションの奥深くに「ハッシュ・ハーバー(Hush harbor)という場所を設け、こっそり集まり、神に祈り、歌や踊りに興じました。

その秘密の礼拝集会は、プランターから見えないところで行われたので、「見えない教会(Invisible church)」と呼ばれました。もしこの秘密の集会がプランターに知られたらとんでもないことになります。彼らは歌声が主人の耳に届かないようにするため、盥をさかさまにして頭を寄せあったり、濡らした布でテントを張るなど様々な工夫をして歌ったといいます。奴隷たちはこの「見えない教会」で、真に魂の解放を感じたのでしょう。

文字が読めない彼らは祈祷書を持っていませんでしたので、祈りも歌も即興的に行われました。そして白人たちの祈りの言葉や讃美歌をどんどん黒人化していきました。一人が祈りの言葉を大声で叫ぶとそれが反復されます。それを何度も繰り返していくうちにメロディを持つようになります。激しく前進を揺すぶりながら歌う彼らの歌は、家族と切り離され、移動を強いられた悲しみや、労働のつらさ、日常生活の絶望と希望を表現していました。彼らは様々な楽器を自ら作って演奏し、歌いました。結婚式や葬式、祝日、収穫祭などで人々が集まる時には、音楽と踊りは欠かせないものでした。こうして黒人奴隷たちは、身体に宿った記憶をよみがえらせ、連帯意識を形成していったのです。

黒人たちにとって、祈りと歌は区別されていませんでした。やがてそれらは「ニグロ・スピリチュアルス/黒人霊歌」(Negro spirituals)と呼ばれるようになります。ニグロ・スピリチュアルスは「プランテーション・ソング」とも呼ばれるように基本には「抑圧からの解放」が据えられていますが、キリスト教信仰から生み出されたということは重要です。英語の”Spirituality”はその人独自の精神性ではなく、神との関係によって成立する「霊性」というニュアンスを含んでいます。Spiritはもともと「息」とか「霊」という意味で、聖書には神が「命の息」を吹き込んだことによって人間が誕生したことになっています。

ニグロ・スピリチュアルスの歌には白人たちが歌っていた賛美歌に黒人の祈りがミックスされて出来上がっていきます。歌詞もメロディーも、プランテーションの片隅の「見えざる教会」で形成されて行きます。時期的にはそのほとんどは18世紀半ばから後半にかけて作られています。ワイヤット・T・ウォーカーはその著『誰かが私の名を呼んでいる 黒人宗教音楽史』の中でアメリカ黒人宗教音楽の歴史を「奴隷の発声=モウン(うめき)、チャント(詠唱)、救いへの叫び」(1619〜1800ごろ)、「黒人霊歌=信仰の歌、悲しみの歌、プランテーション賛美歌他」(1760ごろ〜1875ごろ)、「即興演奏の讃美歌=ビートを伴ったユーロ・アメリカン賛美歌」(1875ごろ〜1940ごろ)、「ゴスペル音楽」(1930ごろから)の5つに分けていますが、その第2期に当たる黒人霊歌は、シンプルな旋律と聖書を基にした歌詞を持ち、そこにアフリカ的なリズム、即興性、「コール・アンド・レスポンス(呼びかけと応答)」、歌詞の繰り返し、メリスマ(こぶし)、シャウト(叫び)などを取り入れたものであると分析しているそうです。しかし重要なのは、彼らは白人の言語を学ばされましたが、自分たちの間だけで通じる独自の言語(※)を創出したことです。

また1867年、『合衆国の奴隷の歌』という曲集がアメリカで出版されました。これは3人の白人著者が、アメリカ南部で収集・採譜した黒人の歌を集めたもので、今でもよく知られている黒人霊歌のほとんどが収録されているそうです。この曲集の出版からしばらくたった1871年テネシー州ナッシュヴィルにある黒人大学フィスク大学は、学生による合唱団「フィスク・ジュビリー・シンガーズ」の全米公演が行われ、成功裡に終わりました。もともと大学の運営資金調達のための活動だったのですが、さらに彼らは73年にはイギリスに渡って大歓迎を受けました。アメリカには素晴らしい「黒人音楽」があるという事実を世界に最初に知らしめたのは黒人霊歌でした。

『ジャズ・マンとその時代』によれば、合衆国図書館にはおよそ6000曲のスピリチュアルが収蔵されているという。中には断片のみのものも多くあり、かなりのスピリチュアル、特に初期のものは永久に失われてしまったという。歌い継がれて現存するスピリチュアルもあるが、数は限られているうえ、どの程度奴隷時代の原型をとどめているかは判然とせず、結局は文献的な研究に多くを頼らなければならないという。

丸山氏によれば、スピリチュアルも、ブルースやジャズ同様即興的であり、コール・アンド・レスポンスの形をとり、歌う上では、アーティストと聴衆、クリエイターとパフォーマーとの区別は全くないといいます。

スピリチュアルの歌詞は、しばしば二重の意味を持っています。いわゆるダブル・ミーニングですが、キリストの教えに従う内容で歌われるため、禁止しづらいのだといいます。それでも”Go downn Mose”のように逃亡や暴動の動機が見て取れるために奴隷主によってこの歌を歌うことは禁止されたものもあるといいます。

黒人霊歌僕の持っている黒人霊歌のレコードは、「ジェシー・ノーマン/黒人霊歌集」と「ザ・ゴールデン・ゲイト・カルテット/黒人霊歌を歌う」だけです。

ジェシー・ノーマンはクラシック畑で活躍した人でかなり洗練されており、このレコードは黒人霊歌を芸術の域に高めたものだとは思いますが、当時の様子を伝えているかと言えばそうは言えないと思います。

またザ・ゴールデン・ゲイト・カルテットも黒人4人のコーラス・グループですが、コーラス、ハーモニーなどかなり洗練されています。しかし前出の”Go downn Mose”など黒人霊歌の代表的なナンバーを取り上げており、参考にはなります。

※このことは非常に重要。この仲間内だけで通じるのではなく支配者とのコミュニケーションの両方を満たす新しい言語はピジン英語(Pigin English)と呼ばれます。これは母語アフリカ語の音声体形に英語の語彙を取り込み、文法も母語と英語とが混在したもので、獲得言語と母語の混血言語といいものだそうです。そしてこの重要性を指摘しているのは、僕の知る限り丸山繁雄氏(『ジャズ・マンとその時代』弘文堂)のみのように思えます。このピジン英語が後にジャズのスイングの形成に繋がっていくという丸山氏の指摘はかなり説得力があると思いますので、随時ご紹介していこうと思います。

村井康司氏は『あなたの聴き方を変えるジャズ史』(シンコーミュージック・エンターテイメント)で、この時代を述べた記述としては、19世紀初めごろロードアイランド州で黒人のお祭り騒ぎを見物した人物の観察談として、彼らがヴァイオリン、タンバリン、バンジョー、ドラムの伴奏を伴って「ブロークン・イングリッシュ」で歌って踊る、という記録を紹介されていますが、この「ブロークン・イングリッシュ」というのがピジン英語だったのかもしれませんね。

余りにもエルヴィス・プレスリー、ジョーン・バエズ、マヘリア・ジャクソンその他数えきれないほどの歌手が歌って有名なこの曲について考えてみましょう。この曲については通常の讃美歌という方とニグロ・スピリチュアルに分類する方がいます。

元々この曲はジョン・ニュートン(John Newton 1725〜1807)が作詞したものです。ニュートンは若い時は奴隷売買に従事して富を得ます。当時奴隷として拉致された黒人への扱いは家畜以下であり、輸送に用いられる船内の衛生環境は劣悪でした。このため多くの奴隷たちが輸送先に到着する前に感染症や脱水症状、栄養失調などの原因で死亡したことはすでに述べました。ニュートンもまたこのような扱いを拉致してきた黒人に対して当然のように行っていのですが、1748年5月10日、彼が22歳の時に転機が訪れます。イングランドへの航行中、嵐に遭い浸水、転覆の危険に陥ったのです。今にも海に呑まれそうな船の中で、彼は必死に神に祈りました。敬虔なクリスチャンの母を持ちながら、彼が心の底から神に祈ったのはこの時が初めてだったといいます。すると流出していた貨物が船倉の穴を塞いで浸水が弱まり、船は運よく難を逃れたのです。ニュートンはこの日を精神的転機とし、それ以降、酒や賭け事、不謹慎な行いを控え、聖書や宗教的書物を読むようになります。また、彼は奴隷に対しそれまでになかった同情を感じるようにもなりました。しかしその後の6年間も依然として奴隷貿易に従事し続けますが、1755年、ニュートンは病気を理由に船を降り、勉学と多額の献金を重ねて牧師となります。そして1772年牧師になり自らの人生を振り返る時、黒人奴隷貿易に関わったことに対する悔恨とそれにも拘らず赦しを与え賜うた神の愛に対する感謝を表す「アメイジング・グレイス」を作詞するのです。かの有名な「アメイジング・グレイス」はこうして生まれました。1780年代にイギリスの小さな教会で歌われるようになったこの曲をアメリカに伝えたのは、南部アパラチア山地に移住した白人たちでした。以来讃美歌として、スピリチュアルとして、民謡として、癒しの歌として広く歌い継がれていくことになります。

教会音楽とワークソングが持つ”原始的”な要素の中から、ある一つのスタイルが、南部諸州を巡り歩く旅芸人たちによって育まれました。それはミンストレル・ショウとは違い、近年まで黒人の聴衆向けに、黒人だけによって演奏されていたものです。それがカントリー・ブルースです。それは形式的には、リズムが一定し、踊りやすい点でワークソングと、また歌詞の内容の点で教会音楽とは一線を画するものでした。その歌詞は世俗的で、大部分が恋愛に関係しており、中には非常にあからさまな言葉でエロティックな内容を扱っているものも見受けられます。もっともカントリー・ブルースの相当数は広範囲にわたる主題を扱っており、獄中生活や旅、破滅などがよくテーマになっている点も見逃せません。

そして黒人霊歌からは後になって「ゴスペル」が生まれてきます。但しこれは1920年代に入ってからのことです。

お寄せいただいたご意見等は本文にて取り上げさせていただくことがあります。予めご了承ください。