ジャズが最初に吹き込まれたレコードは、1917年O.D.J.B.(Original Dixieland Jass Band:オリジナル・ディキシーランド・ジャズ・バンド)がヴィクターに吹き込んだ『ディキシー・ジャズ・バンド・ワン・ステップ(Dixie jass band one step)』と『ライヴリー・ステイブル・ブルース』の2曲というのが定説になっています。「Jazz」ではなく「Jass」という記載に注意。このレコードは吹き込まれた1917年を代表するものかどうかは別にしてともかく1917年に演奏されていたジャズです。しかしジャズは19世紀末から20世紀初めに生まれたとされています。ではそのころのジャズはどのようなものだったのでしょうか?もちろんこれには音源がないので、研究者の執筆した書物などから辿っていくしかありません。

拙ホームページ「ジャズの歴史1 初めに」でも紹介しましたが、ニュー・オリンズという町では、肌の色による抑圧が他の南部の都市とは比べ物にならないくらい低く、日曜日と祝日には強制労働を免除され、黒人たちはフレンチ・クォーター(中心部)に出かけ、トレメ地区にある広場、コンゴ・スクエア(現在はルイ・アームストロング公園と呼ばれている)に集うこともできました。さらに1805年コンゴ・スクエアでの踊りが許可されると、ニューオリンズの町々へ黒人の踊りが広がっていったといいます。もちろん太鼓はアフリカ生まれ、コンガやボンゴなどもアフリカ産で、コンガはコンゴが変形したものだそうです。そこではヴ―ドゥ―教の儀式も太鼓を使って行われていたというのです。19世紀の初めにニュー・オリンズを訪れた旅行者の、コンゴ・スクエアに500人ほどの黒人が集まって、太鼓を叩いたり、輪になって踊ったりしているのを目撃したという記録もあるそうです。さらに19世紀の半ばには、打楽器の他にトライアングル、フィドル、タンバリン、ハーモニカという楽器も登場してくるそうです。

ジャズ評論家のエドワード・リー氏はその著『ジャズ入門』で、「アフリカの伝統的な踊りがジャズの発祥の地ニュー・オリンズのコンゴ・スクエアで1885年まで踊られていたことは、別に驚くにはあたらない」とし、ハーバート・アズベリー(Herbert Asbury:1891〜1963)著の「フレンチ・クォーター」の次の1885年の記述を引用しています。「警官が合図をすると、ガラガラという音が延々となり渡り、奴隷たちは広場の中央に集まった。このガラガラという音は、バンブーラと呼ばれる、ドラム或いはタンブリンのような楽器に仕立てた樽の頭を、2本の大きな牛の骨で叩いて出すものである。奴隷たちが好んで踊るのは、その変形がヴ―ドゥ―教の儀式にも使われているカリンダ、及びバンブーラの伴奏による踊りだが、その両方とも基本的にはアフリカのジャングルで踊られる原始的な踊りそのものであった…。まさに広場全体が、樽を牛骨で叩く音や女たちの熱狂的な歌、男たちの足首にぶら下げられた金属片のぶつかりあう音が織りなすリズミカルなビートに合わせ、足を踏み鳴らし身体を揺する黒い物体で埋め尽くされているかのようであった」そうです。しかし1885年には奴隷はいないはずであり、アズベリー自身1891年生まれなので実体験ではなく取材した記事だと思われますが。

また油井正一氏も1880年〜20世紀の初めにかけて、ニュー・オリンズは「世界の縮図」そのものであり、人種は入り乱れ、言葉も音楽も多様を極めていたそうです。そして町中にそんな多様な音楽が溢れていたのです。そのような「るつぼ」の中からジャズは生まれてくるのです。では具体的にはどのようなことだったのでしょうか?各研究者の意見をかいつまんでみましょう。

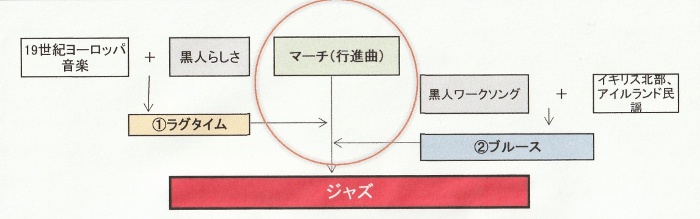

ヨアヒム・E・ベーレント著『ジャズ』では、「ラグタイムが19世紀ヨーロッパ音楽へのヴァイタリティ付与であったと同じようにニューオリンズ・ジャズは、ヴァイタリティを付与したヨーロッパのマーチであり、ポルカ、ワルツであると考えてもよい。この活力源は、黒人音楽に秘められた力であり、根性であった」とした上で「葬式の時悲しい音楽を奏でながら墓地まで死者のお供をし、帰途には快活な音楽を奏でる慣習もフランスからきている」と葬式の時悲しい音楽を奏で帰りは陽気な音楽を演奏するのはフランス由来だとしています。

エドワード・リー著『ジャズ入門』では、「ニュー・オリンズ・ジャズは軍楽隊の音楽とラグタイムが合わさって形作られて行ったわけだが、それも、常にブルースを耳にして育った人々による、柔軟で熱っぽい音楽を目指した絶えざる改良がなかったならば、一つのスタイルとしてあのように説得力のある、力強いものにはならなかっただろう。このジャズの形成を助長したのは、町のエンターテイナーとしてのブルース歌手に対する人々の期待、そしてブルース歌手と主要なジャズ・バンドの中心メンバーだった伴奏者たちの固い絆である。」

ガンサー・シュラー著『初期のジャズ』では、「黒人の伝統音楽が西欧音楽への同化が着実に進行する過程で、黒人のリズムが、初期のジャズの相当に単純化されたパターンにまで変形された。イタリア系、ドイツ系移民たちの行進バンドの伝統が黒人の葬列の音楽にあっさりと取り込まれた。」

ジェイムズ・M・ヴァーダマン・里中哲彦共著『初めてのアメリカ音楽史』では、「ヨーロッパ生まれのブラス・バンドを黒人音楽の文脈に取り込んで脱ヨーロッパ化させたことでジャズが生まれた。」

各人表現は様々ですが、要はヨーロッパ由来のマーチに黒人らしさが加わることでジャズは生まれてきたということで一致しています。重要なのはニュー・オリンズでは「ストリート・パレードが盛んで練り歩くブラス・バンド」があったということでしょう。ベーレント氏は、20世紀初頭人口20万に達しないニュー・オリンズの町に約30の生き生きと即興演奏をするバンドがあったことを驚きとともに報告しています。これに対し村井康司氏は「19世紀後半から20世紀初頭にかけて、アメリカ全土、そして南米諸国でもブラス・バンドが大流行していたという事実の方が重要」と書いています。この時期アメリカ大陸全般でブラス・バンドが大流行していたというのは初めて聞くことです。なぜ?どのくらい?出典は?村井氏はもう少し詳細に説明することが必要なのではないでしょうか?

マーチを演奏しながら街を練り歩くブラス・バンドには、金管、木管楽器と打楽器が揃っておりこのことがジャズの発生に大きな影響を与えていることは確かでしょう?ではそれほど裕福とも思えない黒人たちがどうやって楽器を手に入れたのでしょうか?よく言われるのは、南北戦争が終わり、南軍は解散命令を受けます。当然軍楽隊も無くなり不要になった楽器が放出されました。これをニュー・オリンズの黒人たちが手に入れたことでジャズが始まった…というストーリーがよく語られますが、実際はどうだったのでしょう?この楽器問題についての説得力ある説明を僕は読んだことがありません。初代ジャズ王と言われるバディ・ボールデンは、「街を歩いていたらコルネットが落ちていたので拾ったんだ」と言っているそうですが…。

エドワード・リー氏は上記に加えて次のように記しています。「南北戦争後、ニュー・オリンズの黒人たちは軍楽隊の音楽に親しむようになった。つまりブラス・バンド。ブラス・バンドは、ダンスやパレード、葬式などあらゆる催し物で音楽を受け持った。特に葬式の時に果たした役割は大きい。死者が埋葬されるときには、ゆっくりとした悲し気なブルースを奏で、弔問の一行が墓地から戻ってくるときには、死者の魂が天国に迎えられる様子を祝福する快活な<ジュビリー>を高らかに吹奏するというものだ。中でも一番有名なのが「聖者の行進」。

軍楽隊の演奏には、黒人の想像力を掻き立てるものがたくさんあった。まず明らかに音が大きかったこと、したがって屋外演奏に向いていたことである。それだけではない、音が大きい演奏はまた、人のたくさん集まる屋内の催し物(例えばダンス)にも適しているため、ブラス・バンドは、ヨーロッパの伝統的な弦楽合奏団よりはるかに容易に、20世紀の大衆娯楽が要求する条件に適応できた。黒人にとって、管楽器の使用、なかんずくグループ演奏に不可欠な金管楽器の使用の可能性を開いたのは、ブラス・バンドということになる。

したがってアメリカでは、弦楽器がオーケストラの中心であり、管楽器が主として音量や色彩感を増すために用いられているに過ぎないヨーロッパとは非常に異なった演奏スタイルが発達することになった。つまり黒人たちは、今のポップス界とは異なり、ヨーロッパの作曲家の影響から離れたところで、一定期間独自の音楽を発展させることができたのである。

軍楽隊では絶えずドラムが用いられるが、このことがアフリカに深いルーツを持ちミュージシャンたちにとって、きわめて重要な意味を持っていた。打楽器の存在は、金管楽器本来の性格とも相まって、黒人たちの音量志向を強めることとなった。実際、音量は作曲上の重要な要素ともなった。打楽器が加わっただけで全体の音量は大きくならざるを得ないのである。

軍楽隊の演奏は、依然としてアフリカ古来の素朴なスタイルに近似していた黒人ミュージシャンたちの音楽に、ヨーロッパ音楽の圧倒的な体系と思想を植え付けることにも貢献した。ブルースの短いフレーズでは得られない流れるようなメロディがいたるところで聞かれるようになり、さらに重要なことには、転調という技法も含め、単純形式からなるブルースを遥かに凌ぐ複雑なハーモニーが、黒人たちの耳に大量に押し寄せるようになった。19世紀のポピュラー・ミュージシャンですら、かなり半音階主義に手を染めており、セヴンス・コードの連続さえ珍しくなくなった。

軍楽隊の音楽の構成と形式も、ニュー・オリンズ・ジャズの基礎になっている。構成上そのサウンドの特徴は、トランペット或いはコルネットが奏でるメロディとピッチの高めの楽器(木管楽器 例えばクラリネット)による装飾音、低音楽器(トロンボーンとチューバ)が付け加える深みとベース・ラインの織り成すアンサンブルにあったが、上記以外の楽器が間奏を受け持つこともたまにあった。またその形式は、19世紀初頭の作曲家の手法を簡略化したものであるため、当時のスタイルをそのまま踏襲しているにすぎない。つまり当時と同じように、幾つかのテーマを昔のトリオやロンド形式のようなものにアレンジして演奏していたのである。曲の長さやテンポに関しても、演奏者たちの足並みを常にそろえておくために、楽譜の指定と全く同じように演奏しなければならなかった。その結果、カントリー・ブルースのプレイヤーたちには開かれていた表現上の可能性の一つが、ニュー・オリンズ・ジャズには閉ざされることになった。」

この時代、いわゆる「マーチ・ブーム」の中心にいた人物が「マーチ王」と呼ばれたバンド・リーダーにして作曲家ジョン・フィリップ・スーザ(John Philip Sousa 1854〜1932)です。彼は「星条旗よ永遠なれ」や「ワシントン・ポスト」などを作曲し、スーザフォンの考案者としても知られていますが、実はマーチ以外のポピュラー曲も多数録音しています、レコード初期の大スターだったと言えるでしょう。

ブラスバンド・ジャズにおいては黒人バンドリーダー、ジム・ユーロップ(James Reese Europe 1881〜1919)が重要です。彼はアラバマ州で生まれましたが、10歳の時にワシントンへ家族とともに移住しました。「クレフ・クラブ(Clef club)」という吹奏楽団を組織し1910年にカーネギー・ホールへ出演します。第一次大戦時には「ハーレム・ヘルファイターズ(The harlem hellfighters)」という軍楽隊を率いて従軍、パリをはじめとするヨーロッパで、ラグタイムやアメリカン・ポピュラー・ソングを演奏して大評判となります。後にヨーロッパでジャズが広く受け入れられる下地を作ったのは間違いなくこのユーロップだったといえるでしょう。

さてここで大変重要な人物が登場します。それが「バディ・ボールデン」です。

ジャズ史上最初の伝説的人物こそがこのボールデンです。彼については、エドワード・リー氏に語ってもらいましょう。(『ジャズ入門』)

「歴史を紐解くと、楽譜もレコードも残されておらず名前だけしか残っていない人物がいる。この中で特に重要な人物はバディ・ボールデンとバンク・ジョンソンである。

ボールデンは一般にジャズの創始者の一人かつ最初の偉大なトランぺッターとみなされており、ジャズというスタイルの創出にあたって、彼が果たした役割の重要性は、全てのミュージシャンが認めるところである。生まれたのが1868年(異説あり)であるから、ボールデンは、あのコンゴ・スクエアの踊りを知っていたことになる。彼は、そのジャズ史に輝く重要な仕事を19世紀最後の10年間にし、その後1907年までジャズの最高峰として認められていたが、不幸なことにその年、精神病にかかり、残りの人生をルイジアナ州立病院で過ごした。

しかしそれ以前の彼の人生は、自由奔放でロマンティックだったために、その奔放な天賦の才能に魅せられ、演奏スタイルを真似る者が続出した。そのほとんどは白人であったが、才能的にとてもボールデンの私もとにも及ぶものではなかった。1枚だけ残っているボールデンのバンドの写真(左)を見ると、トランペットとクラリネット、トロンボーン、バンジョー、ベース、ドラム、そしてピアノが加わったり加わらなかったりしたという、古典的なニュー・オリンズジャズの楽器編成は、最初から求められていたものではないことが分かる。彼が自分のバンドにコルネットとクラリネット、トロンボーン、ヴァイオリン、ギター、ベース、ドラムを用いていたこと、また彼のバンドがラグタイムやブルースと並んでポルカやカドリーユを演奏していたことは、白人の音楽の影響と、ヨーロッパ流の娯楽音楽に対する需要が、当時からかなりあったことを物語っていた。だが、後に続くミュージシャンたちに最も重要な影響を与えたのは、ボールデンの音と演奏スタイルである。特に彼の出す音は、とてつもなく大きかったと言われる。事実、ジェリー・ロール・モートンがボールデンについて述べたことはジャズ伝説の一つになっているほどだ。モートンは、ボールデンが静かな夜にどのようにしてダンス・パーティがあることを町の人に知らせたかをこう語っている。

「奴はそのでかいトランペットを町中に向けて、これは奴がよくそう言っていたんだが、子供たちに家に帰れって呼びかけるブルースを吹いたもんだ。それで、町の中心から10マイルも12マイルも離れた公園にバディ・ボールデンがいるってことが、町全体に知れ渡っちゃうんだ。全く奴は天使ガブリエル以来、最大のメッセンジャーだったよ。」

この最高のトランペット吹きを真似ようなどという人は気を付けた方がいい。というのは、ある売れないミュージシャンが、曲に乗りすぎたのと安酒の勢いとで、ボールデン風に最高音のFを24時間ぶっ通しで吹きまくり、死んでしまったという話を思い出したからだ。

ジャズの歴史上では、どこかにボールデンのエジソンのシリンダー録音機吹込みにいよる貴重な録音が存在することになっているが、まだ発見されていない。したがってボールデンの演奏については、彼を細かな点まで模倣したと自ら語っているバンク・ジョンソンのレコードから判断する以外にない。」

もう一人シュラー氏の記述を見てみましょう。

「コルネットの初期の純粋なスタイルのより適切な典型はバンク・ジョンソンに求められる。

バデイ・ボールデンの演奏を偲んで、これを模写したバンク・ジョンソンの音楽は今日でも聞くことができる。(中略)またバンクの演奏はニュー・オリンズの伝統の規範が大変厳格であったことを明らかにしてくれる。これは音楽家や歴史家がしばしば言及する、ニュー・オリンズに典型的な排他性の反映かもしれない。

このニュー・オリンズの排他性はガルヴィン・ブッシェルやアラン・ローマックスの本の随所に登場する。この音楽の高度に訓練された特質はこれをまとまったスタイルとして定着させるうえで最も重要な要素だった。」

ただボールデンに関して、シュラー氏は次のようなジャズ評論家レナード・フェザー氏のW.C.ハンディ氏へのインタヴュー記事を紹介しています。

ハンディ氏は1941年出版の自伝で、1896年当時自分のバンドで各地を旅した時しばしば訪問先の都市で演奏者を雇用したが、ニュー・オリンズの音楽家たちは学識があって、クラシックの音楽を演奏したと述べています。しかしハンディ氏は当時バンク・ジョンソンやバディ・ボールデンの噂を耳にしたことがないというのです。アラバマ州出身で若いころからいつも旅をしていたハンディ氏が、その時期に二人の噂を聞いていないということは非常に興味深いですよね。

フェザー氏は、ボールデンとジョンソンは、ジャズが川伝いにシカゴに北上したという説を支持する歴史家が主張するほどには、有名ではなかったのではないかと解釈しています。もしかするとニュー・オリンズのホンキー・トンクの世界とミンストレルの興行バンドの世界を隔てる社会的な懸隔が広くて、ハンディ氏がボールデンについての情報を持てなかったのかもしれないと述べています。

それぞれかなり長い引用になってしまいましたが、要約すればシュラー氏これらの記述の前に「最初期のジャズの本当の響きを知ることは困難を極める」と書いています。そして「ラグタイム⇒ジャズの移行期においてバディ・ボールデンが重要な役割を果たしたという伝説がある。しかし証拠がない」と喝破しています。もし「そのバディ・ボールデンのプレイを知りたければバンク・ジョンソンに求めるしかない」ということです。ではこのバンク・ジョンソンはどうしてそこまで期待されるのでしょうか?

それはバンク・ジョンソンは、伝説の巨人バディ・ボールデンと共演しその音楽を引き継いでいること、つまり19世紀末から20世紀初頭に出来つつあったプリミティヴなジャズを再現できる人物と目されたからだと言えるでしょう。

1930年代の後半西海岸、特にサン・フランシスコを中心にニュー・オリンズ・ジャズのリヴァイヴァル・ブームが巻き起こります。このことは後に詳しく触れる予定です。これと機を同じにして、1939年『ジャズメン(Jazzmen)』という本が発表されます。フレデリック・ラムゼイ・ジュニアとチャールズ・エドワード・スミスの2人が編集したこの本には、ジャズがニュー・オリンズで発生し、シカゴ、ニュー・ヨークと発展していく有様が書かれていました。この本の執筆者の一人であったウィリアム(ビル)・ラッセルは、この本のためあちこちで取材して相手の中にシドニー・ベシエとルイ・アームストロングがおり、彼ら二人からバンク・ジョンソンはまだ元気であり、ニュー・オリンズではなく近郊のニュー・アイベリアで暮らしていると聞いたのでした。というのはラッセル氏達にもバンク・ジョンソンという名前は知られており、しかももう亡くなっていると情報が流れていたのです。ルイは自分の先生としてバンクを慕っており、ベシエにしても自分のアイドルとして尊敬していたのです。

この話を聞いたラッセル氏は、まずニュー・アイベリアの郵便局長宛に手紙を送り管内にバンク・ジョンソンの存在を確かめます。そしてディヴ・スチュアート、ジーン・ウィリアムスなどと現地に赴き、彼を見つけ出し、彼の演奏を録音する計画を立てます。そして数度の手紙のやり取りを行った結果、バンクは歯が抜けてしまってトランペットを吹けないこと、また楽器を持っていないので演奏ができないことなどが分かります。バンクは、これらが解決されれば、今でも演奏が可能であることを言ってきたのです。ラッセル氏達は、入れ歯を入れてやり、楽器を買ってあげて準備を整え、録音がニュー・オリンズのグリュンワルド楽器店で行われることになります。1942年6月11日のことです。これがバンクの初録音となったのです。このレコードはジャズマン・レーベルから発売されます。そしていわゆるニュー・オリンズ・リヴァイヴァルを決定づける重要なレコードとなるのです。

その重要性については、故粟村政昭氏が一番端的に語っているような気がします。氏の『ジャズ・レコード・ブック』から引用です。

「そもそも西海岸に起こった「ニュー・オリンズ・リヴァイヴァル」ムーヴメントは、当時のジャズ・ファンに様々な疑問と新発見をもたらした。その最大のものは、かつて我々が最高のニュー・オリンズ・ジャズとして信奉していた(それゆえにワターズ一党も徹底的に分析解明した)キング・オリヴァーの昔の録音が、実はシカゴで商品化されてからのニュー・オリンズ・ジャズであって、リヴァイヴァルで陽の目を見たニュー・オリンズ生き残りの古老たちの演奏とは大いに異なった雰囲気のもっているという事実であった。」

※ワターズ一党とは、Tp奏者ルー・ワターズを中心とし、サン・フランシスコを中心に活動したヤーバ・ブエナ・ジャズ・バンド。ジャズの本質はニュー・オリンズ・ジャズにありとして、キング・オリヴァーの演奏の再現を目指していました。

1942年という時点で、これぞジャズの原点、ニュー・オリンズ・ジャズと思ってキング・オリヴァーを聴いてきた人たちにとっては、驚きだったかもしれません。

ということで彼の録音に行く前にまず略歴を記しておきましょう。詳しくはバンク・ジョンソンプロフィールをご覧ください。

彼のプロフィールは、彼のレコードをたくさん出しているアメリカン・ミュージック・レコード(American music 以下略してA.M.)のライナー・ノーツに記載されているものですが、これはA.M.レコードのウィリアム・ラッセル氏がジョンソンに聞いたものが中心になっていると思われます。そこにはボールデンとバンク・ジョンソンの関係や当時のニュー・オリンズの様子も知られる貴重なものです。これらの解説は日本におけるニュー・オリンズ・ジャズに非常に詳しい研究家の河野隆次氏と木田三七雄氏、山口克己氏が書いていますが、ちょっと辻褄が合わない部分もあります。

バンク・ジョンソンが初めてバンドに加わったのは1894年、アダム・オリヴァーのバンドであった。そのバンドには約1年在団したがバディ・ボールデンに引き抜かれて彼のバンドに入る。

その1895年時点でのメンバーは次の通りである。

Band leader & Cornet … バディ・ボールデン

Cornet … バンク・ジョンソン

Trombone … ウィリー・コーニッシュ

Clarinet … ウィリー・ウォーナー

Guitar … ブロック・マンフォード

Bass … ジミー・ジョンソン

Drums … コーネリウス・ティルマン

他のメンバーはいずれも大人でバンクだけがショート・パンツの子供であった。

この頃バディ・ボールデンのバンドに加わって演奏を行いながら、96〜97年ごろには他のバンドでも演奏をしていた。

その頃のボールデンのバンドの人気は大変なもので、「キング・ボールデン・バンド」と呼ばれていた。バディ・ボールデンのバンドには1898年まで在団し、ボブ・ラッセルのバンドに加わった。

しかしこのバンドは余り数多く仕事をしないので、すぐに辞めバディ・ボールデンのバンドに戻った。約7か月後ボールデン・バンドを辞し約2年間地方巡業に出たという。

1900年ごろにはニュー・オリンズに戻り、あちこちのバンドを掛け持ちで演奏をしていた。その後サーカスのバンドに加わり再びニュー・オリンズを出、アメリカ中を巡業していた。

1900年以後、トム・アンダーソンのダンス・ホールに小編成のバンドを作って出演していた。またその頃ジョン・ロービショーのオーケストラでも演奏していた。ロービショーのバンドはニュー・オリンズの有名バンドで、専らパーティーに招かれたり、白人上流社会の催し物に応じてグルンウォルド(楽器商の主催)やアントワーヌ(レストラン)などが出演場所であった

ロービショーのバンドはカドリールやラグタイムまで文字通りありとあらゆる音楽を演奏した。また月曜日の夜には、メソニック・ホールでダンス・パーティーでも演奏を行った。

この間もバンクは、昼の間は努めてパレードの演奏に参加していた。祝祭日、奴隷解放日、選挙のキャンペーン、それに葬式のパレードなどである。

当時見世物として人気があったものにバンド合戦があった。多くは定期的に毎日曜日の午後、キャロルトン通りの北にあるワシントン公園(現ニュー・オリンズ市公園)で行われた。野球やキリスト昇天記念の風船飛ばしなどの日に集まったバンドは、聴衆からの商品をかけて一方が参るまで徹底的にホット演奏を繰り広げるのである。しかし本来のバンド合戦は街頭や大通りの交差点で展開される。バンド名を書き込んだワゴンに乗り、車輪が動かないように錠をかけて行われた。全ての楽器と演奏者が積み込まれているが、トロンボーンの席は馬車の最後尾と決められていた。長い楽器なので他の演奏者の邪魔になるからである。これがテイル・ゲートの所以である。

イーグル・バンドはバンド合戦では圧倒的な強みを持っていたらしい。どのバンドもカナル・ストリートを越えてイーグル・バンドのテリトリーに入ることは大きな冒険だったという。イーグル・バンドにつかまってさんざんにやり込められたバンドが多かったのである。「イーグル・バンドが来たら逃げてしまえ」とは、バンド仲間の合言葉だったという。

何の説明もなく突然「イーグル・バンド」という名前が出てきて面喰いますが、前後の文脈から想像するにバディ・ボールデンのバンドらしい。

バンクは、1903年ホールキャンプのジョージア・スマート・セットというミンストレルの一座に加わってニューヨークでも演奏した。その後テキサス州ダラスを経て1905年サンフランシスコで演奏したが、後1910年ごろにニュー・オリンズに戻る。

※1907年バディ・ボールデン精神病院に収容。

次の1911年から14年までについての記述は錯綜しています。

河野氏

「1911年から14年までは、バンクはイーグル・バンドのレギュラー・メンバーとして本格的なジャズ演奏も行っていた。このバンドではまだクラリネットを吹き始めたばかりのシドニー・ベシエと出会う。またトロンボーンにはレナード・ベシエ、コルネットを始めたばかりのシドニー・ディスヴィン、ギターのジョー・ベシエもいたという。彼らは時に小編成(ニュー・オリンズで小編成というと3~5名程度の編成を指す)を組み、シルヴァー・ベルと称していたという。」

別の解説で河野氏は次のように記述します。

「1911〜14年まで、バディ・ボールデンのイーグル・バンドに加わってようやく名前が売れてきた(この時期ボールデンはいないはず)。しかしこの当時イーグル・バンドのバンクはレギュラーではなく臨時のメンバーであった。バンクが正式にイーグル・バンドのリーダーとなったのは、ボールデンが引退してからで、トロンボーンのフランキー・デューセンがだいぶ彼の世話をしたらしい。1914年以後バンクは各地を楽旅し演奏を行っている。しかしどういう訳かシカゴには行かなかったという。」とイーグル・バンドはバディ・ボールデンのバンドであると書かれている。

一方木田氏+山口氏は、

バンクは10年にニューオリンズに戻った次の年、このバンドからフランキー・デューセンのイーグル・バンドに移った。このバンドは、バンクのコルネット、デューセンのトロンボーン、ビル・ハンフリーのクラリネット、ボブ・ライアンのベース、ヘンリー・ゼノーのドラムス、ダニー・ルイスのヴァイオリンであった。このバンドについて、ルイ・アームストロングは後年こう語っている。「バンク・ジョンソンがイーグル・バンドでコルネットを吹いている時は、本物の音楽を聴くことができた。ミュージシャンの王様(キング)はジョー・オリヴァーだったが、彼には一人だけライヴァルがいた。それはバンクだった…」と「イーグル・バンド」のリーダーはフランキー・デューセンだったと書いています。

さて1914年バンクは再びニュー・オリンズを出ます。そして全米各地をヴォードヴィルやミンストレル・ショウなどで演奏しながら各地を巡演します。

1920年以降はルイジアナの各地のバンドで演奏し、30年ごろは不況の中で、再びイヴァン・トーマスのブラック・イーグル・バンドに加入します。なおこのバンドにはクラリネットのジョージ・ルイスも加わっていました。このバンドはルイジアナ州では人気を博していましたが、32年にリーダーのイヴァン・トーマスが演奏中に殺され、またこの時の騒動でバンクの楽器もつぶされてしまい、彼は嫌気がさして引退してしまいます。

その後33年ごろも時々呼ばれたときだけ仕事をしていたようですが、ニュー・オリンズ西方のニュー・アイベリアに引きこもり、農園のトラックの運転手や作業の手伝いなどをする傍ら近所の人々に音楽を教えたりしながら糊口をしのいでいたといいます。

その後ウィリアム・ラッセル氏らジャズ研究家に発見され、真のニュー・オリンズ・ジャズの継承者と目され、1942年に初のレコーディングを行うことになります。

彼の略歴を見ると一見腰の落ち着かない人という感じもしますが、ミュージシャンとはそういうものと言われればそんな感じもします。

さていよいよ非常に重要な録音、1942年6月11日に行われたバンク・ジョンソンの初吹込みを聴いてみましょう。まずこの日の録音が収録されたレコードは2つあります。1つは左のA.M.レーベルの日本での発売盤、もう1つは「キング・レコード/サンプル・レコード」です。まずA.M.盤の方から行きましょう。

A・Mはウィリアム・ラッセル氏の立ち上げたレコード会社ですが、マイナーもマイナーなレーベルです。しかしラッセル氏が古いニュー・オリンズ・ジャズの保存に取り組んでくれたことまたそのマイナー・レーベルのことを知って日本での販売のために東奔西走してくれた河野隆次氏のお陰で、A・Mは日本でも発売され、僕などでも聴けるようになっているのです。因みに河野氏は、「幻の名盤」と言われながら入手困難になっていたジョージ・ルイスの「ジャズ・アット・オハイオ・ユニオン」のアメリカでの入り組んだ版権問題を解決し、日本での発売までこぎつけた情熱と行動の人でもあります。人間が人間を、世の中を動かすとしたら、それは個人の真摯な情熱、それ以外はないのだということをまざまざと教えてくれます。

おっと話がそれました。ここに収録されている6月11日の録音は2曲A面1曲目「ムース・マーチ」(テスト3テイクス)とA面2曲目「ディーズ・ドラフティン・ブルース」(テスト2テイクス)で、どちらも途中からいきなり始まり、いきなり終わります。演奏も録音のために行われたものではありません。解説にはグルンウォルド楽器商の2階で行われたリハーサルとあります。どうも本番前に行われたリハーサルのようです。ここからは僕の想像です、全く違っているかもしれません。

A・Mを立ち上げたウィリアム・ラッセル(William Russell:1905〜1992)氏と”Jazz man”を立ち上げたデヴィッド・スチュアート(David Stuart:1910〜1984)氏は、お互いにニュー・オリンズ・ジャズを愛する愛好家であり研究家で旧知の間柄だったのではないでしょうか?まず最初にスチュアート氏が1941年レコード会社を立ち上げます。それを色々な面で援助したのがラッセル氏ではなかったでしょうか?まず再発見されたバンク・ジョンソンのレコーディングをニュー・オリンズで行うと決まった時スチュアート氏に同行してラッセル氏もニュー・オリンズに来ていました。そこで本番前のリハを録音したのではないでしょうか?録音機の調整の意味もあったのかもしれません。そしてラッセル氏はもともとこのリハ音源を発売する気はなかったのですが、はるばる日本から訪ねて来た河野氏の情熱に動かされ、この音源を河野氏に聴かせることになったか或いは河野氏がストックされた山のようなテープ類の中から発掘したかしたのでしょう。それを河野氏が現地で複製を取り、日本に持ち帰ってレコード化したのではないでしょうか?A.M.レコードは1944年の創業で、1942年の時点では未だレコード会社はありませんでした。

では本番のジャズマン・レコードにおける録音です。僕の持っているレコードは、ジャケットもないので「本物か?」と疑いたくなりますが、唯々ラベルを信用して購入したでした。、収録曲は、録音日、メンバー、曲目が1942年6月11日Jazzmanレコードに収録したものと一致します。

僕は勉強不足で申し訳ないのですが、日本でJazzmanレーベルのレコードが正式に発売されたことはあるのでしょうか?僕の持っている左のレコードもジャケットには「キング・レコード」という記載はあるものの、もともとこのレコードのジャケットかどうかは分からないのですが…。

僕が不思議に思うのは、日本のトラッド・ジャズ研究の第一人者と思える河野隆次氏は、ウィリアム・ラッセル氏と直接交渉を行い、氏のアメリカン・ミュージックの日本発売を成し遂げ、その他にも幻の名盤として名高かかったジョージ・ルイスの『ジャズ・アット・オハイオ・ユニオン』の日本での発売まで成し遂げた偉大な人物であることは先に述べました。そんな氏がJazzmanレーベルには手を出さなかったのでしょうか?いや僕が知らないだけで、Jazzmanレーベルのレコードは出ているかもしれません。その辺りは今後判明次第追加していきたいと思います。

この録音については、メンバー及び演奏曲目については、「バンク・ジョンソン/1942年」をご覧ください。1曲1曲がどうのこうのということではなくその重要性についてみましょう。先ずエドワード・リー氏は次のように述べています。

「このレコードの価値は、もっとも初期のジャズに光が当てられていることにある。バンクのレコードを聴くと、3つの重要な特徴が浮かび上がってくるが、それらは皆ジャズのルーツについてこれまで述べられてきたことを思い返せばわかるはずである。すなわち、装飾技法、即興演奏、そしてジャズ・トーン及びジャズ・ビートの発展に他ならない。

ヨーロッパ・スタイルの音楽を演奏してはいたけれども最初のミュージシャンたちは楽譜が読めなかったので(バンクは読めたがジョージ・ルイスは読めなかった)、曲を覚えてしまうか、耳で聞きながら演奏しなければならなかった。もっとも楽譜が読めなかったからこそ、テーマに装飾を加えて自己を表現することに関心を示してきた黒人の伝統と相まって、ジャズの重要な原動力の一つである即興演奏の発展の第一段階が開始されることになったのである。

ところでこれまでミュージシャン以外の人たちの多くが即興演奏について間違った考えを強硬に主張しいてきたという事実を、ここではっきりと指摘しておかねばならない。その人たちの考えでは、即興とは前もって用意するのではなく、その場で作る作業だけを意味しているのだ。この考え方はジャズにおいてますます支配的になってきており、、ある種の前衛ジャズでは、曲の中でプレイヤー全員が即興演奏するまでになっている。しかしトラディショナル・ジャズにあっては、広く流布された考え方とは反対に、即興演奏のための準備が随分となされていたのである。もともとアフリカ人の即興というのは、踊りにせよ歌にせよ、一定の型式を変化させたものを覚えこんでおいて、行事に使うものであった。初期のジャズメンもまたしかりで、彼らはクラシックの即興演奏家とは異なり、必要なかったこと及び黒人固有の文化的要因から、楽譜を全く用いず編曲をし、それを暗記しておいて来るべき即興演奏に備えたものである。これはジャズの即興演奏の発展の第一段階に当たるが、次の段階では、演奏者個人がリズムに若干の変化をつけたり、装飾音(グレース・ノート)を加えること、より個性的な音色を出すこと、またブルースの表現テクニックを用いることが許されるようになる。またリズム・セクションやハーモニーを分散して演奏する(アルペジオ)クラリネットなどの楽器も、厳格な規則に従うだけでなく、演奏者の好みに応じてコードの配列を選べるようになった。

すでにこの頃には、器楽奏者は、ブルース歌手と張り合ってメロディを演奏すること、歌手のすぐ後を”フィル・イン”で追いかけること、つまりブルース表現の使用を許されていた。オリジナル・テーマに盛られた豊かな装飾音にブルース表現が加われば、オリジナルから全く変えられたメロディが出来上がっていくのは当然と言えよう。そしてひとたびこの「オリジナル通りのメロディを捨てる」というステップが踏まれてしまうと、プレイヤーが全く新しい構成によるメロディ、言い換えれば変奏を作り出すことも許されるようになっていく。ジャズの聴かせどころであるソロの概念は、このような過程の中で形成されたものである。

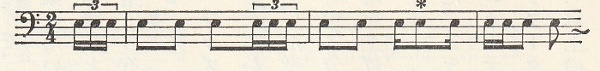

初期のニュー・オリンズ・ジャズのもう一つの功績は、ジャズ・ビートを生み出したことである。ジャズ・ビートは、ベースやドラムス、バンジョーなどリズム・セクションが演奏するのだが、その他のセクションの理解もあり、これまでずっと守られてきた。それはすべてのアメリカの黒人音楽のビート同様、ヨーロッパでいう単一拍子を基本に敷いていたが、ある時点を境に初期のジャズ・グループの演奏するマーチが離陸し、スイングし始めることになる。その理由についてはほとんど調べることができない。しかしガンサー・シュラー氏が詳細に行ったアメリカのポリリズムに関する分析をたどってみるならば、おそらくその第一の理由は、シンコペイションにあると言ってよいだろう。シンコペイションは、すでにヨーロッパのマーチの中に潜在していたが、今日の少年音楽隊でさえ、曲に活気を与えたいときには、(譜例1右)のようなリズムを挿入していることからもその重要性分かると思う。

理由の第二は、アクセントの付いたオフ・ビートの使用にある。

その第三は、ビートを若干先取りするかぼかすことによって、早める傾向が増大していたことである。そして最後に、黒人プレイヤーが、ビートを分割されたものと考え、しばしば細分化したビートにアクセントを置く傾向にあったということだ。これはヨーロッパ人には奇妙に思える。またアクセントの強さも非常に変化に富んでいる。」

さてここで僕なりの感想を書いておきましょう。まず歴史的なことを踏まえずにこれらバンク・ジョンソンの1942年の録音を聴いてどう思うかということですが、生じそれほど面白いものではありません。バンクは長いブランクが災いしてか速いパッセージをとちったり、吹き切れていな部分もあります。また録音も粗いと感じますが、それはきちんとしたスタジオで、最新鋭の機材で録ったわけではないので仕方ないでしょう。それにこの方が手作り感満載で素朴な味わいがあります。但し素朴な野性的なニュー・オリンズ・ジャズを楽しむのなら他のレコードの方がいいかもしれません。やはりこのレコードの重要性はその歴史性です。要はここで展開されているニュー・オリンズ・ジャズはバディ・ボールデン達の時代を反映したプリミティヴなものなのであろうか?ということでしょう。僕自身はかなり「?」と思っています。というのはバンクは、ずっとニュー・オリンズに居てかたくなに伝統を守っていたわけではありません。本人も証言しているように各地を放浪し、時にはヴォードヴィル、ある時はミンストレル・ショウその他様々なバンドで食いつないできたのです。その時にニュー・オリンズの伝統から離れた演奏も当然行っていたと考える方が自然だと思います。もう一つはサイド・メンです。仮にバンクがニュー・オリンズ生粋の伝統を守ったコルネット奏者だったとしても、他の演奏者はどうだったのでしょうか?ウォルター・デクー(P)、オースティン・ヤング(B)、アーネスト・ロジャース(Ds)の経歴はよく分からず、ジョージ・ルイス(Cl)、ロウレンス・マレロ(Bj)はニュー・オリンズ色が強い感じがしますが、ジム・ロビンソン(Tb)は一度シカゴに出て、うまく行かなくてニュー・オリンズに戻ったプレイヤーです。彼らの奏でるアンサンブルが生粋のプリミティヴなニュー・オリンズ・ジャズと言い切れるでしょうか?これらの問題に関してガンサー・シュラー氏はこの1942年の録音ではなく、翌43年の録音について言及していますので、43年の録音についてみていきましょう。メンバー及び演奏曲目については、「バンク・ジョンソン/1943年」をご覧ください。

再発見されて一躍時の人となったバンク・ジョンソンは翌1943年サン・フランシスコに招待されサン・フランシスコ美術館でルー・ワターズのヤーバ・ブエナ・ジャズ・バンドと共演などをしたようです。そのサン・フランシスコ駐在中に興味深い録音が行われました。その音源は先にご紹介した『初期のバンク・ジョンソン』に収録されています。

まずA面3曲目は”Buddy Bolden's style”というもので、ここでバンクはバディ・ボールデンのスタイルを口笛で吹いて見せます。

A面4曲目は、語りでニュー・オリンズにあったピート・ララ(別名「Big25」)とデーゴ・トニーというクラブについての思い出話、そしてA面5、6曲目でバンクはピアノを弾いています。

A面7曲目からB面2曲目まで4テイクに渡ってボールデンが作曲した「寝床を敷いてよ(Pallet on the floor)」をピアノのバーサ・ゴンサリンとデュエットで吹いています。その後3〜5曲目もバーサとのデュエットです。これらの録音についてのシュラー氏が解説です。

「バンクは、おしゃべりと口笛を通じて、およそ35年前のボールデンのスタイルの正確な復元を試みる。バンクの復元の絶対的な正確さを判定できるものは誰もいない。この間の歳月の過程で生じた記憶の偏りや無意識の影響でバンクの演奏に歪みがあったかもしれない。しかしながら、この復元された演奏の詳細な分析は、バンクがボールデンの発想にそっくりであること、少なくとも、バンク自身の承認するところでは、ボールデンの影響を直接被った彼自身の初期のスタイルに非常に近いことを明らかにしている。多少の相違はあるかもしれないが、これらの相違は微細なものでしかない。このことは、バンクによるボールデン風な曲の一つに基づくいくつかの変奏が、曲に忠実なままであるのみならず、特定のスタイルと厳格な伝統に一致しているという事実によっても明らかである。そうした様式上の一貫性こそは純粋にニューオリンズ的な演奏の本質的な特徴だった。バンクによる幾つかの変奏がボールデンの演奏法に酷似することは、彼のスタイルのリズム上の諸特徴によっても証明される。すなわち、より現代的なリズム概念への逸脱が極めて乏しい=(現代的なリズムとはなっていないということであろう)。リズムはのんびりした2分音符のパターンに乗って、軽く、ほとんどゆっくりとスイングするのである。

このスタイルはラグタイムにもよく似ていた。事実バンクのある曲でのいくつかの変奏の際に最も不変な音型は、すでに述べておいたように、相互に密接に関連する二つの分野、ラグタイムとマーチの楽句の素晴らしい総合である。バンクの行ったボールデンの模倣におけるラグタイムの遺産は、彼の演奏と伴奏者、ニュー・オリンズのピアニストのバーサ・ゴンスランの演奏とを比較すると一層はっきりする。ピアノの根本的には打楽器的なタッチと金管楽器で可能なレガートの楽句の間に違いはあるものの両者の音型の大半は同じままである。ラグタイムはピアノ志向の音楽であるのだが、バンクのコルネットのおかげで曲の流れが一層滑らかにされる。このことはラグタイムがどんな風に器楽化されたのか、そしてニュー・オリンズで好まれた特有なくつろいだ手法で「曲をラグ化すること」がどんな風にしてニュー・オリンズの古典的なスタイルを導いたのか、という点についての正確な見通しを与えてくれる。バンクによって復元された演奏を聴くと、このスタイルが言葉の厳密な意味合いでは即興を許容しなかったこともまた思い出される。このスタイルは、和音に基づく即興というよりも旋律の装飾、全くの反復で成立するするもので、ニュー・オリンズと後のスタイルの決定的な相違はもちろんこの点にある。バンクの演奏が、ニュー・オリンズの伝統の規範が大変厳格であったことを明らかにしてくれる。これは音楽家や歴史家がしばしば言及する、ニュー・オリンズに典型的な排他性の反映かもしれない。このニュー・オリンズの排他性はガルヴィン・ブッシェルやアラン・ローマックスの本の随所に登場する。この音楽の高度に訓練された特質はこれをまとまったスタイルとして定着させるうえで最も重要な要素だった。」

僕はこのバンク・ジョンソンという存在に非常に興味を持っていました。ところが同じように彼の重要性について言及しているのは、海外ではガンサー・シュラー氏、エドワード・リー氏くらいであり、国内の評論家の方々は余り書物に取り上げておらずどちらかというと冷ややかな反応だったような気がします。A.M.レコードの解説を担当した河野隆次氏は、「バンクだ、バンクだ、わーい!」のようにはしゃいでいた感じですが…。

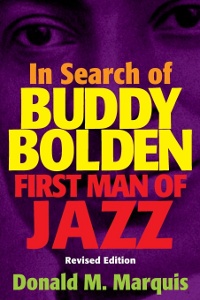

ところが村井康司氏の『あなたの聴き方を変えるジャズ史』によると、最近衝撃の研究が発表されました。ドナルド・マーキス(Donald Marquis)著「イン・サーチ・オブ・バディ・ボールデン(In search of Buddy Bolden)」です。まだ日本語訳が出ていないようで、僕は読んでいないのですが、それによるとバンク・ジョンソンはバディ・ボールデンのバンドに加わったことはないというのです。ボールデンのバンドに居なくても彼の影響を受けることはあるでしょうし、プレイ・スタイルを模倣することあると思います。しかしもしマーキス氏の言うことが正しかったとしたら、ボールデンのバンドにいなかったのに在団していったと嘘をついている、ボールデンはこうプレイしたというのも嘘かもしれないと疑われても仕方がありません。日本の評論家の方々はこうしたことを見越していたのでしょうか?もしかすると胡散臭さを感じていたのかもしれません。いずれにしてもこの本の日本語訳の出版を早く望みたいところです。

シュラー氏は、バンク・ジョンソン以外にもニュー・オリンズの初期のスタイルを伝えてくれる音源を書いている(『初期のジャズ』)。それは1921年にサンフランシスコでキッド・オリーがサンシャイン・レーベルに行った録音、中でも「オリーのクレオール・トロンボーン(Ory's creole trombone:Youtubeで視聴可能)」と「ソサイエティ・ブルース(Society blues)」であるといいます。前者の曲は、初期のジャズの演奏曲目の過半を占めるラグタイムとマーチとミンストレルの混じり合った種類の音楽の、単純ですが明確な例であるといいます。またここで貴重なのは、全盛期に一度しか録音しなかったために正当な評価を受けていないマット・ケアリーのプレイが聴けること。彼の演奏は、ニュー・オリンズには、録音とか歴史の書物に生き残った有名な人物以外にもたくさんの優秀なTp奏者がいたという、ルイ・アームストロングやバンク・ジョンソン、ダニー・バーカーたちの見解を裏付けるものです。1920年以前のニュー・オリンズのスタイルをもっとも純粋に、雄弁に代表する存在であることに疑いはないといいます。

初期のニュー・オリンズのスタイルのもう一つの例は1927年にサム・モーガン・ジャズ・バンドが行った録音です。サム・モーガンのレコードはほとんど見かけたことがありません。たぶんYoutubeで視聴可能だと思います。シュラー氏は、1927年にこの種の音楽が聴かれたのはニュー・オリンズ以外ではなかっただろう、それはシカゴやニュー・ヨークではすでにジャズを別な方向に進めていたからだとしています。ニューオリンズ地区に残ったモーガン(1895年生まれ)の世代の人たちは若いころの音楽の精神とスタイルを失わず、変更することもできなかったし、変更する気にもなれませんでした。ほんの偶然のおかげでコロンビア・レコードが幸いなことに電気録音で、この奇跡的なまでに時代錯誤な音楽を録音してくれていたのです。

このWebサイトについてのご意見、ご感想は、メールでお送りください。

お寄せいただいたご意見等は本文にて取り上げさせていただくことがあります。予めご了承ください。