右は1926〜27年にかけてのベニー・モーテン楽団の写真という。左から右に、サモン・ヘイズ(Tb)、ラマー・ライト(Tp)、ウィリー・マクワシントン(Dr)、ルロイ・ベリー(Bj)、ベニー・モーテン、ハーラン・レナード(S)、ヴァ―ノン・ペイジ(Tu)、ウッディー・ウォルダー(S)、ラフォレスト・デント(S)であるという。これによればTpは一人しかいない。しかし撮影時にたまたまいなかっただけかもしれない。まぁ、これ以上僕には追及のしようがないので、何か決定的なことが分かるまでは、1927年の録音時は上記のメンバーであるとしよう。

瀬川氏は、バンドのメンバーを下記とした上で、これは、3ブラス、3リーズ、4リズムというビッグ・バンドの初期の標準編成であったとする。疑問なのは、「Tbのトーマス・ヘイズ」でWeb版にはこの名前は出てこない。もしかするとThamon Hayesの誤りの可能性もある。

そして前後の関係が分からないが、間もなく(何の後の間もなく?)モーテンは、このバンドを率いて初の東部楽旅に出発し、バッファローのボールルームに相当期間滞在したという。この頃Tpのウェブスターが辞めて、ブッカー・ワシントンが入った。

東部旅行から再びカンサス・シティに戻ったモーテン・バンドに彼の甥であるアイラ・バスター・モーテンが歌手兼アコーディオン奏者として入り、またモーテンに代わって指揮棒を振る役を務めた。瀬川氏は、日本人固有(?)の曖昧さで上記のように記載している。

さてシュラー氏は、1926年12月の録音の次は1927年6月に行われたとしている。はっきりした日付を記載しているのは、Web版だけなので一応それを採用しておく。

| Bandleader & Piano | … | ベニー・モーテン | Bennie Moten | |||

| Trumpet | … | エド・ルイス | Ed Lewis | 、 | ポール・ウエブスター | Paul Webster |

| Trombone & Vocal | … | サモン・ヘイズ | Thamon Hayes | |||

| Alto Sax & Clarinet | … | ハーラン・レナード | Harlan Leonard | |||

| Clarinet & Tenor Sax | … | ウッディー・ウォルダー | Woody Walder | |||

| Alto Sax & Baritone sax | … | ラフォーレ・デント | LaForet Dent/td> | |||

| Banjo | … | ルロイ・ベリー | Leroy Berry | |||

| Tuba | … | ヴァ―ノン・ペイジ | Vernon Page | |||

| Drums | … | ウィリー・マクワシントン | Willie McWashington |

| A面5曲目 | シュガー | Sugar | 1927年6月11日 |

| A面6曲目 | ザ・ニュー・タルサ・ブルース | The new Tulsa blues | 1927年6月11日 |

| A面7曲目 | 12番街のラグ | Twelfth street rag | 1927年6月11日 |

| A面8曲目 | パス・アウト・ライトリー | Pass out lightly | 1927年6月12日 |

| A面9曲目 | ディン・ドン・ブルース | Ding dong blues | 1927年6月12日 |

| A面10曲目 | モーテン・ストンプ | Moten stomp | 1927年6月12日 |

A-5シュガー

この1927年の録音からセクションごとに編曲上の進歩が見られる。リズムはバンジョーとチューバがよく効いている。ミュートTpソロはエド・ルイス、Tsソロはウォルダー、ジャック・ワシントンのBsソロが聴けると書くが、これでまたよく分からなくなる。自分で書いたメンバー表に「Bsジャック・ワシントン」の名前はない。メンバー移動についても書いているが、そこにもない。一体どうなっているの?編曲では、チューバの吹奏ラインがかなり複雑化している。

A-6ザ・ニュー・タルサ・ブルース

この頃の演奏としては、リズム的によりスムースに進歩した跡がうかがえる。

これは、シュラー氏の言うように(後述)、ブギ・ウギのリズムの導入に注目すべきではないかと思う。それと後半部にはリフの萌芽のようなフレーズが聴かれる。

A-712番街のラグ

イントロが変わっており、ヘッド・アレンジ的なテーマ合奏は、ディキシーとも異なるにぎやかなもの。Asソロ(ワシントン)、Tb(ヘイズ)に続くPソロは、多分にラグタイム調。全体にノヴェルティな演奏。僕は、ディキシーの楽曲を新しいアレンジで聴かせる意欲作だと思う。

A-8パス・アウト・ライトリー

2本のCorと2本のサックスのかけ合いが見事な迫力を聴かせる。詳細はシュラー氏の解説を参照。

A-9ディング・ドン・ブルース

ショウ・バンド的な面白さがあり、ハミングのデュエットと、そのバックにカズーのような効果を出しているのは、Corのラマー・ライトである(?)。瀬川氏自身のパーソネルでは、ラマー・ライトは抜けたことになっている。

A-10モーテン・ストンプ

ウォルダーのTsとルイスのミュートTpの迫力ある鋭いソロ。長いバンジョー・ソロ、ラストのディキシー的絡み合いの高音Tpはウエブスターであろう。

モーテンの録音には、新しい要素が続々と登場してくる。1927年の録音のアンサンブルは、ニューオリンズの集団的アンサンブルの揺れるビートを強化したリズム基盤を備えている。「モーテン・ストンプ」の最後のアンサンブルのコーラスでは、独特な凝集度を持つニューオリンズのアンサンブルのポリフォニーが、アームストロング的な、個人主義の濃度の高いものへと置き換えられた。奇妙なことに、このバンドは、その頃にはブルース的素材の演奏を減らしており、明らかにより広い聴衆(より多い白人)の受けを狙っていた。その結果初期のブルースの録音に登場するリフの技法の展開もまた中断されている。楽器法の面では新たな展開が見られる。「ディア・ハート」(未収録)では、ピアノと2本のミュート・トランペットによる和声的に「高度な」間奏がクラリネット・トリオ―レッドマンの手法がとうとう南西部のバンドまで浸透した―へと受け継がれ、これがまた全音階のコードを用いたバンジョーのブレイクで中断される。「12番街のラグ」では、二つの手の込んだコード、ドラムのブレイク、ユニゾンでのサックスのメロディ・ライン、高度な転調(初期の録音における単一の調性への頑ななこだわりと対照的である)などが披露される。

「ザ・ニュー・タルサ・ブルース」は、南西部一体に山火事のごとく広まっていったブギ・ウギ・ピアノの土臭く揺れるビートのせいで、重く進行する。

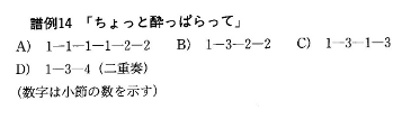

活発な「パス・アウト・ライトリー」(シュラー氏の著書の訳者湯川新氏は”Pass out lightly”を「ちょっと酔っぱらって」と訳している)では、短調の「ジャングル・ムード」的な音の連鎖(レコードとして発売されたばかりのエリントンの”Black and Tan fantasy”から示唆されたものかもしれない)が、二つのチェイスのコーラス、すなわち一方は2本のTp、他方はテナーとバリトンのサックスによるコーラスと、交互に登場する。Tpのコーラスでは、エド・ルイスとポール・ウエブスターが8小節の楽句構造を(譜例14)に見られるような、興味深い重複する方に分割していることが分かる。

モーテンが彼のスタイルを少しずつまとめつつあることは明らかである。その過程で、古いものと新しいものとが融合しないことがしばしばあった。「ディン・ドン・ブルース」では、例えばヴォードヴィルの劇場バンドの出来合いの編曲から直輸入された二つの古めかしい感想が、新スタイルのヴォーカル・トリオ(黒人バンドとしては最初の録音のひとつ)やエド・ルイスのモダンなソロやマクワシントンのヒップなチャールストン風のシンバルと張り合う個所に現れてくるように、それらが相互にぎこちなくぶつかり合ってしまう。

このグループの1927年の録音としては最強力な「モーテン・ストンプ」の場合ですら、場違いなバンジョーのソロに過去の影響がいまだに露呈されてしまう。とは言えこの演奏は聴き応えがあると僕は思う。