コールマン・ホーキンス 1924年

Coleman Hawkins 1924

フレッチャー・ヘンダーソンの楽団は、1923年4月の録音よりメンバーが4名増え{ハワード・スコット(Cornet)、ロニー・ブラウン(As)、ラルフ・エスクデロ(Tuba)、カイザー・マーシャル(Ds)}ビッグ・バンドの体裁が整ってきた。右は9人しか写っていないが、1924年のこの時期の写真である。一番右側がコールマン・ホーキンスである。かなり若いがそれもそのはずでこの時まだ二十歳にもなっていないのである。

またこの年秋にヘンダーソン楽団にとって、ホークにとって、いや全ジャズ史にとって大変重要な出来事が起こる。ルイ・アームストロングがシカゴから加入するのである。

<Date & Place> … 1924年4月14日 ニュー・ヨークにて録音

<Personnel> … フレッチャー・ヘンダーソン・アンド・ヒズ・オーケストラ(Fletcher Henderson and his Orchestra)

<Contents> … ”Fletcher Henderson/A study in frustration”(Essential・JAZZ・Classics EJC55511)

CD1-2.ティーポット・ドーム・ブルース(Teapot dome blues)

まだ革命児ルイ・アームストロングが加入する前の録音である。ヘンダーソン楽団のルイ加入前の1924年の録音というのは9月まで結構の数がある。その中からこの曲が選ばれたということは、素直に考えれば最もヘンダーソン楽団らしい演奏ということだろう。

アンサンブルの後のスラップ・タンギング奏法によるテナー・ソロは多分ホーキンスであろう。ここでヘンダーソンとルイをジャズ・ジャイアントとして扱っているが、考えてみればこのホーキンスもテナー・サックスをジャズの主力ソロ楽器に変身させたパイオニアであった。ジャズ録音黎明期の1923年から60年代後半まで第一線で活動を続けた実に息の長い名プレイヤーでもあった。

ホーキンスの後のクラリネット・ソロはレッドマンだろう。そして続くコルネット・ソロが2回入る。2人が分け合っているように聞こえるがどうなのだろう。分け合っているとしたらどちらがエルマーとハワードの違いが僕には区別が付かない。ただ編曲はどことなくディキシーっぽい雰囲気を感じる。

ヘンダーソン楽団がルイ加入前に行った最後の録音は1924年9月24日であり、ルイが加わった最初の録音は10月7日であった。面子的には<9月24日+ルイ=10月7日>である。

ドイツを代表する偉大なジャズ評論家ヨアヒム・ベーレント氏はその著『ジャズ』において「ルイ・アームストロングは1924年フレッチャー・ヘンダーソンのビッグ・バンドに加わり、それまでコマーシャルで平凡だったバンドに大きな刺激を与えた。1924年こそ本当のビッグ・バンド・ジャズが生まれた年であるとさえ言える」と述べ、本HPにたびたび登場する音楽家ガンサー・シュラー氏もその著『初期のジャズ』において、「そもそもルイの加入する前のヘンダーソン楽団とルイの加入してからのヘンダーソン楽団は天と地ほどの違いがある」とする。

しかし実際は、ヘンダーソンは別なトランペット奏者ジョー・スミスの方が気に入っていて、サッチモは2番目の選択肢だった。ジョー・スミスはそれまで何回かヘンダーソン・バンドの録音に参加していたが、常任メンバーとしての入団を断られた。

そしてその後楽員たちからの要請もありサッチモの起用に踏み切ったという。しかし一方ヘンダーソンはエセル・ウォーターズの公演に同行した際に、ニューオリンズで若きルイ・アームストロングの演奏を聴いた1921年の日のことを覚えていたことは間違いないという。当時のアームストロングに感銘しニューヨークに連れてこようとしたという伝説も残っているという。

右の写真は1924年ルイ加入後のヘンダーソン楽団。写真は左から右へ、Howard Scott、Coleman Hawkins、Louis Armstrong、Charlie Dixon、Fletcher Henderson、Kaiser Marshall、Buster Bailey、Elmer Chambers、Charlie Green、Bob Escudero、Don Redmanである。

右の写真は1924年ルイ加入後のヘンダーソン楽団。写真は左から右へ、Howard Scott、Coleman Hawkins、Louis Armstrong、Charlie Dixon、Fletcher Henderson、Kaiser Marshall、Buster Bailey、Elmer Chambers、Charlie Green、Bob Escudero、Don Redmanである。

そのルイ・アームストロングがヘンダーソン楽団に在籍するのは1924〜1925年にかけての約1年間である。では早速1924年を聴いていきたいと思うが、残念なことに僕の持っている音源は多くない。前にご紹介したCD「フレッチャー・ヘンダーソン/スタディ・イン・フラストレイション」と今回初登場の「ルイ・アームストロング/若き日」の2枚である。ルイが加わったヘンダーソン楽団の1924年の録音は、前者に5曲、後者には1曲が収録されている。しかしヘンダーソンのディスコグラフィーを見ると初録音10月7日から年末にかけて合計21面分の録音が記録されている。つまり保有している音源は3分の1にも満たない。残りの15面分の音源を今後入手できるかどうかは分からないが、もし入手できるようなことがあれば追記したい。

録音データを見ていてブラス・セクションで気になることがある。

“A study in frustration” CDの記載

9月24日までは、エルマー・チェンバースとハワード・スコット両者ともコルネットをプレイ。

10月7日以降の5曲…エルマー、ハワード、ルイ3者ともコルネットではなくトランペットをプレイ。

「若き日のルイ」レコードの記載

“Words”1曲ではあるが3者ともコルネットをプレイ。

ルイのディスコグラフィーでの記載

10月7日以降の録音21面中1面分を除き全て、エルマー、ハワード、ルイ3者ともトランペットをプレイ。

例外の1曲というのが、「若き日のルイ」収録の“Words”で、エルマー、ハワードの2人はトランペット、ルイのみコルネットorトランペットと記載

これはディスコグラフィー及びCDの解説とも一致している。つまりバンドのブラス部門は、ルイの加入後コルネットからトランペットに切り替えたことになる。しかしこれはいかなる理由によるものであろうか?今のところこの点について言及している資料を見つけられていない。

いずれにせよ、全体的なサウンドを考慮してブラスの主体をコルネット⇒トランペットという切り替えを行ったことは確かである。なぜここでコルネットからトランペットに切り替えたのであろうか?そもそもコルネットとトランペットはどう違うのだろうか?僕には詳しい知識はないのだが、その大きな違いはトランペットは管が1巻で、コルネットは間が2巻ということで、管自体の長さは同じだが、コルネットの方が小さく、マウスピースや吹き方等によって変わるので一概には言えないが、コルネットの方が太く柔らかい音がするといわれているが…。

ともかく1924年9月24日と10月7日というほぼ2週間の間にヘンダーソン楽団はバンドのサウンドを変更するという重大な決断を行ったことになる。なぜこのことに各評論家の方々は言及しないのだろう?それともこれは僕が知らないだけで既に解決済の問題なのだろうか?あまり期待はできないが、何か分かったら追記していくことにしよう。

![[Fletcher Henderson/A study in frustration]CD](FletcherHenderson_AstudyinFrustration_CD_1.jpg)

<Date & Place> … 1924年10月7日〜11月22日 ニュー・ヨークにて録音

<Personnel> … フレッチャー・ヘンダーソン・アンド・ヒズ・オーケストラ(Fletcher Henderson and his Orchestra)

<Contents> … ”Fletcher Henderson/A study in frustration”(Essential・JAZZ・Classics EJC55511)&「若き日のルイ」(Decca SDL-10377)

| 曲名 | 原題 | 録音日 | アルバム |

| ゴー・アロング・ミュール | Go 'long mule” | 1924年10月7日 | A study in Frustration |

| 上海シャッフル | Shanghai shuffle | 1924年10月10日 | A study in Frustration |

| コペンハーゲン | Copenhagen” | 1924年10月30日 | A study in Frustration |

| ワーズ | Words | 1924年10月30日 | Young Louis |

| ハウ・カム・ユー・ドゥ・ミー・ライク・ユー・ドゥ | How come you do me like you do | 1924年11月17日 | A study in Frustration |

| エヴリバディ・ラヴズ・マイ・ベイビー | Everybody loves my baby | 1924年11月22日 | A study in Frustration |

ゴー・アロング・ミュール(「騾馬(ラバ)を追う」)

この曲だけクラリネット&アルト・サックスはバスター・ベイリーかセシル・スコットだという。さてシュラー氏の分析は、

この曲だけクラリネット&アルト・サックスはバスター・ベイリーかセシル・スコットだという。さてシュラー氏の分析は、

「1924年当時には、キング・オリヴァーのバンドの新しい第2コルネット奏者としてのルイの名声が急に高まって来ていて、この野心溢れるバンドの財産になることは明らかだった。ヘンダーソン楽団が当時のニューヨークでどれほど革新的と意識していたにせよ、ルイが加入した1924年時点では彼らよりもルイの方が一歩進んでいたことは明白である。今日大半の人が、アームストロングとコールマン・ホーキンスをジャズのソロイストとして対等な存在として評価するであろうが、1924年時点では両者の間には巨大な落差があった」という。それを証明するのがこの曲であるという。そして次のように続く。

「ルイのソロは、その感性と旋律上を自由に動き回るという点で本物のソロであるのに対し、ホークの随所に行われる短いソロはアンサンブルの一部、或いは上向、下降によるコードの構成音の素描の様な響きである。それらは旋律ではなくその断続的なリズムは今日では了解し難いところがある。

この曲は素材そのもの(この場合には、1924年の当時ですら古めかしかったケイク・ウォーク風な曲)の要請とバンドの奏者たちの素材への込み入った対応の間で、どちらかが優位を占めるのかという様式上の綱引きが生ずる典型的な例でもあった(ちょっと分かり難い)。ある水準ではルイとレッドマンは、ラバのいななきの「ノヴェルティ」的な模倣に没頭する(実際にはそれらはラバというより馬のいななきのように聴こえる=ラバと馬のいななきはどう違うのか僕には分からないが)。別な水準では、ホワイトマン楽団の人気トランペット奏者ヘンリー・バスの工夫したワゥ・ワゥ・スタイルによる全面的に編曲されたトランペットの三重奏を耳にする。その少し後では高い音域のクラリネットの二重奏が聞こえるが、こちらの方は全面的に譜面化されたものではないことが分かる。レッドマンは旋律をきっちり演奏するが、他方ホークはそのすぐ下の音域でそれと緩やかな2声の和声を構成する即興的な旋律線を奏する―この二重奏は譜面の演奏と即興との実践的な妥協である。そして多くの不連続な層を持つ様式の背後に、優秀な音楽家が常に追求する細部の工夫がはめ込まれていることが分かる。ラバのマネをした各楽句の裏では、レッドマンとヘンダーソンの間でやり取りされるささやかなリズム上の実験が聞こえてくる。そこではリズム・セクションのスペイン風な伴奏に乗って、クラリネットが旋律の変奏形を2/2拍子で演奏する。

アンサンブルの後に先ずTpのソロが入り、その後Cl、Tsが絡んだ部分がありさらにもう一度Tpのソロがある。どちらもルイなのだろうか?ホーキンスのTsソロというのは、確かにシュラー氏の言う通りだと思うが指摘されないと分からなかった。確かにTpソロはメロディーに囚われてはいないような気がする。Tpソロの後間髪なしに「いななき」フレーズが出てくるところはルイではないのではないかと思う。アンサンブルのワゥワゥTp三重奏はとても面白いと思う。

僕のような審美耳を持っていない人間にはシュラー氏のような詳しい解説は有用だなぁと感じる。

上海シャッフル

シュラー氏によれば、1924年の大ヒット曲の一つである『ライムハウス・ブルース』(未聴)の二番煎じを明らかに狙った作品であるという。そして次のように記述する。「レッドマンには音の経済的活用のセンスがあり、いくつかの非凡な着想に基づいて、これを見事にやってのけた。これらの全ての初期の「実験的]録音に共通することだが、レッドマンはここでもわずかな着想を極端に深く展開して、当時のジャズとしては異例な完成度の高いスタイルと形式にまでまとめあげている。導入の楽句がいくらか変形されてコーダとして再登場する。当初のリズム(譜例2A) が変形されて(譜例2B)精巧なストップ・タイムのコーラスに登場して、チャーリー・グリーンの元気な量感のあるトロンボーンのソロを背後で支える箇所にみられるように、伴奏のリズムのパターンが異なった文脈で何度も使われる。この曲は録音されたものとしては黒人の楽団で初めてオーボエを使用した試みで、レッドマンが3度の間隔を空けた2本のクラリネットに伴奏されて旋律を吹いている。」

シュラー氏によれば、1924年の大ヒット曲の一つである『ライムハウス・ブルース』(未聴)の二番煎じを明らかに狙った作品であるという。そして次のように記述する。「レッドマンには音の経済的活用のセンスがあり、いくつかの非凡な着想に基づいて、これを見事にやってのけた。これらの全ての初期の「実験的]録音に共通することだが、レッドマンはここでもわずかな着想を極端に深く展開して、当時のジャズとしては異例な完成度の高いスタイルと形式にまでまとめあげている。導入の楽句がいくらか変形されてコーダとして再登場する。当初のリズム(譜例2A) が変形されて(譜例2B)精巧なストップ・タイムのコーラスに登場して、チャーリー・グリーンの元気な量感のあるトロンボーンのソロを背後で支える箇所にみられるように、伴奏のリズムのパターンが異なった文脈で何度も使われる。この曲は録音されたものとしては黒人の楽団で初めてオーボエを使用した試みで、レッドマンが3度の間隔を空けた2本のクラリネットに伴奏されて旋律を吹いている。」

ここでもTpソロがあるがルイなのだろうか?シュラー氏は言及していない。Tbソロのバッキングの複雑さに対してTpのソロのバッキングはフラットな2拍子である。ソロがルイだとすれば、バッキングを複雑にするよりもシンプルにすることでソロを引き立てる効果があると判断したのかもしれない。レッドマンのアレンジが聴きどころということだろう。

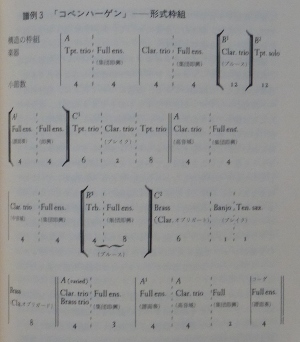

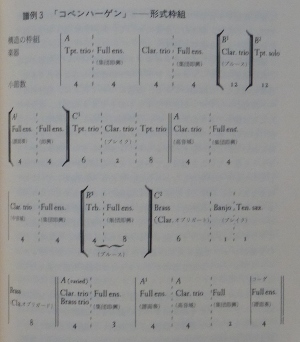

コペンハーゲン

シュラー氏は、「レッドマンの仕事の中で飛躍的な前進を刻印した作品であるとする。この曲の活発なテンポのおかげで、10インチの円盤、3分間の枠内で彼の器楽的想像力を発揮する時間が与えられた。何故ならば、テンポが早ければ早いほど、一つのレコードにたくさんのコーラスが盛り込めるし、おまけにクラリネット奏者のバスター・ベイリ―の加入に寄ってバンドは11人編成まで拡大されていた。」

さらに「レッドマンは売り物のソロイストとしてのルイ・アームストロングの加入に伴って、この驚異的なソロイストの演奏にふさわしい様式上の枠組みを発見しなければならなかった。一つの解決策はテンポにあった。編曲家にとっては、速いテンポよりも遅いテンポの方がソロイストの自由な即興と張り合うことが難しいものである。というのは、ソロイストにとって、速いビートよりも遅いビートの方が即興を膨らませる方法がたくさんあることは明らかだからである。活発なテンポは、リズミックな弾みが自動的につくので、即興者と編曲者の葛藤を解決する。或いは回避する一つの手法だった。レッドマンのもう一つの解決は、ルイがこの時期成長の過渡期にあって、ニューオリンズの集団即興の技法に未だ近い位置にいたために、その技法とより新しいソロ+セクションのスタイルを橋渡しすることができるという事実の直観的認識に依拠するものだった。「コペンハーゲン」はレッドマンのこの直感を見事に具現化した作品だった。

またこの「コペンハーゲン」の大半は、オーケストレイションの観点から見ると、4小節の楽句へと断片化されているが、にもかかわらずその演奏の響きは驚くほど細切れな感じを与えない。これはレッドマンがブラスとリードの間の対照を明快に強調したという事実のせいである(譜例3)。ブラスとトリオの箇所は、クラリネットのトリオの箇所と対比され、各楽器部の分離は、各楽器が混ぜ合わせられる場合には、集団即興と対象となる譜面化されたセクション層を並置することによって強調された。

構造的な枠組みは1924年の段階としてはかなり複雑で革新的である−モートンにしてもこのようなものはまだ実現していなかった−だけでなく、音色やテクスチャアや音域の対照を十分に活用した細密な思考の所産であることを明らかにしている。特定の手法だけが延々と展開される個所はどこにも登場しない。今日このレコードを聴くと、セクションの演奏とソロの演奏への移行が余りに円滑なことに驚嘆させられてしまう。B3の箇所において、チャーリー・グリーンがこの曲のきびきびした雰囲気を捉えそこなっているだけである。「コペンハーゲン」がこれほどまとまって響く理由の一端は、演奏がリズム・セクションがゆるぎなく「直進的」なアプローチによって結束しているところにある。演奏全体があたかもリズムのアセンブリー・ラインに乗っている気配なのだ。

レッドマンが曲の末尾に至って、楽句の長さを不均等にし始める様子に注目すると面白い。C2の箇所では1小節ずつのブレイクが登場し、A1の4小節のアンサンブル奏は3小節からさらには最終的に2小節へと徐々に縮小される。それでいて、そうした4小節の断片は、A1の予想外の再登場によって新たな脈絡の下へ紛れ込まされる。最後の4小節では、最初はA1の再度の反復の様に響く楽句が半音階的に下降する「結末」にまで変形される。そこでは、この曲は調性の3全音のせいで、和声的には中空に宙づりにされたような感覚を残す。

編曲の手法としてのクラリネットのトリオについて付言すると、これは従来ヘンダーソンか、レッドマンの手法とみなされてきた。しかしまずヘンダーソンと考えるのは間違いである。レッドマンと考えると、自分自身リード奏者のレッドマンがクラリネットのトリオを強調し、普及させたことは確かであるのだが、彼が実際にこの工夫を発明したとは信じがたいが、これらクラリネットが3声体の和声で演奏していたかは判然とはしないが、そのように演奏していたのではあるまいか。というのはすでにサキソフォーンの3声体の和声付けが登場していたし、楽器を掛け持ちするリード奏者が勢ぞろいしていたホワイトマンの楽団では1924年に先立ってクラリネットのトリオを使っていたこと、また当時の章で最も人気のあった見世物の一つが、ウィルバー・スウェットマンの3本のクラリネットの同時吹奏であったからである。」

訳文がかなり混乱している感じがするがともかくこの作品の出来栄えはことのほか素晴らしいとしている。

ワーズ

飯塚経世氏の解説がついている。曰く

「1924年頃のヒット曲で、チャールストン・ダンスのふさわしい快適な演奏が楽しめよう。ソロはルイ・アームストロングのコルネットにコールマン・ホーキンスのテナー・サックス、それにチャーリー・グリーンのトロンボーンなど。」因みにチャールストン・ダンスは1920年代アメリカで一世を風靡したダンスの一種。1923年の黒人だけのレビュー“Running wild”の中で、ジェームス・P・ジョンソン作曲の“Charleston , South Carolina”に合わせて踊ったのが最初と言われる。

シュラー氏がことのほか素晴らしいとした”Copenhagen”と同日の録音である。出だしはここではTp(或いはCorによる)トリオ演奏で始まる。レッドマンの作戦だろう。ディスコグラフィーとレコードでのブラス・セクションの記載の相違がある。

ここでのルイのソロは闊達で素晴らしいと思うし、ホーキンスのソロも”Go 'long mule”の時と比べると単なるオブリガード風ではなくソロという感じが色濃くなっている。早くもルイの影響が出始めたのだろうか?

ハウ・カム・ユー・ドゥ・ミー・ライク・ユー・ドゥ

編曲に関しては変にひねくり回さず非常に平易で、落ち着いて聞け、現代的な感じさえする。アンサンブルが終わりTpソロがありソロの中間でTbと絡み、さらにソロ、アンサンブルが入り短いTsソロが入って終わる。

エヴリバディ・ラヴズ・マイ・ベイビー

Tpのリードでテーマが始まる。複雑なアンサンブルのあとTp、Bj、Tbの短いソロが入る。最後にルイの掛け声風のヴォーカルが入って終わるが、ルイのヴォーカルが聴けるのはこれが最初ではないか?

さて、シュラー氏は6.エヴリバディ・ラヴズ・マイ・ベイビー (Everybody loves my baby)と7.ハウ・カム・ユー・ドゥ・ミー・ライク・ユー・ドゥ (How come you do me like you do)については格段触れてはいないが、「1924年後半と1925年初期のヘンダーソンの「コペンハーゲン」以外の全ての録音が過剰なヴィブラートと凡庸なセクション書法を満載し、出来合いの編曲の水準と変わり映えしない大袈裟な感想やコーダのつけられた作品へと復帰している。ルイだけが飛びぬけて素晴らしく聞こえるのは、スウィングの幅が大きく、しばしば時代に数十年先んじてビハインド・ザ・ビートの間隔を込めて演奏しているからである」と述べ、ルイ以外を全く評価していない。

ところで”A study in frustration”では大体年代順に曲を並べているが、この2曲に関しては7曲目”How come you do me like you do”が11月17日、6曲目”Everybody loves my baby”が11月22日と順番が異なる。どういった理由であろうか?

このWebサイトについてのご意見、ご感想は、メールでお送りください。

お寄せいただいたご意見等は本文にて取り上げさせていただくことがあります。予めご了承ください。

右の写真は1924年ルイ加入後のヘンダーソン楽団。写真は左から右へ、Howard Scott、Coleman Hawkins、Louis Armstrong、Charlie Dixon、Fletcher Henderson、Kaiser Marshall、Buster Bailey、Elmer Chambers、Charlie Green、Bob Escudero、Don Redmanである。

右の写真は1924年ルイ加入後のヘンダーソン楽団。写真は左から右へ、Howard Scott、Coleman Hawkins、Louis Armstrong、Charlie Dixon、Fletcher Henderson、Kaiser Marshall、Buster Bailey、Elmer Chambers、Charlie Green、Bob Escudero、Don Redmanである。

![[Fletcher Henderson/A study in frustration]CD](FletcherHenderson_AstudyinFrustration_CD_1.jpg)

この曲だけクラリネット&アルト・サックスはバスター・ベイリーかセシル・スコットだという。さてシュラー氏の分析は、

この曲だけクラリネット&アルト・サックスはバスター・ベイリーかセシル・スコットだという。さてシュラー氏の分析は、 シュラー氏によれば、1924年の大ヒット曲の一つである『ライムハウス・ブルース』(未聴)の二番煎じを明らかに狙った作品であるという。そして次のように記述する。「レッドマンには音の経済的活用のセンスがあり、いくつかの非凡な着想に基づいて、これを見事にやってのけた。これらの全ての初期の「実験的]録音に共通することだが、レッドマンはここでもわずかな着想を極端に深く展開して、当時のジャズとしては異例な完成度の高いスタイルと形式にまでまとめあげている。導入の楽句がいくらか変形されてコーダとして再登場する。当初のリズム(譜例2A) が変形されて(譜例2B)精巧なストップ・タイムのコーラスに登場して、チャーリー・グリーンの元気な量感のあるトロンボーンのソロを背後で支える箇所にみられるように、伴奏のリズムのパターンが異なった文脈で何度も使われる。この曲は録音されたものとしては黒人の楽団で初めてオーボエを使用した試みで、レッドマンが3度の間隔を空けた2本のクラリネットに伴奏されて旋律を吹いている。」

シュラー氏によれば、1924年の大ヒット曲の一つである『ライムハウス・ブルース』(未聴)の二番煎じを明らかに狙った作品であるという。そして次のように記述する。「レッドマンには音の経済的活用のセンスがあり、いくつかの非凡な着想に基づいて、これを見事にやってのけた。これらの全ての初期の「実験的]録音に共通することだが、レッドマンはここでもわずかな着想を極端に深く展開して、当時のジャズとしては異例な完成度の高いスタイルと形式にまでまとめあげている。導入の楽句がいくらか変形されてコーダとして再登場する。当初のリズム(譜例2A) が変形されて(譜例2B)精巧なストップ・タイムのコーラスに登場して、チャーリー・グリーンの元気な量感のあるトロンボーンのソロを背後で支える箇所にみられるように、伴奏のリズムのパターンが異なった文脈で何度も使われる。この曲は録音されたものとしては黒人の楽団で初めてオーボエを使用した試みで、レッドマンが3度の間隔を空けた2本のクラリネットに伴奏されて旋律を吹いている。」