そもそもアメリカと黒人 13 パリ講和会議とヴェルサイユ体制

パリ講和会議

1919年1月18日戦争処理を話し合うパリ講和会議がスタートします。パリ講和会議には世界から33ヶ国(イギリス自治領含む)70人の全権と1000人以上の随員が集まりましたが、連合国側での協議を優先するべきというイギリスやフランスの意見が通り、単独でドイツと講和したソ連、敗戦国ドイツも招請されませんでした。そして最重要問題については「五大国」(イギリス、日本、アメリカ、フランス、イタリア)の全権で構成された十人委員会(The Council of Ten)で行われることになりましたが、「五大国」の内パリから船で約30日かかる遠距離にある日本は、現職の首脳・閣僚を派遣しませんでした(写真左:会場となったフランス外務省)。

この会議の開催冒頭、ウィルソンは1918年1月8日に公表した「十四か条の平和原則」がアメリカの中心的主張であると演説を行い、以降この「原則」が議論の基調となっていきます。しかしそこにはドイツの戦争責任についての記載はなく、実際の会議では大きく分類すれば、以下の3項目が討議されました。

1.ドイツの戦争責任と賠償 2. 世界平和機構「国際連盟」の創設 3.軍備の縮小

会議は、5大国が中心となって行われますが、実質的には米英仏三国によって主導され、1919年5月連合国側は講和条約草案をドイツに提示しますが、非常に負担の重い賠償問題や領土の喪失などドイツにとって受け入れがたいかなり過酷な内容を持つものでした。当然ドイツは連合国側と1か月以上にわたって交渉を行いますが、最終的には受け入れざるを得ず、6月28日ドイツが調印を行い、講和は成立します。正式には、これを以て第一次世界大戦は終結します。

以下簡単に見ていきましょう。

1.ドイツの戦争責任と賠償

全ての戦争責任はドイツにあるとし、その内容はドイツにとってかなり過酷なものになりました。

全ての戦争責任はドイツにあるとし、その内容はドイツにとってかなり過酷なものになりました。

①ドイツの海外植民地と権益の放棄

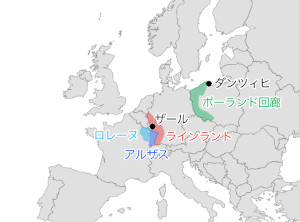

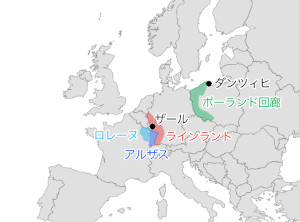

②ドイツの領土の割譲と国際管理(アルザス・ロレーヌのフランス返還、ポーランド回廊の割譲、ベルギー、デンマーク隣接地域の割譲など)

③ドイツの軍備の制限

④ドイツの賠償金の支払い義務(1921年に1320億マルクに決定)

この1320億金マルクという額はドイツにとって「天文学的数字」であり、到底無理な数字でした。アメリカはドイツが条約をより受け容れやすくすることを要求しましたが、イギリス、フランスなどは同意しませんでした。両国はドイツからの賠償金を、アメリカからの大戦中の戦債に当てて返済しなければならないという事情では共通していたのです。

2. 世界平和機構「国際連盟」の創設

アメリカのウィルソンの提唱した世界平和機構「国際連盟」の規約案が、1919年4月28日の第5回連合諸国会議(講和会議)総会へ報告され、採択されます。そして6月28日、講和条約であるヴェルサイユ条約の第1編として各国代表が署名します。発効は1920年1月10日で、本部はスイスのジュネーブ(写真左)に置かれました。それによって世界最初の国際機関として国際連盟が成立するのです。史上初めて集団安全保障の理念による国際協調の推進、地域紛争の解決を戦争ではなく、話し合い(会議)で決めようという試みで大変意義深い機関といえます。ともかく1919年7月アメリカ合衆国大統領ウッドロウ・ウィルソンは、連盟設立の署名をし帰国します。そしてその年この平和機関の設立の立役者としてノーベル平和賞を受賞するのです。

3.軍備の縮小

ドイツ軍を陸軍10万人規模と縮小し、さらにドイツが軍備を行う際には事前通告が必須であるという条件も付属されます。イギリスはこれらの案があまりにドイツを無力化しすぎるとして反発しましたが、フランスが強硬に主張し、成立することになります。他の軍縮については次の<「国際連盟」の創設>で触れます。

1919年5月連合国側は講和条約草案をドイツに提示しますが、非常に負担の重い賠償問題や領土の喪失などドイツにとって受け入れがたいかなり過酷な内容を持つものでした。当然ドイツは連合国側と1か月以上にわたって交渉を行いますが、最終的には受け入れざるを得ず、講和は成立します。しかしドイツ国内に強い拒否反応が現れ、ドイツの内閣は総辞職せざるをえませんでした。ドイツでは条約と呼ばず「強制的に書き取らされたもの」という意味のディクタートと呼ばれることとなります。その後もドイツではヴェルサイユ条約に対する怨念が継承され、ナチスの台頭の要因となっていくのです。

第一次世界大戦後のアメリカ

アメリカの戦後は、アメリカ史上類を見ない暴力の時代として始まります。一連の騒乱は戦時の政治経済に起源をもつものであり、ウィルソン政権の求心力低下に伴って歯止めがかからなくなっていきます。

人種間対立の激化

まず1919年夏、25を超える都市で人種暴動が勃発しました。多くの場合、戦時のイースト・セントルイス暴動とよく似た構図―すなわち北部の軍需関連産業を目指した南部黒人の「大移動」が背景にありました。

南部農村からの黒人の離脱、北部の大都市への移住は、この戦争を通じて飛躍的に増大しました。これらの移住の数は正確にはつかみきれませんが、ルイス・ハッカーの試算では1914~17年で40万人、ジェイムズ・アレンは1910~30年南部のブラック・ベルトから流出した黒人だけで、100万人以上と推定しています。他の試算では1915~1930年まで約200万人が移動しています。これにより1910~30年間に、黒人人口はシカゴで5.3倍、デトロイトで20倍、ニューヨークで3.7倍に増えたといいます。またこの時期にはカリブ海からも黒人移民が大都市に押し寄せました。

また同時南部内部においても黒人の都市への移住が始まり、ブラック・ベルトは大都市の工場に安価な労働力を供給する兵站基地としての役割を担うことになります。こうして特に北部の大都市を中心に、黒人の中にも労働者階級が形成され始めることになります。

このような事態の推移は、都市の黒人たちに彼らがまだ知らなかった問題を投げかけることになります。何よりも彼らは都会の生活に慣れていませんでした。買い物一つにしても全く勝手が異なります。しかも彼らを待っていたのは、南部とほとんど変わらない差別待遇だったのです。賃金は安く、住居もゲットーと呼ばれる隔離された貧民街の一区域に押し込められたのです。激しい抵抗心と同時に、不安と焦燥の念が彼らの間にみなぎっていきます。

NAACPは第一次世界大戦参戦に支持を表明し、37万人の黒人が従軍しました。その大半は雑役、補給業務に就かされ戦闘部隊に配属された黒人兵はごくわずかだったことは前章で述べました。しかも彼らの中には、大戦で勇敢に戦い、戦場においてさえ差別待遇の苦渋をいやというほど味わされるとともに、他方ではフランスをはじめ同盟軍である他国の将兵から初めて人間としての扱いを受けて、ますます人種差別制度に対する反感を強めて帰ってきた帰還兵士も数多く混じっていました。

さらにパリ講和会議において日本の、国際連盟規約に「人種平等の原則」を入れるという提案(人種的差別撤廃提案)を、アメリカが却下したこともあると思われます。日本の国際連盟規約への「人種平等の原則」提案は、アメリカの黒人達によって強く支持されました。それをウィルソンは全会一致ではないという理由でこれを却下したのです。前にも触れましたが、ウィルソンは元プリンストン大学学長という経歴から、理知的で高潔な人格をイメージさせますが、彼は南北戦争後はじめて南部民主党が選出した大統領であり、人種隔離を支持しクー・クラックス・クラン(KKK)の騎士道を信じる南部人であったのです。こういった大統領の登場自体が、再建期以来の人種平等の思潮が大きく後退してしまったことを示すものでした。

1919年夏を頂点に各地で頻発した大規模な人種暴動にはこうした社会的背景がありました。中でも1919年7月シカゴで起こった人種暴動は最大のものでした。ことの発端はミシガン湖に泳ぎに来ていたユージン・ウィリアムズという17歳の黒人の若者が、いかだに乗って遊んでいるうちに、うっかり白人が勝手に決めた「禁止線」を越えて白人用の泳ぎ場に「侵入」してしまったために、白人群衆から石の雨を浴びて溺死させられたという事件でした。これがたちまち全市を震撼させる13日間にも及ぶ人種戦争と化し、白人15人、黒人23人が殺され、他に白人178人、黒人342人が傷つき、数百軒の家屋(大半が黒人家屋)が焼き払われるという結果につながっていきます。ただしここまでの大きな事件となったのは、この事件が牛肉缶詰工場で新しく組織された労働組合弾圧に意識的に利用されたこともあったようです。しかし事件後シカゴに設置された人種関係委員会(Chicago Commission on Race Relations)の調査・勧告を通して、居住区における事実上の人種分離が制度化されていきました。その後シカゴを含む主要な都市では、非白人への不動産譲渡・販売を禁じた人種制限的な不動産約款が急速に蔓延していきます。ジム・クロウはもはや南部だけの因習ではなくなったのです。

他にも1919年9月末には、アーカンソー州フィリップスで暴動が発生します。これは黒人農民協同組合の組織化の試みが地本警察によって弾圧されたのに対し、黒人が反撃、白人3人、黒人7人が死亡するという事態に発展します。直後連邦軍が出動し、推定100人以上の黒人が殺害され、122人が逮捕、起訴されて裁判の結果12人が死刑、67人が1~20年の懲役を宣告されたのです。この裁判にはNAACPが介入、弁護士を派遣した結果、連邦裁判所は手続きにの不当性を認め1923年全員が釈放されました。

1921年5月のオクラホマ州で起きたタルサ事件(下部第二次KKK左写真)では、警察に捕まった黒人男性をリンチしようと白人群衆が留置所に集まって来たのに対し黒人たちが武力で抵抗、銃撃戦となり双方に死者が出ます。黒人居住区の黒人たちが襲撃を迎え撃とうとしていましたが、白人側は飛行機を使って黒人居住区「ブラック・ウォール・ストリート」に火を放つという事件が発生しています。この事件での死亡者の数はいまだに判然としておらず、300人以上が殺害されたという集計もあります。また居住区40ブロックを焼き払い、1万人の黒人住民を家を失いました。

労使対立の激化

それまでAFL(American Federation of Labor:アメリカ労働総同盟)をはじめとする労働組織は、戦時協調主義を取り、ウィルソン政権の戦争政策を支えてきました。その際戦時労働委員会が労働組合に事実上の法的承認を与えたことの重要性については前回触れました。しかし政府は1919年8月に同委員会を廃止し、後継機関をついに作りませんでした。10月になって、ようやく戦後産業秩序の再編を協議する「産業会議」を招集しましたが、公権力の後ろ盾を欠いた労働者代表は、産業界の唱えるオープンショップ論に押し込まれていきます。「オープンショップ」とは、 労働者が、採用・解雇・労働条件などについて、労働組合に加入していてもいなくても、雇用者から平等の扱いを受ける制度のことです。その間、労使関係はむき出しの実力行使の様相を呈していきます。同年1月のシアトル・ゼネスト(写真右)に始まる巨大争議は、9月には鉄鋼労働者35万人のストライキへと続いていきます。この1年間だけで3630件の争議があり、非農業従事者の7人に1人の割合に当たる416万人が何らかの形で、ストライキに参加しました。そして、戦時労働政策の解体ゆえに、鉄鋼ストを含むほとんどの紛争は、労働者側の敗北に終わるのです。その後労働運動は衰退の一途をたどり、1929年には約30万人の労働者(労働力の1.2%)がわずか900件のストライキを行っただけとなります。

しかし1921年からの好景気で、失業率が5%を下回ることはめったになく、実質賃金の減少に直面した労働者はほとんどいなかったことも労働争議が減少した大きな要因と思われます。

反共キャンペーン

1919年3月に着任した司法長官A・ミッチェル・パーマーは司法省調査部を活用して、同年11月、翌20年1月の二度に渡って、苛烈な反共キャンペーンを展開します。外国人を中心に4000人を超える左翼活動家を拘束し、およそ500人を国外退去させたその行為は、憲法上大きな疑義の残るものでした。この「赤の恐怖(Red Scare)」と呼ばれる反共ヒステリーは、1920年春サッコ・ヴァンゼッティ事件という移民の無政府主義者をターゲットとした冤罪事件を生み出します。サッコ・バンゼッティ事件とは、1920年4月15日マサチューセッツ州ブレインツリー市で、製靴工場が5人組のギャングに襲撃され、会計部長とその護衛が射殺され、16,000ドルが強奪されるという強盗殺人事件が起こります。この事件の容疑者としてイタリア移民の社会主義者ニコラ・サッコと無政府主義者バルトロメオ・ヴァンゼッティが逮捕されます。両名が犯行に関わった的確な証拠もないまま、裁判はスタートし、1921年マサチューセッツ州の裁判所は、この容疑者二名に死刑判決を下したのです。有罪判決から3ヵ月後、公正さに欠ける審理に抗議する動きが、ボストン、ニューヨークをはじめなどアメリカ国内各地で、暴動にまで発展しました。さらに国内だけに留まらず、フランス、ソ連、スイスにおいてもでも活動が起こります。しかし判決は覆らず、1927年4月9日刑が執行されました。なお、司法省調査部は成長を続け、1930年代に連邦捜査局(Federal Bureau of Investigation:以下FBIと略)となり、陸軍情報部と並ぶ強力な国内諜報機関となっていきます。

政権交代

1920年11月第34回大統領選挙が行われ、共和党のウォーレン・ハーディング(写真右)が、37州を抑えて民主党のジェイムズ・コックスに圧勝し、第29代大統領に就任します。第一次世界大戦後の頻発する暴動や労働争議、テロへの恐怖などから現職のウィルソンの人気は下落していました。民主党はハーディングへの対抗馬として、ウィルソン自身の健康問題もあり、急遽ジェイムズ・コックスを立てて選挙戦を行います。しかし「いつもに戻ろう」(A return to normalcy)をスローガンに、ウィルソン主義と言われる戦時の社会改革を攻撃したハーディングを民衆は選ぶのです。

そして1920年代前半は、20世紀初めからの革新主義から、それ以前の状態へと戻るような事象が頻発します。その一つは経済政策の保守化です。共和党が多数を占める議会と財務省は、産業界の要請を受け入れ、19世紀末以来の高率保護関税(フォードニー=マッカンバー法)を復活させ、大幅な法人税、累進所得税の減税を行います。とくに後者の減税政策は、富の再分配による社会政策を大きく後退させるものでした。

労働の領域でも、保守化傾向は顕著に現れます。最高裁は1922年ベイリー対ドレクセル家具裁判で、児童を雇用する企業に課税する、連邦の児童労働規制法に違憲判決を出し、翌23年アドキンス対児童病院判決でもワシントンDCの女性最低賃金法を無効とします。「契約の自由」と「経営者の財産権」の聖性は、再び揺るぎないものになったように思えます。また全米製造業協会が進めた反労組オープンショップ運動が大きな勢力となり、労働組合の加入者数は、20年代末までに100万人以上減少することになります。

このようにハーディングを反動政治家と捉える向きもありますが、合衆国における最初の児童福祉プログラムに署名し、坑夫や鉄道従事者のストライキにも的確に対応し、失業率を任期中に半減させたとして高評価する書物もあります。しかしハーディングは1923年8月、アラスカ出張からの帰路、カリフォルニアで病床に伏し、急死します。そして後任は副大統領のカルビン・クーリッジに引き継がれるのです。

第二次KKK

KKK(キュー・クラックス・クラン)の名前は前章でも登場しますが、それもこちらの第二次KKKです。この第二次KKKは、南北戦争時代のKKKとは直接のつながりはなく、あの『国民の創生』という映画に触発されて1915年に新たに組織されたものです。戦時中、国内プロパガンダが煽り立てた偏狭なナショナリズムは、大戦の休戦後行き場をなくし、鬱屈した民衆感情が残されました。そして動員解除に伴う、一時的なものでしたが戦後の不況下に、移民の波が復活し、非常に攻撃的な排外意識となって噴出されます。こういった負の情動を吸収して巨大化したのが、この第二次KKKでした。第二次KKKの特色は、従来の人種主義に加えて反移民の主張を取り込み、南部よりも中西部に勢力を伸長させたことです。このヘイト運動は、「100%アメリカニズム」を掲げ、反カトリック、反ユダヤ人、反アジア系等々ほとんど全方位的に拝斤主義を叫びあげました。さらに組織のNo.2エドワード・クラークは南部広告連盟の会長を務めた人物であり、巧みな広告、宣伝手法を用い、会員数を400万人を越えるまで増やすのです。

ヴェルサイユ体制

パリ講和会議の問題点

講和会議には20か国余りが参加していましたが、参加国全てが参加する総会は計5回しか開かれず、主要議題は五大国が決定し、その承認を求めるだけというありさまで、小国であるベルギーやルーマニア、中国などは全く議論に参加できないことさえありました。この場合の5大国とは、英、仏、米、日、伊ですが、実際には英、仏、米の三か国で決められていたと言っても過言ではありません。イタリアの首席全権はオルランドゥという人でした。イタリアは連合国側に加わって参戦の代価として、オーストリア=チロル、ダルマチア地域などをイタリアが得られるというロンドン秘密条約を交わしていましたが、結局ダルマチアはイタリアに帰属することにはならなかったことに不満を示して、イタリアへ一時帰ってしまいます。こうした事態にも三大国は全く意に介さず会議を続けたのです。こうしたことはイタリア国内においてヴェルサイユ体制への不満の渦を巻き起こし、後のファシズムの台頭を呼ぶ原因にもなるのです。

日本の場合は、やはり言語の問題があり、積極的に議論に参加できる状況ではなかったことと議題の多くが日本とは余り関わりのないヨーロッパ内部の問題が多く、日本は無口な参加者として軽んじられるようになります。しかしイタリアを実質上会議場から外し、日本も外れると三大国がすべてを決めていることが露骨になりまずいと考えられ、山東半島のドイツ利権を日本が獲得することに同意し、参加だけはさせておこうという意向が働いたと言われています。(写真左:ロイド・ジョージ(英)、オルランドゥ(伊)、クレマンソー(仏)、ウィルソン(米)LtoR)。

国際連盟の問題点

1920年1月10日ヴェルサイユ条約が発効され、初めての国際的な平和機関、国際連盟が誕生しますが、ドイツ、ソヴィエト、そしてアメリカは参加しませんでした。何といっても発案国で、豊かな工業力を背景に英仏に代わって大国としての地位に立ったアメリカが参加しないことは重大でした。上院でモンロー主義(孤立主義)を堅持すべきとする共和党が国際連盟加盟に反対し、1920年3月19日に上院で批准が否決されます。またソ連は当初加盟を拒否されます。しかし1933年承認を受け、翌1934に加盟しますが、1939年フィンランド侵攻により追放されます。ドイツは1925年にロカルノ条約に調印し、ライン非武装と相互不可侵を約束したことで1926年に加盟が認められました。

その他の問題点として、中国の調印拒否が挙げられます。中国は、国内に植民地を持っていたドイツに対して抵抗し、連合国側としてパリ講和会議に参加していました。しかし日本の二十一カ条の要求での山東省権益の継承が承認されたことから調印を拒否します。本国の北京政府は調印を指令しましたが、代表としてパリ講和会議に参加していた顧維均が、本国で五・四運動調印反対の声を聞いて、独自に判断したといいます。ただし、中国は20年6月にサン=ジェルマン条約を承認することによって、同条約にも規定のあった国際連盟にも加盟します。

ヨーロッパの復興

そもそも大戦による被害・損害状況は、どれくらいなのでしょうか?レオナード・ゴメス氏の試算によれば、兵士の総動員数は6800万人であり、うち1000万人が戦死し、2000万人が負傷しました。また、それ以外に660万人の民間人が死亡しました。人的・物的被害総額は1500億ドルにのぼります。一番被害が大きかったフランスでは、18歳から30歳までの男性の4分の1が死亡し、破壊された土地は900万エーカー(全土の7㌫、全人口の10㌫)にのぼります。特に戦場となったフランス北部は産業の中心地で、石炭生産の60%、繊維生産の66%、金属生産の55%、GDPの20%が失われました。さらに564,300戸の個人住宅、17,600戸の公共建物が全半壊し、860,400エーカーの土地が荒廃化しました。そして20,000箇所の工場、作業場が破壊され、牛100万頭を含む家畜がライン川の向こうに持って行かれました。損害総額は350億金フラン(70億ドル)から550億金フラン(110億ドル)と見積もられるといいます。その上多くの鉱山はドイツ軍の撤退時に水浸しにされ、鉄道、道路、橋などのインフラも破壊されました。

こうした人的・物的被害損害に加え、戦争となれば当然に莫大な戦費が嵩みます。ゴメス氏によれば、戦争に伴う直接戦費は全体で1800億ドルにのぼり、戦費のうち各国の税収入でまかなったのは一部分で、フランスでは15%、ドイツでは17%、イギリスでは25~28%が税収で賄われ、それ以外は紙幣の増刷、政府債務、内外からの借入金で賄われたのです。借入金は主としてアメリカからのもので、大戦中アメリカは約100億ドルをヨーロッパ諸国に貸しつけています。フランスはアメリカから40億ドル、イギリスから30億ドルを借り入れ、イギリスはアメリカから47億ドルの借款がありましたが、ヨーロッパ諸国に対しては111億ドルの債権を持っていました。

戦勝国の中で最も被害が大きかったのはフランスで、ドイツの賠償金の1320億マルクの半分強52%(1925年に増額されて54.45%)が受取額として設定されます。イギリスは22%でした。イギリス・フランスとも、アメリカに借金があり、ドイツからの賠償金を、その返済に当てるということでは共通してましたが、ドイツに対する取り立てについてイギリスとフランスで温度差がありました。イギリスは、ドイツに対する過度な賠償金の取り立ては、ドイツ経済を破壊する恐れもあり、それはドイツを貿易相手としているイギリス資本主義にとっても不利でありヨーロッパの経済の成長にもマイナスになると考え、ドイツに対する要求は抑制的でした。

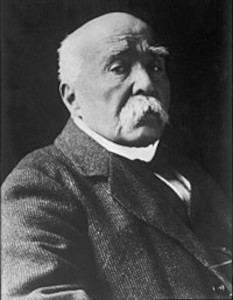

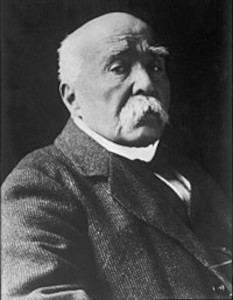

しかし、フランスは、戦闘ではドイツ軍に敗れており、直接国土を蹂躙されたという感情からくる復讐心が強く、大戦前から工業力が優っていたドイツが復興することは脅威であると感じてもいました。パリ講和会議におけるフランス代表クレマンソー(写真左)は、ドイツを徹底的に叩き、一切の報復の可能性を奪うという基本姿勢をもって臨んでいました。この方針は後のポワンカレなどの指導者にも引き継がれることになります。

イギリスの復興策 … ロンドン会議

イギリスでは1921年6月20~8月5日まで、ロンドンで大英帝国会議が開催されました。これは植民地会議の後身で、大英連邦における復興会議です。ここで確認されたことは、まずアメリカとの友好協和が大英帝国の中軸であるということです。そして議論が沸騰するのは、日本との同盟「日英同盟」をどう考えるかということでした。南アフリカ、カナダの代表は存続に反対し、オーストラリア、ニュージーランドは存続を支持します。ではなぜ反対かというと、アメリカと日本が中国に関して反目していることが大きな原因でした。そして日本が大戦中に、中国に「21カ条の要求」を突き付け(1915年)、強引に承認させたことが大きく影響していました。

ドイツの復興とドーズ案

ヴェルサイユ条約の重要な議決内容は、ドイツの戦争責任賠償でした。しかし戦争で打ちのめされたドイツはそのままでは到底その重い賠償義務を果たすことはできません。つまり敗戦により大打撃を受けたドイツにただ賠償責任を課しただけでは、戦勝国は何も受け取ることはできません。ドイツをある程度復興させ、賠償を支払うことができるようにすることも肝要なのです。

ヴェルサイユ条約の重要な議決内容は、ドイツの戦争責任賠償でした。しかし戦争で打ちのめされたドイツはそのままでは到底その重い賠償義務を果たすことはできません。つまり敗戦により大打撃を受けたドイツにただ賠償責任を課しただけでは、戦勝国は何も受け取ることはできません。ドイツをある程度復興させ、賠償を支払うことができるようにすることも肝要なのです。

大戦前のドイツの経済の繁栄は3つの柱によって支えられていました。

第一は、巨額の対外貿易で、ドイツの商船隊、対外投資、工業製品の輸出、ドイツ商人の海外における活動が利益を生み出していたのです。

第二は、石炭、鉄資源の開発とこれら原料を使用する産業の発達

第三に、ドイツ製品及び輸出品を効果的に運ぶ輸送及び関税制度でした。

例えばドイツ工業力の基礎である石炭産業を例にとると、石炭と鉄の重要産地であるザール地方は、ドイツから切り離され、国際連盟の管理下に置かれ、無煙炭の約四分の一を産出する上シュレージェン地区はポーランドに割譲されました。さらに戦争の賠償としてフランス、ベルギー、イタリアなどに毎年2500万トンを供給しなければなりませんでした。もしこの通り賠償を行えば、ドイツ国内には7800万トンの石炭しか残らないことになります。しかし戦前のドイツの年間の石炭消費量は1億3900万トンであり、6100万トンも不足するのです。

ヴェルサイユ条約は、ドイツを決定的に「持たざる国」に引き下ろし、国際連盟への加入も許されず、国際的なアウトサイダーにし、孤立化を強めることになります。そして同じように国際社会において孤立していたソ連と手を結ぶようになります。それが1922年4月16に締結されたラパロ条約です。

「ラパロ条約」の内容は、ドイツに対するソヴィエトの賠償請求権の放棄、ソヴィエト国内にあるドイツ資産に対するドイツの請求権の放棄、ドイツ=ソヴィエト国交回復、経済上の最恵国条款の採用を規定しています。

現実にドイツは、賠償を実行できなくなり、フランスは1923年1月ルール地方を占領するという事態が起こります(写真はエッセンに侵攻するフランス騎兵隊)。この賠償問題からフランスとドイツが再び戦争という事態になれば、アメリカは大戦中の債権を回収できなくなります。アメリカは、国際連盟にも加盟せず、いわゆる孤立主義外交の原則を守っていましたが、ヨーロッパ経済の復興と安定はアメリカ経済にとっても欠くことはできないことで、経済という面ではヨーロッパへの介入は避けられない情勢となっていました。

これらの問題に対して、動いたのがアメリカの大統領、クーリッジでした。クーリッジは、1923年12月15日同じ共和党の財政専門家チャールズ・ゲーツ・ドーズ(Charles Gates Dawes 写真左)を委員長とする賠償専門委員会を招集します。ここでまとめ上げられたのが、いわゆる「ドーズ案」です。連合国側は、1921年以来ロンドンで会議を重ねてきましたが、1924年8月この「ドーズ案」を受け入れ、ドイツ側へ提示し、ドイツのシュトレーゼマン内閣もドーズ案の受諾を表明し、新たな賠償方法が決定します。

ではその「ドーズ案」とはどのような内容を持つものなのでしょうか?基本はまずドイツ経済を安定させ、それから支払いを実行させようとするものと言えるでしょう。実は意外なことにドイツが支払うべき賠償金は、金額及び支払期間については決まっていませんでした。そこでまず標準の年支払金額を25億金マルクとし、むこう4年間はその金額を減額すること、特に当初の2年間(1922年9月~1924年8月)は支払いを免除し、第1年度(1924年9月~1925年8月)は10億金マルク、第2年度(1925年9月~1926年8月)は12億2千万金マルク、第3年度(1926年9月~1927年8月)は12億金マルク、第4年度(1927年9月~1928年8月)は17億5千万金マルク、第5年度(1928年9月~1929年8月)は25億金マルクとし標準額とするということになりました。この「ドーズ案」の受諾によって、フランス軍はルール地方から撤退し、戦渦が避けられたことで、ドーズは1925年度のノーベル平和賞を受賞します。

また賠償金支払いの見通しが一応ついたことで、ドイツ経済も復興するきっかけを得ることになります。しかし2年間の支払い猶予、それを含めて4年間は支払い減額という有利な条件にも拘らず、国内経済は大打撃を受けており、すぐに外貨を稼ぎ出すような産業が発展するわけもありません。そこでドイツは産業復興の資金を得ようとして、主としてアメリカ資本に依存することになります。ドイツは、この間54億金マルクの長期債を輸入し、61億金マルクの短期貸付金を輸入します。その流入資金のほとんどはアメリカからのものでした。すなわちアメリカはドイツに資金を貸し付け、ドイツはそれで産業を復興し、賠償金としてイギリスやフランスといった戦勝国に支払い、その賠償を受け取ったイギリスやフランスは、戦争資金としてアメリカから借り入れていた多額の借金返済に充てるという構図が成立します。

しかしドーズ案では賠償金総額は減額されておらず、長期的に見ればドイツの不安を解消することはできませんでした。1920年代の繁栄のただ中にあったアメリカは、1929年にヤング案を作成し、賠償金のさらなる減額や支払期限の軽減をはかりました。ヤング案では賠償金総額は、358億金マルクとして大胆に削減し、返済期間を緩和して59年間としたのです。

アメリカの対外政策と軍縮

1920年11月の大統領選で、共和党のウォーレン・ハーディングが大統領選で勝利し、ウィルソン的な理想主義・国際協調主義は否定されました。そしてウィルソンが提唱した国際連盟加盟にも、議会では従来のアメリカの外交政策の基本であるモンロー主義=孤立主義を守るべきであるという主張が優勢であり、加盟は見送られていました。また大戦に参戦したことによって多数のアメリカの若者が、遠いヨーロッパで戦死したことへの素朴な反省が国民に広がっていたこと、すなわち世論の後押しもあったとと言われています。

とはいえアメリカは、国際的には資本主義陣営の中心に位置するようになっており、国際秩序での主導権を握らなければならない立場に立つようになっていました。大戦後のアメリカは戦勝国、同時に債権国として強い権限と同時に責任も持つこととなりました。アメリカの孤立主義は、ヨーロッパから自己を隔離する伝統的な孤立主義であり続けることはできなくなっていました。それどころかむしろ条約上の束縛を離れて、優越的地位により行動の自由を確保し、必要とする限り対外干渉を行っていくようになります。1920年代、アメリカの外交政策はむしろ積極化していくのです。特にドイツ賠償問題ではアメリカの経済力で解決の方向が生まれ、否応なくアメリカは国際政治の主導権を持つ国となっていきます。

軍縮とワシントン会議

第一次世界大戦後、各国は経済復興に取り組んでいましたが、復興に当たって軍縮は重要な問題であり、国際連盟でも大きなテーマでした。また当時は、世界の平和維持の原理は「勢力均衡」と考えられていましたので、各国が歩調を合わせて軍縮に当たる必要があると意識されるようになっていたのです。「国際連盟」という平和維持を目的とした集団安全保障機構自ら提案しながら加わらなかったアメリカは、独自に「連盟」を築く動きを行っていきます。

まず1921年アメリカは、ヴェルサイユ条約とは別にドイツとの間で講和条約を締結します。そして1921年8月13日アメリカ大統領ハーディングは、ハーディング大統領は、東アジア・太平洋地域での国際秩序、軍縮を9つの大国で話し合うワシントン会議を提唱し、イギリス、フランス、イタリア、日本、中華民国、ベルギー、オランダ、ポルトガルの8か国へワシントン会議への召集状送付します。これが1921年11月12日~1922年2月6日まで開催されたワシントン軍縮会議です。このような国際会議は、イギリスやフランスなどヨーロッパの国が開催するのが普通でしたが、はじめてアメリカが提唱して開催されることになります。まさにアメリカの国際的地位を示すものといえます。なお、この会議は1927年のジュネーヴ会議、1930年のロンドン会議とともに軍縮会議と捉えられていますが内実は、日本の太平洋、中国進出を制限するためのものでした。日本は加藤友三郎・幣原喜重郎らを代表として派遣し、中国は北京政府が代表を派遣しました。

まず軍縮の面では、特に軍備の中でも特に海軍力の維持は大きな負担となっていました。そこで各国歩調を合わせて海軍の軍縮が協議されることとなったのです。この会議は当然アメリカ主導で行われます。アメリカにとって警戒すべき情勢は、中国における日本の勢力拡大でした。日本は1915年の二十一カ条の要求で、ドイツの山東省権益の継承その他の利権を獲得し、1917年、日米はドイツを牽制する意味から石井・ランシング協定を締結していましたが、大戦後は中国での日米の利害は対立するようになっていきます。特に1914年にパナマ運河が開通したことによって、中国はアメリカにとって直接的な市場としての価値が高まっていました。つまり東アジア・太平洋における日本の勢力拡大を抑えることがアメリカの外交課題と考えられるようになっていたのです。

因みに大国でありながら、この会議にはソ連とドイツは招聘されませんでした。それまで中国に対し強い権益を有していたロシアは大戦中にロシア革命で倒され、革命政権であるソヴィエト=ロシアは1919年7月、中国人民に対しカラハン宣言(第1次)を送り、旧ロシアが締結した不平等条約や権益を放棄することを表明していましたが、アメリカのシベリア出兵後その関係性は微妙なものがありました。またドイツは、中国・太平洋にもっていた権益を、第一次世界大戦の敗北で放棄していたため、招聘されなかったのでしょう。

この会議において、海軍軍備制限条約・中国に関する九ヵ国条約、太平洋に関する四国条約などが成立し、国際協調の成果とされ、ヴェルサイユ体制とともに戦間期の国際秩序となりました。アメリカの外交政策は大きな勝利を収めたと言えます。一方、日本側から見れば、大きな後退を余儀なくされたと言えます。しかし、旅順・大連の租借延長など遼東半島南部の権益は撤回されなかったため、満州への侵出を開始することとなります。こうして第一次世界大戦後は、ヴェルサイユ体制とワシントン体制によって構築される国際秩序に対して、ソ連を中心とした社会主義陣営が一定の力をもち、それらにアジアやアフリカ、ラテンアメリカなど植民地あるいは従属的国家群の民族独立の大きな流れが対抗していく、という図式が描かれるようになっていくのです。

1921年12月に四カ国条約が成立。四カ国(アメリカ・イギリス・日本・フランス)は、太平洋諸島の現状維持、つまり太平洋諸島分割競争を棚上げし、現状を維持することを約束しました。この条約の第4条で日英同盟の破棄も盛り込まれました。これもアメリカの目論見通りとなりました。

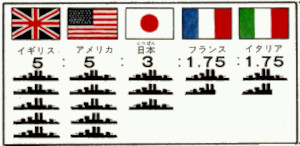

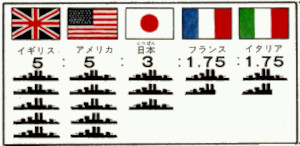

1922年2月海軍軍備制限条約(五カ国条約)成立。五カ国(アメリカ・イギリス・日本・フランス・イタリア)海軍の主力艦を5:5:3:1.67:1.67(1.75とする記述あり)の比率で制限されることになりました。大戦前の英独の無制限な建艦競争が戦争に結びついたことから、五大国が互いに制限することに合意しました。アメリカとイギリスが同率とされたことは、イギリス海軍の大きな譲歩といえます。なお、ドイツ海軍はすでにヴェルサイユ条約で大きく制限されています。

1922年2月九カ国条約成立。九カ国とは、会議に参加した9大国。中国に対する主権尊重、領土保全の確認したもので、アメリカが1899年の門戸開放宣言以来の主張である、中国の主権尊重・領土保全の原則を各国が承認し、別に関税に関する条約(一律従価5%の関税の他、2.5~5%の付加税を認める)、山東懸案に関する条約が成立しました。これによって日本は、日露戦争で獲得した南満洲の権益に加え、大戦で新たに山東半島の権益を獲得していましたが、妥協を迫られ、山東省権益を放棄し、二十一カ条の前の状態に戻すことに同意せざるをえませんでした。同時に石井・ランシング協定も破棄されました。

ヴェルサイユ体制で締め付けられたのはドイツでしたが、ワシントン体制で締め付けられたのは日本でした。このことはさらなる世界的な大戦を引き起こすことにつながっていくのです。

中国への影響

実はワシントン会議は、中国にとっても非常に重要な国際会議でした。ワシントン会議の当時、中国には軍閥が牛耳る北京政府と孫文(写真右)が江南の勢力と合同して建てた広東軍政府とがあって激しく対立していました。しかし、国際的にはパリ講和会議で北京政府が中国代表として認められていたため、ワシントン会議にも北京政府が代表を送りました。しかし北京政府内部でも軍閥が激しく主導権争いをしている最中であり、当時は直隷派が権力を掌握していました。直隷派北京政府は外交総長顔恵慶を団長とする7人の代表団を送り、ヴェルサイユ条約の時に提出した要求を発展させた10項目を提出しました。しかし、北京政府の要求はほとんど成果を得られませんでした。

実はワシントン会議は、中国にとっても非常に重要な国際会議でした。ワシントン会議の当時、中国には軍閥が牛耳る北京政府と孫文(写真右)が江南の勢力と合同して建てた広東軍政府とがあって激しく対立していました。しかし、国際的にはパリ講和会議で北京政府が中国代表として認められていたため、ワシントン会議にも北京政府が代表を送りました。しかし北京政府内部でも軍閥が激しく主導権争いをしている最中であり、当時は直隷派が権力を掌握していました。直隷派北京政府は外交総長顔恵慶を団長とする7人の代表団を送り、ヴェルサイユ条約の時に提出した要求を発展させた10項目を提出しました。しかし、北京政府の要求はほとんど成果を得られませんでした。

中国に関する九カ国条約では、中国の主権尊重・領土保全の原則が認められ、中華民国(北京政府)としての国際的地位は認められたといえますが、同時に門戸開放・機会均等の原則のもとに置かれることになったのです。要は九国条約は、日本の独走的な中国進出を牽制しようとするもので、むしろ「機会均等」の名において中国を列強の共同管理下におくという半植民地的な現状を何ら変えるものではなかったのです。

その後の海軍軍縮会議

ワシントン海軍軍縮条約は、主力艦に関する制限を合意したものでした。次に、補助艦(1万トン以下の巡洋艦など)の制限が問題となりました。1927年にジュネーヴ海軍軍縮会議が開催されましたが、仏・伊が参加を拒否し、英・米が対立したために合意には至りませんでした。世界恐慌後の1930年、改めてロンドン海軍軍縮会議が開催され、一定の成果を収めますが、ファシズム国家の急速な勢力拡大という新たな状況が現れ、有名無実化していくことになります。

1928年8月27日には、パリで不戦条約がイギリス、フランス、アメリカ、日本など15か国で調印され、国際連盟規約、ロカルノ条約と共に国際社会における集団安全保障体制を築き上げられることになります(最終的には63か国が調印)。「不戦条約」というと国際紛争を戦争で解決しない、平和的な素晴らしい条約のような気がしますが、この国際紛争の侵略戦争は、否定され放棄すべきとされますが、自衛のための戦争は認められると解釈されることになります。しかし当条約では侵略についての定義はなく、さらにイギリス、アメリカは、国境の外であっても、自国の利益にかかわることで軍事力を行使しても、それは侵略ではないと主張します。アメリカは自国の勢力圏とみなす中南米に関しては、この条約が適用されないと宣言し、イギリスも数ある植民地に関しては態度を明らかにせず、始めからその有効性に疑問がありました。

1924年大統領選挙

1923年8月急死したウォーレン・ハーディングの後任は、副大統領だった同じ共和党のカルビン・クーリッジが引き継ぎます。第29代副大統領が第30代大統領となったのです。そしてクーリッジは翌1924年の大統領選でも勝利します。因みに彼の時代はアメリカ合衆国経済の好況が続いた20年代の頂点でした。クーリッジは、「アメリカ人の本業(ビジネス)はビジネスである」と宣言し、さらに「この国はビジネスの国であり、・・・ビジネスのための政府を求めている」として、連邦政府はビジネスのじゃまをしないこと、みずからその規模を縮小すること、公共支出を緊縮して民間企業を圧迫しないことに務めました。まさに「民間で出来ることは民間に」という姿勢でした。したがってその政策は、減税(しかも企業や高額所得者に対する所得税の減税)を進めることを主眼とし、それ以外は「何もしない大統領」と言われます。

因みに次回1928年大統領選では、同じく共和党のハーバート・フーヴァーが勝利し、第31代大統領となります。3代に渡って共和党政権が続くことになります。

1924年移民制限法

排外感情の高まりは、より厳格な移民制限を議会に求める圧力となりました。1921年5月、まず南・東欧移民の制限を骨子とする時限立法、「緊急割当移民法」が成立します。この法は、初めて「出身国別」に入国可能な移民数を割り当てる方式を採用し、暫定的な措置として、西半球以外の国からの移民に年間約35万7千人の上限を設けました。そしてその規定は、3年後の1924年さらに強化され、恒久法となりました。この法では、「西半球以外からの移民(実質的にはヨーロッパ移民)について、受け入れ総数を年間16万5000人とした上で、1890年を起点として、アメリカの出身国別人口を算定し、向こう3年間は、その2%を各国の移民受け入れ数として割り当てました。そこにはアメリカ人の血統を新移民到来以前、すなわち1890年以前に戻したいという固い立法意志があったのです。

この法では、優生学記録局が主導し、犯罪や依存といった「社会的堕落」がその人種的資質ゆえに、南・東欧移民に突出して多く見られるとし、民主的自治への「適正」を基準に、移民の人種的選別を行おうという、かつての1917年の識字テスト移民法を、「科学」という立場から裏書しようとするものでした。

さらに出身国別原則とは別に、「帰化不能外国人」条項なるものを設け、日本人を含むアジア人全般の入国を基本的に禁止したのです。1917年の法によって、ひとまず移民を禁ずる領域として指定された「アジア」は、今やアメリカへの同化能力を欠く「人種」として指定されたのです。因みにオーストラリア、ニュージーランド、カナダもアジアからの移民を厳しく制限或いは禁止しました。カナダでは、1923年の中国移民法により、アジアからの移民がほぼすべて禁止されていたのです。(写真右は1924年日本のアメリカ大使館に抗議するデモ)

この1924年の制限法で除外された移民がありました。それはメキシコ動乱によって急増したメキシコ移民です。メキシコからの移民は1910年に約22万人、17年の移民法の識字テストで対象外となったこともあり、1920年には65万人に増えています。彼らは、しばしば非白人集団とみなされ、その増加は貧困や犯罪のイメージと結びつき、社会問題化していました。しかし1924年の移民法の検討過程で、メキシコ人を大量に雇用していた南西部の農場経営者たちの圧力から、対象外となったのです。最終的な条文では、メキシコ人以外にカリブ海島嶼や南米からの人口移動も規制対象とはなりませんでした。第一次大戦後のアメリカは、まだ西半球を特別な政治空間と見る認識が維持されていたのです。

新しい時代 … 大戦後経済の繁栄と国力の上昇

1921年の末頃から22年にかけて、戦後不況は終焉し、一転、未曽有の大好況がアメリカに到来します。1922年以降合衆国は未曽有の経済繁栄を遂げます。36億ドルという世界一の債務国から一挙に29億ドルという世界一の債権国になったのです。要は金を海外に送って、自分たちの商品を買わせていたのです。金保有量は、戦前19億ドル弱でしたが戦後数年で46億ドルと全世界の半分近くを保有するようになります。

経済成長の規模はすさまじく、1928年までの7年間にGDPは40%拡大しました。特に製造業の伸びは顕著で、アメリカの総工業生産額は10年間に70%増加しました。まさに「繁栄の20年代」でした。また1920年代はローリング・トゥエンティーズ(Roaring Twenties)とも呼ばれます。ローリング(Roaring)とは、「やかましい」とか「けたたましい」と意味で、"Roaring Twenties"は、「喧騒の20年代」あるいは「狂騒の20年代」と訳されます。あるいは「ジャズ・エイジ(Jazz age)」とも言われますが、ジャズが盛んになるのはもうしばらく後のことですが、ジャズが開花したと意味では「ジャズ・エイジ」とも言えるでしょう。

さらにこの時代は、近代技術の発達とそれに伴う生産技術の向上によって「近代性」が大部分の人々にもたらされ、近代性に関連した目新しさと伝統からの脱却という一般的な感覚によって特徴づけられます。こういった社会的・文化的な一大ムーヴメントが、主要な大都市で始まり、第一次世界大戦の余波の中で広く欧州にまで広まっていくのです。

産業の近代化

自動車

第一次世界大戦前、自動車は贅沢品でした。先端を走っていたのは、フォード社でした。20年代半ばには、年間190万台のT型フォード車(写真右)が最先端の組み立てラインで製造されていました。このモデルは1908年10月から1927年5月まで継続的に生産され、フォードは1910年代半ばから1920年代前半にかけて自動車市場を独占していました。しかし1920年代半ばには、ゼネラル・モーターズなど競合他社がフォードの大量生産システムに追いつきはじめ、競争が激化します。1929年までに、米国では2,670万台(4人に1人が自動車を所有)の自動車が登録されていました。しかし自動車産業の隆盛は、それだけにはとどまらず、その影響は広範囲に及びます。鉄鋼生産やタイヤやガラスなどの自動車本体や部品の製造、燃料の精製、何百万台もの車やトラックの整備や修理を行う新しい産業が生まれました。また車やトラックには道路建設、新しい橋、定期的な高速道路のメンテナンスが必要であり、その多くはガソリン税を通じて地方政府や州政府によって資金提供されました。農業に従事する人々も、ピックアップ・トラックを使って人、物資、動物を運べるので、いち早く導入を行い、新車ディーラーは、自動車メーカーによってフランチャイズ化され、地元のビジネス・コミュニティの原動力となりました。また自動車の普及は、移動を賞賛する新しい心理をもたらし、ホテル・モーテル、ガソリン・スタンド、レストランが急増し、観光業は大幅に増加し、都市中心部以外の新築住宅などの産業が活性化したのです。

エネルギー・電力

エネルギー産業も急激なモータリゼーションに伴って、石油は増産を続け、29年の国内原油生産は戦前の4倍近い10億バレルに達します。

戦時中は減速していた電化は、この時期、産業と家庭で急速進んでいきます。発電方法も石炭火力から電力に切り替わり、ウェスティングハウス社のような全国規模の巨大電力会社が出現します。新しい発電所が建設されていき、アメリカの電力生産量は29年の段階で、ほぼヨーロッパ全体と同量の167億キロワットに到達するのです。

通信・電波

電話線も大陸中に張り巡らされ、都市部では近代的な下水道システムが普及し、多くの家庭に初めて屋内配管が設置されました。

最初のマス放送メディアであるラジオは、1920年ペンシルヴァニア州で始まった商業用ラジオ放送は、まもなく全米中に広がっていきます。ラジオ放送の受信装置は未だ々高価でしたが、その娯楽性は革命的でした。ラジオ広告はマス・マーケティングのプラットフォームとなりました。その経済的重要性は、この時代以来社会を支配する大衆文化につながっていきます。

都市化と市民生活

こうした中、アメリカでは急速に都市化が進みます。1920年の国勢調査で、人口2,500人以上の都市部、町、市に住むアメリカ人は、小さな町や田舎に住むアメリカ人の数を上回りました。そして多くの国民は、人口の約15%を占める大都市に魅了されるようになります。ニューヨーク市とシカゴ市は、超高層ビルの建設を競い合い、1929年にはニューヨークで、エンパイア・ステート・ビル(写真右)が着工されます。成長を続ける都市の製造業で仕事を見つけたいという関心が、田舎に住むアメリカ人の間で広まっていきます。

また生産技術の向上による大量生産は、これに対応する大衆消費社会を必要とします。既に20年代のアメリカでは、耐久消費財を安く消費者に供給する全国的な市場統合が進み、クレジット払いの商慣行も一般化していました。さらにチェーンストアや百貨店のような現代的な小売業態や新進の広告、PR産業の発展によって新しい消費習慣が定着していきました。1929年までに4人に1人が自動車を所有し、47%の家庭が持ち家に住んでいました。また同じ頃、商業化された娯楽文化の大衆的な消費も拡大し、全米の2万を超える映画館で、毎年1億人以上がハリウッド映画を楽しんだのです。

この大衆消費は、アメリカの国民形成にも影響を与えました。排外主義や人種隔離の蔓延にも拘らず、消費行動は、容易に人種・民族の障壁を越えていくのです。黒人文化の中心地であるニューヨーク市のハーレムの高級ジャズクラブの顧客の多くが白人中産階級で占められていました。同じく大都市の南・東欧系地区では、旧来のエスニック・ビジネスが全米的なチェーンストアの進出に圧迫され、若者はアメリカの大衆娯楽に魅了されていました。20年代の経済繁栄は、きわめて多様なアメリカの都市生活者にある種の共通体験を与えていたのです。

文化&スポーツ

映画

映画鑑賞は、安価で手軽にできる新しい娯楽形態として人気を集め、ブームとなります。人々はダウンタウンの新しい映画館や近所の劇場に殺到しました。この映画人気により、ミンストレル・ショウのような古いボードビル演劇の人気は目に見えて下火となります。しかしトーキー以前である1910年代は、多くのボードビルのパフォーマーやその他の演劇関係者が、映画業界に採用されていましたが、1920年代末音声を伴う「トーキー」映画が普及すると、仕事を失うパフォーマーが続出します。

最初の音声付きの短編映画の公開は1923年のことでしたが、1926年には長編映画『ドン・ファン』が公開されます。しかしこの映画は、最初の長編映画でしたが、セリフはありませんでした。全篇トーキーというわけではありませんでしたが、1927年ブラック・フェイスで有名になったボードビリアン、アル・ジョルソンが主演したトーキー映画『ジャズ・シンガー』が公開され、大ヒットします。そして翌1928年全編トーキーのみの長編映画『ニューヨークの灯』(ワーナー・ブラザース)が公開されます。

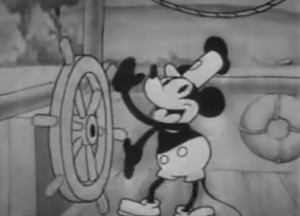

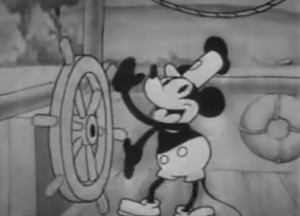

さらにその数ヵ月後には、ウォルト・ディズニーによる初の音声付き短編アニメ映画『蒸気船ウィリー』(1928年)が公開されます。これは商業的に成功した初の短編アニメ映画であり、ミッキー・マウスというキャラクターのデビュー作となります。

スポーツ

「喧騒の20年代」の20年代は、現代にも通じるスポーツの飛躍の10年でした。国中から人々が集まり、競技場・スタジアムでトップアスリートたちが競い合うのを観戦する時代が始まったのです。また高校生や中学生達にもこれまでできなかったスポーツをする機会が与えられ、ゴルフなどこれまで中流階級にはできなかったいくつかのスポーツがようやく楽しめるようになりました。

「喧騒の20年代」の20年代は、現代にも通じるスポーツの飛躍の10年でした。国中から人々が集まり、競技場・スタジアムでトップアスリートたちが競い合うのを観戦する時代が始まったのです。また高校生や中学生達にもこれまでできなかったスポーツをする機会が与えられ、ゴルフなどこれまで中流階級にはできなかったいくつかのスポーツがようやく楽しめるようになりました。

<オリンピック> … 夏季大会は1896年ギリシャのアテネで始まります。20年代は1920年ベルギーのアントワープで第7回大会が開催され、1924年のパリ、1928年にはオランダのアムステルダムでオリンピックが開催されました。この年代から、IOC(International Olympic Committee:国際オリンピック委員会)の役員らは地域を視察し、各国が国内オリンピック委員会を設立し、将来の競技大会に備えるのを支援するようになりました。

<野球> … 野球だけではなく、1920年代の最も人気のあるアメリカ人アスリートは、野球選手のベーブ・ルース(写真右)でした。彼は1927年に年間60本のホームランを打ち、1シーズンのホームラン新記録を樹立し、ファンを熱狂させました。ルースは、もう一人のスター、ルー・ゲーリッグとともに、ニューヨーク・ヤンキース黄金時代を築きました。

<ボクシング> … 1920年代最も人気の高いボクサーだったのは、1919年ヘヴィー級チャンピョンとなったジャック・デンプシー(Jack Dempsey)でした。彼は1926年まで7年間ヘヴィー級チャンピョンを維持します。

<テニス> … テニス界では、何といっても1920年から1930年の間にグランド・スラムで10回の優勝を果たした、ビル・チルデンが群を抜いた存在感を示しています。チルデンは日本人プレイヤー、熊谷一弥、清水善造との戦いで日本で有名ですね。

建築・アート

この時代を象徴するデザインと建築のスタイルは、「アール・デコ」(仏:Art Deco)と呼ばれます。線や記号、幾何学的な模様やパターンで構成されたデザインが特徴で、それまでのデザインに凝りすぎて大量生産には向かなかった「アール・ヌーボー」に代わって、工業的で合理性を求めフランスで発祥し、1920年代半ばにかけて西ヨーロッパと北アメリカに広まりました。アメリカでは、このスタイルを特徴とする最も注目すべき建物が建設されました。クライスラー・ビル(写真左)です。アール・デコのデザイナーたちは、自然からインスピレーションを得ることが多かったと言われます。当初は曲線的な線でしたが、後に直線的なデザインが人気になっていきます。

先に挙げたエンパイア・ステート・ビルとクライスラー・ビルなど高層ビルによって、いわゆる「摩天楼」が作られていくことになりますが、そのベースには新しい建築技術や19世紀末に開発された電動式エレヴェーターの技術がありました。

芸術

1920年代ヨーロッパでは、シュルレアリスムとダダイズムの時代と言われます。「シュールレアリスム(surrealism)」とは、20世紀初頭にフランスで生まれた芸術運動で、この運動は、夢や無意識の世界を表現することを目指し、現実と非現実の境界を曖昧にする特徴があります。同じく1910年代にヨーロッパで起こった「ダダイズム(Dadaisme)」 は、第一次世界大戦に対する抵抗やそれによってもたらされたニヒリズムを根底に持っており、既成の秩序や常識に対する、否定、攻撃、破壊といった思想を大きな特徴とします。簡単にまとめると、「現実を否定」するダダイズムに対し、シュールレアリスムは「現実を超える」ものと言えますが、お互い影響を及ぼしながら、絵画だけでなく、彫刻、映画、文学など、多岐にわたる芸術分野に影響を与えました。しかし1920年代の北米の絵画は、ヨーロッパとは異なる方向に発展します。「ダダはニューヨークでは生きられない」と言われました。

文学

「喧騒の20年代」の20年代は、文学的創造性が盛んに発揮された時代で、この時期には著名な作家の作品が数多く発表されました。中でも「ロスト・ジェネレーション」(Lost Generation=失われた世代)と呼ばれる作家たちが注目を集めました。彼らは第一次世界大戦後に世界に幻滅し、冷笑的になった若者たちで、代表的な作家には、アーネスト・ヘミングウェイ、F・スコット・フィッツジェラルド、ガートルード・スタインなどが挙げられます。「ロスト・ジェネレーション」という言葉は、1920年当時パリに住んでいたヘミングウェイにガートルード・スタインが投げかけた言葉に因んでいます。

主なものを挙げてみましょう。

1922年T・S・エリオットは、全5部からなる長編詩『荒地』を発表します。この作品は、モダニズムの重要な作品とみなされ、その実験性は20世紀の詩の発展に大きな影響を与えました。

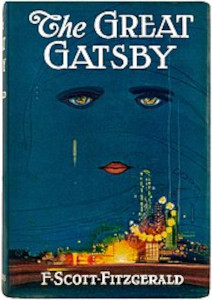

F・スコット・フィッツジェラルドは、1920年第一次世界大戦後のプリンストン大学を舞台に、若者の生活を描いた『楽園のこちら側』を発表します。しかしフィッツジェラルドで重要なのは、1925年に発表された、『グレート・ギャツビー』(写真右)でしょう。この作品は、1922年のニューヨーク市近郊を舞台としており、アメリカ文学における「ジャズ時代」の象徴的な作品としてよく取り上げられます。

1926年アーネスト・ヘミングウェイは『日はまた昇る』を発表、1920年代のヨーロッパに移住したアメリカ人の若者たちの生活を描きました。この作品も後に映画化されました。

1928年イギリスのD・H・ロレンスの小説『チャタレイ夫人の恋人』は、性に関する露骨な描写のため、当時はスキャンダルとなりました。

1928年ドイツの作家、エーリヒ・マリア・レマルクの『西部戦線異状なし』は、第一次世界大戦の敗戦国ドイツの兵士が抱いた戦場の恐怖や愛国心など前線の実相が活写されています。1930年アメリカで映画化され、アカデミー作品賞・監督賞を受賞しました。

1920年代には、パルプ雑誌の人気も高まっていました。安価なパルプ紙に印刷されていたこれらの雑誌は、大衆に手頃な価格の娯楽を提供し、10年間で急速に最も人気のあるメディアの1つとなります。特に1929年ダシール・ハメットが「ブラック・マスク」誌に、『マルタの鷹』を発表。私立探偵サム・スペードを主人公とするこの長編小説は、後のハードボイルド作品の先駆けとして、大きな影響を与えます。

ハーレム・ルネッサンス

第一次世界大戦の戦中・戦後、ニューヨークのハーレムには、多くの黒人が希望に燃えて集まり、黒人兵も帰還してきます。彼らが持ち込んだ南部農村やカリブ海域の匂いのするエネルギッシュな大衆文化と北部黒人中産階級の伝統的な洗練された黒人文化がハーレムで化学反応を起こし、1920年代に「ハーレム・ルネッサンス」と呼ばれる文化運動が起こります。

NAACPの機関誌「クライシス」などの黒人雑誌は、黒人作家の短編小説、詩、エッセイを毎回掲載し、すぐれた作品には賞金を出してこの運動を支えました。黒人作家の多くは、誇りある黒人の生々しい姿を描き、黒人のステレオ・タイプに挑戦しました。当時はすでに英語で文学作品を書く能力を身につけた黒人も多く育っており、彼らが置かれた厳しい現実を目の当たりにしており、アメリカの社会問題をより鋭く感じ取っていたのです。アレイン・ロック、クロウド・マッケイ、ラングストン・ヒューズ(写真左)、ゾラ・ニール・ハーストンなどアメリカ文学の代表的作家がこの時代輩出されました。さらに主流出版社も白人読者を対象に黒人作家の作品を出版するようになり、黒人文学者は、白人世界に黒人の心を伝える手段を手にしたと言えます。

しかし、より多くの白人を黒人街に足を向けさせたのは黒人音楽でした。黒人音楽の発展と与えた影響については次章で触れます。1921年、ハーレムで、黒人が所有し、運営した初めてのレーベル「ブラック・スワン・レコーズ」(Black Swan Records)が設立されたことは重要です。最盛期には、月に10枚の新譜レコードを発売していましたが、経営難から1923年に破産、1924年パラマウント・レコードが買収しますが、まもなく同レーベルを廃止します。しかし1990年代に復活しています。また1921年には、黒人のみによるミュージカルも行われるようになりました。

1923年黒人のみによるハーレム・ルネッサンス・バスケットボール・クラブが設立され、1930年代には世界最高のバスケットボール・チームとして知られるようになりました。

音楽とダンス

「ジャズ・エイジ(Jazz age)」とも言われる20年代は、全米中の都市に広がっていく時代と言えます。1917年に初めてジャズを録音したO.D.J.B.は白人のディキシーランド・ジャズのバンドでした。そしてついに1920年色々な障害を乗り越えてメイミー・スミスが黒人として初めてブルース、「クレイジー・ブルース」をレコーディングし、発売します。このレコードは、1年間で100万枚をセールスする大ヒットとなります。そして1923年はジャズのレコーディング爆発の年で数多くの重要なレコーディングが行われるのです。ジェリー・ロール・モートン、ジョー・「キング」・オリバー、ルイ・アームストロングなどがこの年に初レコーディングを行っています。その他にも20年代には、デューク・エリントン、シドニー・ベシェ、ジェイムズ・P・ジョンソン、フレッチャー・ヘンダーソン等、ブルースにおいても先のメイミー・スミスの他にマ・レイニー、ベッシー・スミス達がレコーディング・デビューを行います。最大の重要人物はサッチモことルイ・アームストロング(写真右は1927年のルイ)で、彼の演奏は、後のジャズの方向性を決定づけたと言われます。

白人プレイヤーとしては、ビックス・バイダーベック、フランキー・トランバウアーなどが優れた演奏を記録していますが、白人たちに人気があったのはポール・ホワイトマン楽団やその楽団出身の歌手ビング・クロスビー達でした。また後に「スイング王」と呼ばれるベニー・グッドマンらもこの時代にデビューしています。詳しくは、本篇をご覧ください。

「僕の作ったジャズ・ヒストーリー … 原初のジャズ 2」

「僕の作ったジャズ・ヒストーリー … 初期のジャズ 1‐1923年」

「僕の作ったジャズ・ヒストーリー … 初期のジャズ 2‐1924年」

「僕の作ったジャズ・ヒストーリー … 初期のジャズ 3‐1925年」

「僕の作ったジャズ・ヒストーリー … 初期のジャズ 4‐1926年」

「僕の作ったジャズ・ヒストーリー … 初期のジャズ 5‐1927年」

「僕の作ったジャズ・ヒストーリー … 初期のジャズ 6‐1928年」

「僕の作ったジャズ・ヒストーリー … 初期のジャズ 7‐1929年」

「僕の作ったジャズ・ヒストーリー … 初期のジャズ 8‐1930年」

ジャズは元々ダンスと不可分の関係にありましたが、ジャズを含めた「踊れる」音楽が人気となっていきます。1920年代後半までには、ダンス ミュージックがあらゆるポピュラー ミュージックの主流となりました。ダンス・ブームはポピュラー音楽に大きな影響を与えます。当時のSP盤を見ると、フォックストロット、タンゴ、ワルツなど楽曲に相応しいダンスが記載されています。これらのレコードは大量に作られ販売されました。そしてクラシック曲、オペレッタ、フォーク ミュージックなども、ダンスに対する大衆の熱狂を満たすために、人気のダンス・メロディーに作り変えられました。例えば、1929年のミュージカル・オペレッタ「The Rogue Song」の曲の多くは、ダンス ミュージックとして再編曲されてリリースされ、1929年にはダンス・クラブで人気のヒット曲となりました。

ダンスの流行に伴って、ボールルーム(Ballroom)も隆盛を迎えます。1920年代を通じて最も人気のあったダンスは、先のフォックストロットなどでしたが、1920年代初頭、様々な風変わりな斬新なダンスが開発されました。その最初のものがブレイクアウェイ(Break-A-Way)とチャールストン(Charleston 写真左)でした。どちらも、広く人気のあったブルースを含む黒人の音楽スタイルとビートに基づいたものです。特にチャールストンは、1922年のブロードウェイの2つのショーで取り上げられてから人気が爆発しました。またアポロ・シアターで始まったブラックボトム(Black bottom)は、1926年から1927年にかけてダンスホールを席巻し、チャールストンを上回る人気を博しました。続いて1927年頃には、ブレイクアウェイとチャールストンをベースにタップの要素を取り入れたリンディホップ(Lindy hop)が社交ダンスの主流となっていきます。1927年大西洋単独無着陸横断に初めて成功したリンドバーグの名に由来したこのダンスは、ニューヨークのサヴォイ・ボールルームで開発され、後に様々なスウィング・ダンスへと変化していきます。アメリカとヨーロッパの白人のダンスの主流は、フォックストロット、ワルツ、タンゴでしたが、中にはチャールストンなどを取り入れて踊る人々も見られました。

ダンスの大流行で、全米各地のボールルームやダンス・クラブがダンス・コンテストを主催するようになります。ダンサーたちは新しい動きを考案し、試し、競い合いました。プロたちはタップ・ダンスや当時の他のダンスの技術を、全米の舞台で磨き始めました。トーキー(音声付き映画)の登場で、ミュージカル映画が大流行し、大きな収入源となります。その代表例がミュージカル『ゴールド・ディガーズ・オブ・ブロードウェイ』で、同10年間で最も興行収入の高い映画となりました。またニューヨークのハーレムはダンススタイルの発展に重要な役割を果たしました。多くの娯楽施設があらゆる人種の人々を引き付けました。コットン・クラブは黒人のパフォーマーをフィーチャーしながら、白人が主な顧客であり、一方サヴォイ・ボールルームは主に黒人の顧客を相手にしていました。

20年代はこのほかにも、ジミー・ロジャースやカーター・ファミリーなどに代表されるカントリー・ミュージックやブルー・グラスといったアメリカ独自の音楽が広まった時代でもありました。これらには1925年に開発された、録音技術における大きな進歩の一つである電気録音が可能になり、レコードの音質が飛躍的に向上したことも寄与していると思われます。

その他の話題

飛行機の時代

1927年5月20日から21日にかけてチャールズ・リンドバーグは、ニューヨーク州のルーズベルト飛行場(ナッソー郡、ロングアイランド)を飛び立ち、33時間半後フランスのパリ・ル・ブルジェ空港に着陸しました。史上初の大西洋単独無着陸で横断飛行を成し遂げたのです。彼の飛行機「スピリット・オブ・セントルイス」号は、航空技師の ドナルド・A・ホールが設計した特注の単発単座単葉機でした。フランス大統領は、この偉業をたたえ、リンドバーグにレジオンドヌール勲章を授与しました。米国への帰国は、軍艦と航空機の艦隊に護衛されてワシントンD.C.に到着し、時のカルビン・クーリッジ大統領から殊勲飛行十字章を授与されたのです。

日本でつとに有名なのは、リンドバーグがパリ上空で「翼よ、あれがパリの灯だ!」と叫んだとされることですが、この台詞は後世の脚色であり、リンドバーグはその時自分がパリに着いたことも分らなかったといいます。実際に発した最初の言葉としては、「誰か英語を話せる人はいませんか?」と尋ねたという説と、「トイレはどこですか?」であるという説の2つがあるそうですが、いずれにせよ、「翼よ、あれがパリの灯だ!」という言葉は自伝 "The Spirit of St. Louis"の和訳邦題であり、日本では広く知られていますが、英語圏ではこれに対応するよく知られた台詞は存在しないそうです。

話は逸れますが、リンドバーグは日本では知名度抜群で好感を持って受け入れられている感じがします。それは世界初の大西洋単独無着陸横断飛行という偉業を成し遂げた人物がパン・アメリカン航空の依頼により1931年夫婦で、太平洋を渡って飛来したことや、1970年大阪で開かれた万博にも訪れ、当時10歳だった現天皇とも交流を持ったことが原因と思われます。

医学の進歩1 ペニシリンの発見

第一次世界大戦にイギリス軍の軍医として従軍していたスコットランドの細菌学者アレクサンダー・フレミング(Alexander Fleming)は、戦傷兵が罹患する感染症を経験し、大戦が終わるとロンドン大学セント・メリーズ病院に戻り、感染症治療を改善する薬剤の探索に情熱を傾け始めました。そして偶然の結果ではありますが、1928年多くの病原菌を殺す物質を発見します。翌1929年彼はそれを「ペニシリン」と名付け、発表しますが、当初はほとんど無視されたといいます。しかし1930年、シェフィールド王立病院の病理学者セシル・ジョージ・ペインは、乳児の淋菌感染症である新生児眼炎に着目し、1930年11月25日にペニシリンによる初の治癒を成し遂げます。このことにより、ペニシリンは1930年代に様々な細菌学者たちが研究を進めることにより、重要な抗生物質となっていくのです。

医学の進歩2 精神分析学の創設

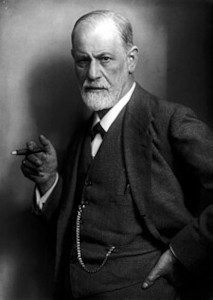

19世紀後半のヨーロッパでは、ヒステリーをはじめとする神経症は、精神科ではなく神経科の診断領域でした。当時この分野の研究有名だった神経学者、パリのサルペトリエール病院のであるジャン=マルタン・シャルコーのもとにオーストリアから留学して来ていたのが、後に精神分析学を創設するジークムント・フロイト(Sigmund Freud 写真左)でした。フロイトは1886年にウィーンに戻り、無意識の精神状態とその抑圧、幼児期の性、夢やヒステリー症状の象徴的な意味など、理論的概念を発展させ、隠された無意識の願望を明らかにする方法まで、自由連想法や夢の解釈などの調査技術を用いて研究を行い、精神分析学という分野を確立します。しかしこの「心」を扱うという学問は、なかなか理解が得られず、苦心を重ねます。また母国は大戦の敗戦国となり、困窮に喘ぐことにもなります。しかしフロイトは、寒さと飢えにもかかわらず患者の治療と草稿を書き、彼の学説に興味を抱いた海外の研究者や文化人達との議論を書簡で続けていました。彼と書簡をやり取りした著名文化人としては、フランスのロマン・ロランやアインシュタインなどが有名です。彼の海外でも評価の高さを知り、ついに1931年ウィーン医師協会がフロイトを名誉会員に指名し、彼の名誉は確立します。

新しい潮流 … フェミニズム

第一次世界大戦中、男性が徴兵されることにより、働き手が減少し、女性が化学、自動車、鉄鋼製造などのかつては女性には不向きとされていた産業に一時的に従事するようになりました。また、黒人女性たちも、工場労働から締め出されていましたが、徴兵により大幅に失われた労働力の代わりを務め、低賃金ではあったけれども、重労働に従事することで、産業界での居場所を見つけ始めました。しかし彼女たちの工場での労働は一時的なものにすぎず、ほとんどの黒人女性も戦後、工場から追い出されました。1920年には、黒人女性労働者の75%が、農業、家事、洗濯となりました。

女性の参政権獲得

1920年8月アメリカ合衆国において、憲法修正第19条が批准され、同年11月の議会選挙では、初めて全州で女性が、選挙に投票することができるようになりました。アメリカのフェミニストたちが待ち望んでいた政治的平等を獲得したのです。この選挙の結果、3名の女性下院議員が誕生し、上院でも、1名(レベッカフェントン)が当選します。そして20年代末までには、女性の下院議員は9名に達しました。しかしこのことにより、1920年代の「新しい」女性と前の世代の間に、世代間ギャップが形成され始めるのです。第19次修正条項以前は、フェミニストたちは一般的に、女性はキャリアと家庭の両方をうまく両立することはできないと考えていました。どちらか一方を達成するともう一方の達成を妨げると信じていたのです。つまり次なる目標を、男女の完全平等化とするかより実質的な母性保護を目指すかという路線をめぐる論争が起こるのです。

全米女性党(NWP)では、1922年頃までには平等権主張派が大勢を占め、「男女の平等は合衆国とその統治下にあるすべての地域で否定され、もしくは削減されない」という、憲法の男女平等権修正条項(ERA)を政治アジャンダに掲げました。他方女性有権者連盟(LWV)は、母子年金や出産支援等を求める母性主義を前面に出していきます。また全国消費者連盟や連邦女性局等もERA反対の態度を鮮明にします。憲法に男女の完全な平等を書き込むことは、女性労働者やシングル・マザーを保護するあらゆる法や制度を無効にしてしまうと考えたのです。このような状況の中で、1923年ERAが初めて連邦議会に提案されますが、それ以上は進展せず廃案となってしまいます。

1920年代に、目に見える成果を上げたのは、母性保護の運動でした。彼女たちは、40州で母子年金を制度化させ、全国政治でも21年シェパード=タウナー出産・新生児保護法で母子保健福祉事業への大規模な政府助成を実現します。さらに訪問看護師を派遣し、あるいは助産師の質を高めるべく免許制を導入するなど、出産に際しての母親と乳幼児のケアを進めたのでした。シェパード=タウナー出産・新生児保護法は、1929年に打ち切られますが、これらの事業に連邦政府がほとんど初めて具体的な社会福祉に資金を投入した意義は大きいと言えるでしょう。これは来るべきニュー・ディール期の社会保障制度に先鞭をつけたもので、20年代に集団としての女性はアメリカを変える力強い存在となりつつあったのです。

ファッション

1920年代は社会が大きく動いた時代でした。第一次世界大戦が終わると、抑制が薄れ、若者が新しい経験と古い統制からの自由を求めるようになり、社会は変化しました。若者が「何でもあり」(Anything goes)というスローガンを掲げて、自分たちのサブ・カルチャーをコントロールするようになります。ダンスを踊り、酒を嗜み、喫煙する「フラッパー」と呼ばれる新しい女性が誕生しました。この新しい女性は髪を切り、化粧をし、パーティに出かけました。彼女達はスリルを求める陽気さを持ち、リスクを冒すことも厭いませんでした。独身女性には、オフィスや学校での新しいキャリアが開かれ、より自立できる給料が支払われました。自由と独立を求める女性たちとともに、ファッションも変化しました。戦後のファッションにおける最も劇的な変化の1つは、女性のシルエットです。ドレスの長さは床まで届くものから足首と膝までの長さに短くなり、より大胆で魅惑的で若さを強調するスタイルとなりました。コルセットは過去のものとなり、衣服はよりゆったりとしていて、より自然なラインが好まれるようになりました。これまでの砂時計型の体型はもはや人気がなく、よりスリムで少年のような体型が魅力的だと考えられるようになったのです。

男性

ホワイトカラーの男性にとって、ビジネススーツは日常の服装でした。ストライプ、チェック、または格子柄のスーツは、色も冬にはダークグレー、ブルー、ブラウン、夏にはアイボリー、ホワイト、タン、パステルカラーが主流でした。シャツは白で、ネクタイは必須でした。

女性 … フラッパーの登場

既成概念にとらわれずより自由を求める中流階級の女性たちは、そのライフスタイルと合わせるようにファッションも変化します。コルセットを脱ぎ捨て、脚と腕を露出するセクシーな膝丈のドレスを身に着けるようになります。こうした新しい女性たちは、上の世代から「フラッパー」(Flapper)と呼ばれるようになります。膝丈の短いスカートをはき、髪型は顎までのボブで、ボーイッシュな印象を与える一方、1920年代まで売春との関連から、アメリカ社会では一般的に受け入れられていなかった化粧品も非常に人気となりました。写真左は「フラッパー女優」と言われるルイーズ・ブルックス。

禁酒法

さて、この時代の重要な事項として、ボルステッド法(Volstead act正式名:国家禁酒法 National prohibition act)が1919年1月16日に3/4の州が批准し憲法の修正条項が成立し、翌年1月16日に施行されたことが挙げられます。

いわゆる「禁酒法」ですが、下院司法委員長アンドリュー・ボルステッドに因んで「ボルステッド法」と呼ばれています。ノンベェの僕には「天下の悪法」と思えますが、KKKなどは、「高貴な実験(The Noble Experiment)」といって支持したそうです。

どうしてこのような法が成立したのでしょうか?19世紀後半から20世紀初頭にかけて起こった、革新主義運動により、北アメリカの多くの地域社会で、徐々に悪徳行為、特にギャンブル、アルコール、麻薬に対する規制を強化するようになりました。その中でアルコールに関するこの法律は、特にプロテスタントの福音派教会と酒場反対連盟によって推進され、酩酊、軽犯罪、家庭内暴力、酒場政治の腐敗を減らすことが目的で考えられたと言います。

この法律の成立により、酒の製造・販売は出来なくなります。ではアメリカ国民は皆断酒したかというとそういうわけにはいかなかったようで、違法な酒の流通および無許可での製造・販売が激増するのです。

そこで力を発揮したのが、「マフィア」などの非合法組織です。1920年まではマフィアの主な活動は、賭博と窃盗に限られていましたが、禁酒法時代に入ると、無許可で酒を製造販売することで繁栄し出すのです。

「大恐慌」以後の30年代に入ってから、映画やテレビドラマでも有名なシカゴのアル・カポネを代表とするギャングと「アンタッチャブル」との凄絶な戦い、ニュー・ヨーク・マフィアの血で血を洗う抗争が本格化していきます。

また禁酒法を実施するための費用も重大な問題となっていきます。本来アルコールの税金で毎年5億ドルの税収がなくなり、アメリカ合衆国連邦政府の財源はかなり苦しくなるのです。その上1929年世界恐慌が起こると特に都市部において、次第に不興を買うようになります。こうして、禁酒法に対する反感が大都市でも次第に高まり、撤廃を望む意見が出るようになります。

新しい黒人運動

ガーヴェイ運動

大戦後の大都市における黒人にたいする人種差別による抗争の激化に、NULはもちろん、NAACPも全く対処することができませんでした。このような事情から大戦中から戦後にかけてガーヴェイ運動が多くの黒人の心をとらえていくのです。

この運動の指導者マーカス・ガーヴェイ(Marcus Garvey:1887~1940)は、1887年ジャマイカに生まれた黒人で肌の色の黒さに現れたその「純粋な黒人」ぶりは、彼の誇りでした。印刷工として働くうちに、ブッカー・T・ワシントンの著作に触れ、自ら黒人解放に身を捧げることを決意します。そして1914年ジャマイカで全黒人地位改善協会(UNIA)を設立しましたが、彼が本格的に活動を開始するのは、1916年アメリカに渡ってからのことでした。

彼はアメリカに渡る少し前にイギリスに渡り、そこでアフリカからやってきていた幾人かの黒人から、白人のアフリカ侵略の話をつぶさに聞き、白人の植民地主義と人種的抑圧に一層憎悪を抱くようになっていました。

ガーヴェイは、全黒人地位改善協会の本部をニュー・ヨークに置き、機関紙として「黒人世界(ニグロ・ワールド)」を発行します。彼の運動はたちまち多くの黒人たちの支持を集め、1919年までに国内各地に30の支部を持ち、「黒人世界」は一躍有名になります。会員数は1922年にアメリカだけで200万人、全世界で400万人を数えるに至ったと彼自身は述べていますが、デュボイスはじめガーヴェイ運動の批判者たちは、一様にそんな数字はとんでもない大ボラだと決めつけています。ウィリアム・ピッケンズはせいぜい100万人以下だと言い、この協会の公式会計報告から会員数を割り出したW・A・ドミンゴは1920年の会費納入会員数はわずかに1万7784人だと述べ、デュボイスもこの数字を支持していますが、いずれにしろガーヴェイ主義がごく短期間に驚くほど多くの黒人たちの心をとらえたことだけ間違いありません。そうした黒人のほとんどが、比較的新しく南部を離れて大都市にやってきた黒人たちだったということは、注意しておかなくてはならないでしょう。

では、ガーヴェイ運動の特徴とはどのようなものだったのでしょうか?本田創造氏はその著『アメリカ黒人の歴史』で、「一言でいえば、黒人の民族感情に触れる戦闘性と一種の敗北主義との同居である」と述べています。全黒人地位改善協会はその第1回大会で前文と54か条からなる権利宣言を採択しましたが、前文では、白人の国ヨーロッパ列強が、黒人の国アフリカを強奪し、黒人を隷属状態に陥れたばかりではなく、西インド諸島や新大陸にまでその爪先を伸ばしていったことに対して強い抗議が加えられるとともに、何よりもアメリカ黒人に対するリンチや人種的抑圧、その他さまざまな差別待遇に激しい非難の矢が向けられました。続いて、権利宣言の中では、これに反対する具体的項目が、税金の不払い、黒人差別法の無視、暴力に対しては「手段を選ばぬ」自己防衛といった具合にきわめて過激な形で列挙されているのです。しかし権利宣言のかなめは、なんと言っても、「アフリカをアフリカ人に返せ」という要求で、そこには次のように述べられています。「我々は、世界の黒人のためにアフリカの自由があることを信じる。ヨーロッパ人のためのヨーロッパ、アジア人のためのアジアという信条にのっとって、我々もまた、国内でも国外でも、アフリカ人のためのアフリカを要求する。」こうして、すべての黒人がアフリカの自由市民であり、民族自決権を持つべきであると強く主張されたのです。

ここから「アフリカへ帰れ」という、そのこと自体はさほど珍しくないスローガンが、彼特有の空想的着想のもとに大きく打ち出され、ガーヴェイ運動はもっぱらアフリカ復帰運動という形をとって展開されるようになります。彼は、街頭でも集会場でもあらゆる機会を利用して、黒人が少数民族である白人の国では、どうしても正義を獲得することはできない、だからアフリカへ帰り自分たちの国を建設しなければならないと強く訴えます。

ここから「アフリカへ帰れ」という、そのこと自体はさほど珍しくないスローガンが、彼特有の空想的着想のもとに大きく打ち出され、ガーヴェイ運動はもっぱらアフリカ復帰運動という形をとって展開されるようになります。彼は、街頭でも集会場でもあらゆる機会を利用して、黒人が少数民族である白人の国では、どうしても正義を獲得することはできない、だからアフリカへ帰り自分たちの国を建設しなければならないと強く訴えます。

1921年ニュー・ヨークで開かれた第2回大会では合衆国内はもとより、西インド諸島、南アメリカ、アフリカからも多くの黒人が集まり、その数は2万5000人に上ったと言われます。この大会でガーヴェイは「アフリカ帝国」の樹立を宣言し、自らがその臨時大統領に就任します。そしていつの日かアフリカから白人侵略者を追い出すために「アフリカ旅団」を編成するのです。黒・赤・緑の3色からなる国旗が制定され、黒色は人種、赤色は血、緑は希望を象徴するとされます。彼は紫と金色の制服に身を包み、頭には鳥毛のついた帽子をかぶりました。そして「アフリカ自動車部隊」や「黒鷲飛行隊」と呼ばれた隊員たちは、国旗と同様黒、赤、緑の3色の征服で身を固めました。彼らはこうしたいでたちでしばしばニュー・ヨークその他の都市をラッパを吹き太鼓を打ち鳴らしながら示威行進を行ったのです。

そしてガーヴェィは、これらの軍隊をアフリカへ送るためにはどうしても船がいることを痛感し、黒星汽船会社を設立して船を入手しようとしました。この事業が直接的に彼の運動を挫折に導くことになります。会社は株の売買や募金などで200万ドルの金を作り、ようやく船(写真右)を手に入れ少しばかり航海もしましたが、結局事業不振のため、たちまち会社は倒産してしまいます。その上募金に絡む詐欺罪でガーヴェイは1925年~5年間アトランタの監獄へ収監されることになるのです。実際には2年間の服役で出所しますが、出所してきたときには「アフリカ帝国」もその軍隊もかつての栄光は失われ、崩壊の危機に瀕していたのです。そして運動は内部分裂し、第49州運動やエチオピア平和運動などの小グループに分解していきます。ガーヴェイ自身は西インド諸島やロンドンで再起をはかりますが、どれもうまくいかず1940年寂しくこの世を去ります。

本田氏は『アメリカ黒人の歴史』で次のようにまとめます。「黒星汽船会社は、崇高な彼の夢を実現するための手段であったはずですが、「事業」というものにいったん手を染めた途端彼の戦闘性は影を潜め、急激に色あせていったと言います。ガーヴェィの思想や行動には矛盾が多いばかりではなく、その極端さに当惑させられるものも多いが、それは彼の個性に原因があるものでそういったものを取り除くとコアには「素朴で自然な黒人民族主義」が脈々と波打ってる。」

本田氏は『アメリカ黒人の歴史』で次のようにまとめます。「黒星汽船会社は、崇高な彼の夢を実現するための手段であったはずですが、「事業」というものにいったん手を染めた途端彼の戦闘性は影を潜め、急激に色あせていったと言います。ガーヴェィの思想や行動には矛盾が多いばかりではなく、その極端さに当惑させられるものも多いが、それは彼の個性に原因があるものでそういったものを取り除くとコアには「素朴で自然な黒人民族主義」が脈々と波打ってる。」

また上杉氏は、ガーヴェィ運動はほかの黒人運動指導者からデマゴーグ、つまりは偽物だと軽蔑されてきたこともあって、その歴史は十分に研究されてこなかったといいます。ところがその後黒人公民権運動に参加した人々の多くが、家族の中にガーヴェイ運動の関係者がいたことを明かしています。ローザ・パークス(バス・ボイコット事件)の母親がそうでしたし、マルコム・Xの父親もそのメンバーでした。

ジャズ関係でも次のような記述が目を引きます。

「おやじはNAACPのやり方よりは、マーカス・ガーヴェイの方が好きだった。1920年代の昔に、黒人を一致団結させたんだから、ガーヴェィの方が重要だと考えていた。」これはマイルス・ディヴィスの自叙伝(写真左)にある記述です。マイルスの父親は弁護士などをしている裕福な家庭でしたが、ガーヴェイ寄りの考えの持ち主だったことが分かります。一方母親の方はNAACP寄りで、二人の間では論争が絶えなかったようです。マイルスは1926年生まれで、上記は子供の頃の話なので1930年代のことだと思われます。

ガーヴェィ運動の組織は、公的には解体された後も長期にわたって密かに各地で会合を重ねていたことが分かっているそうです。ガーヴェィの黒人至上主義は、末期に入ると極端になり、黒人男性と白人女性の結婚に反対し、KKKの指導者クラークと会談を行い、人種分離で一致し、彼に資金援助の申し出を出るところまで行ってしまいます。さすがに多くの黒人が彼に反発し、また連邦捜査局(FBI)は、この時期を見計らって彼を詐欺罪で起訴し、国外追放としたのです。

ハイチ独立論

J.W.ジョンソン(James Weldon Johnson:写真右)は、1920年いまだアメリカ海兵隊による統治がイスパニョーラ島を調査し、「ハイチの民族自決」と題する報告書を発表します。この報告書で彼は、「ハイチ占領は、我々の息子たちが民主主義のために、異国の地で倒れ死んでいった時に行われていた。アメリカは全世界で軍国主義の暴政を倒すと誓っておきながら、ハイチの人々を、まさにその軍事支配に隷属させたのだ」」と述べます。さらに「アメリカの干渉は、無防備な3000人の現地人の虐殺を正当化するために、ハイチ人の<劣等性>、<後進性>、<野蛮性>を意図的に喧伝して行われた」と述べ、「遅れたハイチ人」は自ら自己統治を行うまでに成熟していないという主張は、民主主義を知らない黒人やアジア系の人々には、社会的平等を与える前に一定期間保護(=支配)し、教育が必要という人種差別と同じ論理であると批判します。

その後20年代、ジョンソンは、ハーレム・ルネッサンスの英雄の一人と目され、NAACPの代表幹事として辣腕をふるうことになります。NAACPは第一次大戦を機に、会員数9万人の大組織になりますが、ここに初めて黒人のトップをいただくことになります。

しかしガーヴェィ運動やデュボイスやジョンソンの活動は、20年代以降排外的で人種主義的な政治文化に対抗する潜在勢力となり、他の黒人運動の組織を刺激し、NAACPは人種差別に反対する裁判闘争などでいくつかの成果を上げて行きますし、NULも地道な調査活動などによって組織を維持していくのです。

新しい時代

1920年代のアメリカは、好調な経済に支えられ、まさに「ローリング・トゥエンティーズ」を現出します。しかしこの景気は、単に大統領の政治標語『いつもに戻ろう』がイメージさせる自由放任経済や孤立主義への回帰によってもたらされたものではありません。確かに1920年代共和党政権の経済政策は、財界の意向を優先し、経営者の自由を擁護する傾向は強かったのかもしれませんが、それは個々の資本家に自由にやってよいというお墨付きを与えたわけではありませんでした。例えば商務省においては、半官半民の協業組織による意思決定と専門家エリート集団による政策運用を理想と考えていたというのです。政府が直接市場や労働関係を規制するのではなく、産業情報の集積や公開を通じ、民間の業界団体やシンクタンクによる「自治」を促すことで、経済の発展を技術的に支援したのです。このような「協同的国家」という考え方は、個人主義や機会均等といった理念と対立するものではなく、共存できると考えられました。

1920年代のアメリカは、好調な経済に支えられ、まさに「ローリング・トゥエンティーズ」を現出します。しかしこの景気は、単に大統領の政治標語『いつもに戻ろう』がイメージさせる自由放任経済や孤立主義への回帰によってもたらされたものではありません。確かに1920年代共和党政権の経済政策は、財界の意向を優先し、経営者の自由を擁護する傾向は強かったのかもしれませんが、それは個々の資本家に自由にやってよいというお墨付きを与えたわけではありませんでした。例えば商務省においては、半官半民の協業組織による意思決定と専門家エリート集団による政策運用を理想と考えていたというのです。政府が直接市場や労働関係を規制するのではなく、産業情報の集積や公開を通じ、民間の業界団体やシンクタンクによる「自治」を促すことで、経済の発展を技術的に支援したのです。このような「協同的国家」という考え方は、個人主義や機会均等といった理念と対立するものではなく、共存できると考えられました。

1920年代のアメリカでは、オープンショップ運動が盛んになる一方で、未組織の業界には従業員代表制という制度が生まれます。これは事実上の企業組合で、多くの南・東欧系の移民労働者も加入し、当該組合が主催する各種福祉事業の恩恵を受けることができました。福祉資本主義とも言われるようなこの制度は、広く従業員に職場の連帯と「アメリカ的生活水準」を保証した点で重要です。これは為政者たちが、第一次大戦時の動員政策から引き継がれた新たな統治法であり、この社会主義的とも思われる政府と財界との「協同的国家」政策は、好況期に突入した20年代中盤を境に、「新しい時代」というフレーズを誇らしげに用いるようになるのです。

この「戦時体制」から「新しい時代」へと続く展開は、アメリカニズムの基本的な人間観にも大きな影響を及ぼします。そしてこの時代に、「平均的アメリカ人」という概念が生まれ、広く普及していきます。「平均的アメリカ人」とはどういうものでしょうか?大雑把にまとめると、「大量消費に参加し、文化的に平準化され、中流意識を獲得した新しいアメリカ国民」ということができるでしょう。この規格化された中流像が提示され、広告技術で宣伝されると、人々は自ら進んでこれに接近していきました。

さらにこの消費者大衆の範型がアメリカという特殊な生活環境を離れて海を渡っていきます。非人格化された「平均的アメリカ人」は、世界を「同化」するモデルとなり、アメリカの大衆文化や大量消費の生活様式はかつてない規模で各国に浸透していきます。例えば1920年代のヨーロッパでは、チャールストン・ダンスが流行し、当時英国で上映された95%、フランスの70%はハリウッド映画でした。アメリカ人のヨーロッパ旅行者は、20年代末には25万人を超え、このヤンキー旅行者の姿を通して、ヨーロッパの人々は、アメリカの豊かで効率を重視した生活様式を知ることになります。そしてアメリカ発の新文化は、「何よりも技術的なものであり、物質主義と効率、巨大さ、機械化、標準化、自動化、大量生産、大量消費、大衆民主主義、テクノクラシー、統一性、現実性、改革主義、楽観主義、同時性、寛大さ、公開性に特徴があった。」(コネチカット大学歴史学教授フランク・コスティグリオラ氏)のです。そして「文化のアメリカ化は時代の風潮であり、世界各国がアメリカ的文化の影響で、相互につながるようになった。大衆文化の画一性を通して世界の平和が促進される」と考える人々も現れるのです。

さらにこの消費者大衆の範型がアメリカという特殊な生活環境を離れて海を渡っていきます。非人格化された「平均的アメリカ人」は、世界を「同化」するモデルとなり、アメリカの大衆文化や大量消費の生活様式はかつてない規模で各国に浸透していきます。例えば1920年代のヨーロッパでは、チャールストン・ダンスが流行し、当時英国で上映された95%、フランスの70%はハリウッド映画でした。アメリカ人のヨーロッパ旅行者は、20年代末には25万人を超え、このヤンキー旅行者の姿を通して、ヨーロッパの人々は、アメリカの豊かで効率を重視した生活様式を知ることになります。そしてアメリカ発の新文化は、「何よりも技術的なものであり、物質主義と効率、巨大さ、機械化、標準化、自動化、大量生産、大量消費、大衆民主主義、テクノクラシー、統一性、現実性、改革主義、楽観主義、同時性、寛大さ、公開性に特徴があった。」(コネチカット大学歴史学教授フランク・コスティグリオラ氏)のです。そして「文化のアメリカ化は時代の風潮であり、世界各国がアメリカ的文化の影響で、相互につながるようになった。大衆文化の画一性を通して世界の平和が促進される」と考える人々も現れるのです。

敗戦国ドイツも、1924年9月に実施に移されたドーズ案によって、25年から29年にかけては、かなりの経済的繁栄を見せるのです。そして様々に張り巡らされた平和・軍縮条約によって、世界は戦争のない平和な時代を迎えるかとも思われました。しかし実際は、ヴェルサイユ体制、ワシントン体制とも様々な問題点を抱えており、それらがある事件をきっかけに噴出し、これまでにないような大惨事となって表出するのです。そのある事件とは、1929年アメリカ・ニューヨークで起こります。

1929年10月24日木曜日、ニューヨークの株式取引所で株価が大暴落します。この事件は、アメリカだけに留まらず世界中を巻き込んでいきます。「世界大恐慌」の始まりです。この「事件」が第一次世界大戦後のヴェルサイユ体制を崩壊させ、さらには第二次世界大戦の要因の一つとなるのです。

このWebサイトについてのご意見、ご感想は、メールでお送りください。

お寄せいただいたご意見等は本文にて取り上げさせていただくことがあります。予めご了承ください。

ここから「アフリカへ帰れ」という、そのこと自体はさほど珍しくないスローガンが、彼特有の空想的着想のもとに大きく打ち出され、ガーヴェイ運動はもっぱらアフリカ復帰運動という形をとって展開されるようになります。彼は、街頭でも集会場でもあらゆる機会を利用して、黒人が少数民族である白人の国では、どうしても正義を獲得することはできない、だからアフリカへ帰り自分たちの国を建設しなければならないと強く訴えます。

ここから「アフリカへ帰れ」という、そのこと自体はさほど珍しくないスローガンが、彼特有の空想的着想のもとに大きく打ち出され、ガーヴェイ運動はもっぱらアフリカ復帰運動という形をとって展開されるようになります。彼は、街頭でも集会場でもあらゆる機会を利用して、黒人が少数民族である白人の国では、どうしても正義を獲得することはできない、だからアフリカへ帰り自分たちの国を建設しなければならないと強く訴えます。 本田氏は『アメリカ黒人の歴史』で次のようにまとめます。「黒星汽船会社は、崇高な彼の夢を実現するための手段であったはずですが、「事業」というものにいったん手を染めた途端彼の戦闘性は影を潜め、急激に色あせていったと言います。ガーヴェィの思想や行動には矛盾が多いばかりではなく、その極端さに当惑させられるものも多いが、それは彼の個性に原因があるものでそういったものを取り除くとコアには「素朴で自然な黒人民族主義」が脈々と波打ってる。」

本田氏は『アメリカ黒人の歴史』で次のようにまとめます。「黒星汽船会社は、崇高な彼の夢を実現するための手段であったはずですが、「事業」というものにいったん手を染めた途端彼の戦闘性は影を潜め、急激に色あせていったと言います。ガーヴェィの思想や行動には矛盾が多いばかりではなく、その極端さに当惑させられるものも多いが、それは彼の個性に原因があるものでそういったものを取り除くとコアには「素朴で自然な黒人民族主義」が脈々と波打ってる。」

全ての戦争責任はドイツにあるとし、その内容はドイツにとってかなり過酷なものになりました。

全ての戦争責任はドイツにあるとし、その内容はドイツにとってかなり過酷なものになりました。

ヴェルサイユ条約の重要な議決内容は、ドイツの戦争責任賠償でした。しかし戦争で打ちのめされたドイツはそのままでは到底その重い賠償義務を果たすことはできません。つまり敗戦により大打撃を受けたドイツにただ賠償責任を課しただけでは、戦勝国は何も受け取ることはできません。ドイツをある程度復興させ、賠償を支払うことができるようにすることも肝要なのです。

ヴェルサイユ条約の重要な議決内容は、ドイツの戦争責任賠償でした。しかし戦争で打ちのめされたドイツはそのままでは到底その重い賠償義務を果たすことはできません。つまり敗戦により大打撃を受けたドイツにただ賠償責任を課しただけでは、戦勝国は何も受け取ることはできません。ドイツをある程度復興させ、賠償を支払うことができるようにすることも肝要なのです。

実はワシントン会議は、中国にとっても非常に重要な国際会議でした。ワシントン会議の当時、中国には軍閥が牛耳る北京政府と孫文(写真右)が江南の勢力と合同して建てた広東軍政府とがあって激しく対立していました。しかし、国際的にはパリ講和会議で北京政府が中国代表として認められていたため、ワシントン会議にも北京政府が代表を送りました。しかし北京政府内部でも軍閥が激しく主導権争いをしている最中であり、当時は直隷派が権力を掌握していました。直隷派北京政府は外交総長顔恵慶を団長とする7人の代表団を送り、ヴェルサイユ条約の時に提出した要求を発展させた10項目を提出しました。しかし、北京政府の要求はほとんど成果を得られませんでした。

実はワシントン会議は、中国にとっても非常に重要な国際会議でした。ワシントン会議の当時、中国には軍閥が牛耳る北京政府と孫文(写真右)が江南の勢力と合同して建てた広東軍政府とがあって激しく対立していました。しかし、国際的にはパリ講和会議で北京政府が中国代表として認められていたため、ワシントン会議にも北京政府が代表を送りました。しかし北京政府内部でも軍閥が激しく主導権争いをしている最中であり、当時は直隷派が権力を掌握していました。直隷派北京政府は外交総長顔恵慶を団長とする7人の代表団を送り、ヴェルサイユ条約の時に提出した要求を発展させた10項目を提出しました。しかし、北京政府の要求はほとんど成果を得られませんでした。

「喧騒の20年代」の20年代は、現代にも通じるスポーツの飛躍の10年でした。国中から人々が集まり、競技場・スタジアムでトップアスリートたちが競い合うのを観戦する時代が始まったのです。また高校生や中学生達にもこれまでできなかったスポーツをする機会が与えられ、ゴルフなどこれまで中流階級にはできなかったいくつかのスポーツがようやく楽しめるようになりました。

「喧騒の20年代」の20年代は、現代にも通じるスポーツの飛躍の10年でした。国中から人々が集まり、競技場・スタジアムでトップアスリートたちが競い合うのを観戦する時代が始まったのです。また高校生や中学生達にもこれまでできなかったスポーツをする機会が与えられ、ゴルフなどこれまで中流階級にはできなかったいくつかのスポーツがようやく楽しめるようになりました。

1920年代のアメリカは、好調な経済に支えられ、まさに「ローリング・トゥエンティーズ」を現出します。しかしこの景気は、単に大統領の政治標語『いつもに戻ろう』がイメージさせる自由放任経済や孤立主義への回帰によってもたらされたものではありません。確かに1920年代共和党政権の経済政策は、財界の意向を優先し、経営者の自由を擁護する傾向は強かったのかもしれませんが、それは個々の資本家に自由にやってよいというお墨付きを与えたわけではありませんでした。例えば商務省においては、半官半民の協業組織による意思決定と専門家エリート集団による政策運用を理想と考えていたというのです。政府が直接市場や労働関係を規制するのではなく、産業情報の集積や公開を通じ、民間の業界団体やシンクタンクによる「自治」を促すことで、経済の発展を技術的に支援したのです。このような「協同的国家」という考え方は、個人主義や機会均等といった理念と対立するものではなく、共存できると考えられました。

1920年代のアメリカは、好調な経済に支えられ、まさに「ローリング・トゥエンティーズ」を現出します。しかしこの景気は、単に大統領の政治標語『いつもに戻ろう』がイメージさせる自由放任経済や孤立主義への回帰によってもたらされたものではありません。確かに1920年代共和党政権の経済政策は、財界の意向を優先し、経営者の自由を擁護する傾向は強かったのかもしれませんが、それは個々の資本家に自由にやってよいというお墨付きを与えたわけではありませんでした。例えば商務省においては、半官半民の協業組織による意思決定と専門家エリート集団による政策運用を理想と考えていたというのです。政府が直接市場や労働関係を規制するのではなく、産業情報の集積や公開を通じ、民間の業界団体やシンクタンクによる「自治」を促すことで、経済の発展を技術的に支援したのです。このような「協同的国家」という考え方は、個人主義や機会均等といった理念と対立するものではなく、共存できると考えられました。 さらにこの消費者大衆の範型がアメリカという特殊な生活環境を離れて海を渡っていきます。非人格化された「平均的アメリカ人」は、世界を「同化」するモデルとなり、アメリカの大衆文化や大量消費の生活様式はかつてない規模で各国に浸透していきます。例えば1920年代のヨーロッパでは、チャールストン・ダンスが流行し、当時英国で上映された95%、フランスの70%はハリウッド映画でした。アメリカ人のヨーロッパ旅行者は、20年代末には25万人を超え、このヤンキー旅行者の姿を通して、ヨーロッパの人々は、アメリカの豊かで効率を重視した生活様式を知ることになります。そしてアメリカ発の新文化は、「何よりも技術的なものであり、物質主義と効率、巨大さ、機械化、標準化、自動化、大量生産、大量消費、大衆民主主義、テクノクラシー、統一性、現実性、改革主義、楽観主義、同時性、寛大さ、公開性に特徴があった。」(コネチカット大学歴史学教授フランク・コスティグリオラ氏)のです。そして「文化のアメリカ化は時代の風潮であり、世界各国がアメリカ的文化の影響で、相互につながるようになった。大衆文化の画一性を通して世界の平和が促進される」と考える人々も現れるのです。

さらにこの消費者大衆の範型がアメリカという特殊な生活環境を離れて海を渡っていきます。非人格化された「平均的アメリカ人」は、世界を「同化」するモデルとなり、アメリカの大衆文化や大量消費の生活様式はかつてない規模で各国に浸透していきます。例えば1920年代のヨーロッパでは、チャールストン・ダンスが流行し、当時英国で上映された95%、フランスの70%はハリウッド映画でした。アメリカ人のヨーロッパ旅行者は、20年代末には25万人を超え、このヤンキー旅行者の姿を通して、ヨーロッパの人々は、アメリカの豊かで効率を重視した生活様式を知ることになります。そしてアメリカ発の新文化は、「何よりも技術的なものであり、物質主義と効率、巨大さ、機械化、標準化、自動化、大量生産、大量消費、大衆民主主義、テクノクラシー、統一性、現実性、改革主義、楽観主義、同時性、寛大さ、公開性に特徴があった。」(コネチカット大学歴史学教授フランク・コスティグリオラ氏)のです。そして「文化のアメリカ化は時代の風潮であり、世界各国がアメリカ的文化の影響で、相互につながるようになった。大衆文化の画一性を通して世界の平和が促進される」と考える人々も現れるのです。