ルイ・アームストロング 1929年

Louis Armstrong 1929

前年の1928年、世紀の大傑作をレコーディングしたルイ・アームストロングの翌1929年の録音を聴いていこう。

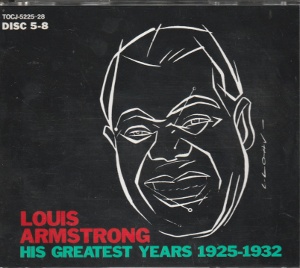

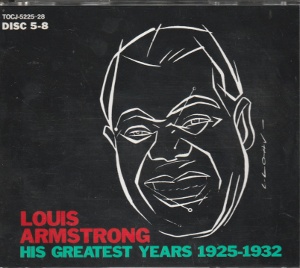

1928年の録音が世紀の傑作と言われるのは後年のことであり、ルイ自身この年もこれからも傑作を生みだしていこうと思っていたはずである。しかし何となく1928年でルイのキャリアには一区切りがついてしまったようなイメージがある。何故であろう?それは多分かつて東芝から出ていた『傑作集』が1928年までの収録となっていたからで、粟村師その他の批評家も、この傑作集はジャズ・ファンの必須保有アイテムに挙げているのだが、その後の録音についてはほとんど言及がないためであろう。そこでありがたいのは右の「The greatest years 1925-1932」で、この8枚組によって1932年までの代表作を聴いていくことができるのである。

音源は全て右の「黄金時代のルイ・アームストロング」(EMI TOCJ-5221-28)である。

<Date & Place> … 1929年3月5日 ニューヨークにて録音

<Personnel> … ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・オーケストラ(Louis Armstrong and his orchestra)

<Contents>

CD3-20.壺を叩いて(Knockin' a jug)

CDボックス解説の大和明氏は、この録音に関して次のように述べている。「29年2月から3月という短い期間だが、ルイは招かれてニューヨークに滞在した。そしてこの期間に4曲ほど録音が行われたという。残念ながらそのうちの1曲はオクラ入りとなってしまったが、そのうちの2曲はルイを歓迎するために当時ニューヨークのジャズ・シーンで活躍するミュージシャンが集められた。

白人トロンボーン奏者として名声を得つつあったジャック・ティーガーデンと初めて顔を合わせた記念すべき黒人と白人の混合セッションとなった。この時の共演がきっかけとなって、後年ルイは彼のオール・スターズにティーガーデンは招かれ、ジャズ史上有数の名コンビを謳われるようになった。

そして演奏曲目は、初共演ということでジャズ・マンの共通言語ともいえるブルースを演することになった。カイザー・マーシャルのドラムがアンバランスな状態で録音されたのは惜しいが、ティーガーデン、エディ・ラング、コールドウェル、サリヴァンとルイとの友好に満ちた名セッションとして有名である。」

割とあっさりとした叙述である。一方油井正一氏はその著『ジャズの歴史』の「白黒混成バンドの歴史」という項で、前回の2月8日のエディ・コンドンのセッションの次にこのセッションを取り上げ、次のようなエピソードを紹介している。

1929年2月8日、ニューヨークでエディ・コンドンが「白黒混成バンド」で、「ザッツ・ア・シリアス・シング」と「アイム・ゴナ・ストンプ・ミスター・ヘンリー・リー」の2曲をヴィクターに吹き込んだ。それからわずか25日後、ルイ・アームストロングがシカゴからニューヨークにやって来た記念パーティーの席で、エディ・コンドンが、コロンビアの首脳に『僕はヴィクターで、この間ミックスド・バンド(白黒混成バンド)を吹き込んだばかりだ。ヴィクターにできることが、オーケーにできないのか』とハッパをかけ、それから5時間後に吹き込まれたのが「壺を叩いて」(Knockin' a jug)なのであります。

1929年2月8日、ニューヨークでエディ・コンドンが「白黒混成バンド」で、「ザッツ・ア・シリアス・シング」と「アイム・ゴナ・ストンプ・ミスター・ヘンリー・リー」の2曲をヴィクターに吹き込んだ。それからわずか25日後、ルイ・アームストロングがシカゴからニューヨークにやって来た記念パーティーの席で、エディ・コンドンが、コロンビアの首脳に『僕はヴィクターで、この間ミックスド・バンド(白黒混成バンド)を吹き込んだばかりだ。ヴィクターにできることが、オーケーにできないのか』とハッパをかけ、それから5時間後に吹き込まれたのが「壺を叩いて」(Knockin' a jug)なのであります。

このエピソードは、大和氏が語るように偉大なルイがやって来たから記念のレコーディングをしようと話が簡単に進んだわけではないことを示している。アームストロングにニューヨークで主に活躍している優れたミュージシャンを付けて録音しようということになった時、人選に白人(ティーガーデン、ラング、サリヴァン)が上がり、そうなると「白黒混成バンド」となることに対してオーケー(コロンビア傘下)が最初は難色を示したのであろう。それをコンドンがハッパをかけて、突き破ったのである。

さらに油井正一氏は、『ジャズの歴史』のほぼ改訂版のような『生きているジャズ史』においては、次のように述べている。

「エディ・コンドンは1928年ニューヨークに行ってから、ハーレムの名バンド、チャーリー・ジャクソンの演奏を聴き、日参して大いに感動し、ついに、レコード史上最初の白黒混合編成による吹込みを達成し、ひいては、ルイ・アームストロング不朽の名作「壺を叩いて」(Knockin' a jug)の吹込みを可能ならしめたような不滅の功績は、どんなに高く評価され過ぎても、され過ぎるということはないと私は確信します。」(原文ママ ちょっと日本がおかしい)

少し横道にそれますが、油井正一氏の著作『ジャズの歴史』は東京創元社が発行元で、1957年6月10日初版、僕が持っているのは1971年8月10日に再版された第11版で、これを僕は高校生の時に購入して、粟村師の『ジャズ・レコード・ブック』に次ぐ参考書として長い間愛読している。一方『生きているジャズ史』はシンコーミュージックが発行元で、1988年6月6日初版、僕の持っているのは、同年11月11日に再発行された第2版である。この2冊はほぼ内容は同じだが、細かい記述にはもちろん差がある。

例えばこの「白黒混成バンド」に関してあげると、エピソードは同じだが『ジャズの歴史』には、「壺を叩いて」を録音したことは書いてあるが、傑作であるとは書いていない。一方『生きているジャズ史』には、コロンビア首脳にヴィクターでできたことがオーケーでは出来ぬのかとハッパをかけたという具体的なことは書いていない。どちらかと言えば新版の方を重用すべきであろうが、どちらも併用していこうと思う。

ところでこの録音の不思議なところは、このレコーディングを可能ならしめたエディ・コンドン自身が録音には参加していないことである。確かにニューヨーク代表するようなギタリストということになれば、もしかしたらエディ・ラングの方が上かもしれない。しかし同日に行われたルイ・ラッセル楽団との録音にはコンドンが参加しているのである。

ところでこの録音の不思議なところは、このレコーディングを可能ならしめたエディ・コンドン自身が録音には参加していないことである。確かにニューヨーク代表するようなギタリストということになれば、もしかしたらエディ・ラングの方が上かもしれない。しかし同日に行われたルイ・ラッセル楽団との録音にはコンドンが参加しているのである。

実際に聴いてみよう。確かにドラムの音が異様にでかく録音のバランスが変である。

まずラングのアルペジオのイントロから始まるがここは余りブルースらしくない。そしてティーガーデンが2コーラスのソロを吹く。最初に1コーラスが主旋なのかどうか原曲を知らないので分からない。2コーラス目はアドリブであろう。そしてラングが1コーラスのソロ、続くのはコールドウェルのテナーが1コーラス、そしてサリヴァンが1コーラスのソロを取るがこれがドラムの音が大きくてよく聴こえない。そしてトリは主役ルイが2コーラスのソロを取る。1コーラス目の出だしは抑えて吹き出し、2コーラス目は高音部を主体に吹くが派手さを抑えたソロでそのまま短いカデンツァからエンディングに入る。

要は各人のソロ回し、顔見世興行的な録音で特に素晴らしいというものではないが、各人の名人芸を楽しむというトラックである。

さて先ほどの繰り返しになるが、大和氏によればルイは同日(3月5日)4曲の録音を行った。そのうち1曲はオクラ入りとなり、1曲は上記「壺を叩いて」であるが、残りの2曲が次の2曲となる。それが当時ニューヨークでのベスト・バンドの一つと言われたルイ・ラッセル楽団との共演である。

<Date & Place> … 1929年3月5日 ニューヨークにて録音

<Personnel> … ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・サヴォイ・ボールルーム・ファイヴ(Louis Armstrong and his Savoy ballroom five)

<Contents>

| CD4-1. | 捧げるは愛のみ | I’cant give you anything but love |

| CD4-2. | 捧げるは愛のみ | I’cant give you anything but love |

| CD4-3. | マホガニー・ホール・ストンプ | Mahogany hall stomp |

考えてみれば不思議な録音である。「壺を叩いて」の録音秘話は、先に述べたとおりである。コンドンが音頭を取った「壺を叩いて」にコンドンが参加せず、エディ・ラングが録音に加わり、こちらラッセルとの録音の「捧げるは愛のみ」にはコンドン、「マホガニー・ホール・ストンプ」にはロニー・ジョンソンが加わっている。

CD4-1.捧げるは愛のみ

CD解説の大和氏は、最初のコーラスの後半にヒギンバサムがソロを取る以外はルイの独壇場で、テーマ部前半でのミュート・プレイが実にリリカルな味を出し、そのヴォーカルも彼が初めてバラード・シンガーとしての実力を示したものと言える。その後今度はオープンで、歌の前とは対照的に力強く、そしてラストは高音をヒットし、3段階の表現でまとめ上げるという創意を示している。また終止バックはソフトでメロディアスなサックス・ソリを流し、ここでも対照の妙を表している。

CD4-2.捧げるは愛のみ

大和氏は、この曲は珍しい別テイクで、ヒギンバサムのソロ、ルイのヴォーカル、歌の後の彼のTpソロの部分部分にフレイズの違いを聴き取れよう、と述べている

一方ガンサー・シュラー氏は、次の「マホガニー・ホール・ストンプ」を素晴らしいとして、本作(『捧げるは愛のみ』)の面白くない演奏を録音した直後に、ほっとした気持ちで演奏に取り組めたからではあるまいか」と厳しいというよりいささか失礼な言い回しで貶している。

この”I can't give you anything but love”は、ジミー・マクヒュー作曲、ドロシー・フィールズ作詞で、前年1928年1月ブロードウェイで公演が開始された「Blackbird」の挿入歌。とても覚えやすいメロディーで1890〜1954年の間で最もレコーディングされた曲100選にも選ばれた名曲。いわゆる最新の流行歌を取り上げたということができるだろう。そしてその歌詞に合わせて、実にロマンティックな味付けがなされた演奏となっている。ダンス・ホールのチーク・タイムなどには正にうってつけのムードに満ちている。

演奏の構成は大和氏の記述する通りで特に付け加えることはない。問題はこういう演奏をどう評価するかということである。確かにムーディーでソフトなアンサンブルをバックに時にリリカルに、時に力強く吹き上げるルイのトランペットは見事の一言に尽きるが、かつてジャズの革命児としてジャズの新境地を切り開いてきたルイを愛するコアなジャズ・ファンにとっては、ルイもコマーシャリズムに堕したかという思いもあるであろう。しかし僕は、こういう演奏こそがジャズを一般の人々、それは上流階級をも含んでダンス音楽としてかもしれないが、ジャズを知らしめることになったのではないかと思う。このことからこの演奏を聴いて、これこそがジャズであると考える人もいるのではないかと思うのである。ベニー・グッドマンの全盛時代、グレン・ミラーなどの音楽に通ずる音楽である。

マホガニー・ホール・ストンプ

大和明氏は、この曲は傑作の一つと言ってよいとし、「最初の16小節のテーマでのルイはサトルな表現を示し、そのままセカンド・テーマである12小節のブルースへと続ける。チャーリー・ホームズ(As)、ロニー・ジョンソン(Gt)のソロを経て、その後にルイが3コーラスに渡る素晴らしいソロを取る。最初のコーラスは彼がメロディックな変奏の妙を発揮し、次のコーラスは一音でディミニッシェンドからクレッシェンドへと展開させ、3コーラス目は典型的なニューオリンズ・リフを最後まで力強く区切って吹くことによって、三様の表現をするとともに、表現の調和をも達成するという見事なプレイをしている。

その後は、ヒギンボッサムが出て、最後は再びルイのスインギーでメロディックなプレイで締めくくっている」と述べている。

さらにシュラー氏も先に述べたようにこの作品を高く評価し次のように述べる。「これはルイの最良のレコードの一つで、それ以外にもいくつかの点で独特な作品である。ルイが弦ベースと共に行った最初の録音であり、それだけにベース楽器なしにせよ、チューバを用いたものにせよ、彼の過去の録音のどれよりも革新的な「スイング感」を示す。逆説的なことに、ポップス・フォスターのベース・ラインは、最初二つの16小節のコーラスが半即興的な背景のものだったので、それとの結びつきで、20年代のより大きな編成のニューオリンズのバンド(とりわけサム・モ−ガンの「ボガルサ・ストラット」のような録音)の持つ暖かい感情とテクスチュアを完璧に思い起こさせるところがある。これに参加したニューオリンズ出身の6人の演奏家、ルイ、ニコラス、フォスター、バーバリン、ジョンソン、ラッセルというリズム・セクションの4/5を含むことになるメンバーにとっては懐旧の想い以上のものがあったろう。それにとどまらない。ルイ、ニコラス、バーバリン、ラッセルは全員ニューオリンズのアンダーソンズ・アネックスの店では同じバンドで演奏していた仲間だった。このため1929年のこのニューヨークでの録音は昔仲間の再会の趣があって、バンドは本物のニューオリンズ魂を完璧にとらえたものとなっている」と。

この演奏でシュラー氏のように、これこそニューオリンズ魂と感じる人がどれほどいるか分からない。自分も分からない。しかしこれはシュラー氏の見識が深いということなのかもしれない。

大和氏、シュラー氏ともかなり複雑なことを述べているが、そのようなことを全く省みなくてもこの演奏は素晴らしいと思う。ルイが素晴らしいのは勿論だが、ヒギンバサムのTb、ホルムズのAsも実に歌っていて素晴らしいと思う。

ジャズ史上最大の重要人物の一人ルイ・アームストロングについて、大和明氏という日本の評論家とガンサー・シュラー氏というミュージシャン兼評論家の意見は真っ向から食い違う箇所がある。また油井正一氏は独自の視点で記述している。僕が強く感じるのは、どれがどうということではなくこれらの音楽は既にニューオリンズのものではなく、完全にスイング時代のものだとということである。「スイング」はベニー・グッドマンに始まったわけではなく、すでにサッチモの時代から始まっていたのだと思う。

CD解説の大和明氏は、1929年以降のルイについて次のように述べる。

ニューヨークに進出し、一層自信を深めたルイは、高らかに高音をヒットし、レコード会社側の商業政策もあり、出来立ての流行歌を次々と手がけ、トランぺッターとしてのルイとともに、歌手としてのルイを前面に打ち出してきたのがこの時期と言える。かくして彼はポピュラーな人気を獲得し、エンターティナーとしての持ち味が次第に強まってくるのである。

トランぺッターとしては、ファンによる高度なテクニックや高音吹奏に対する過剰な期待に対し、それを受け入れる余りルイのプレイは次第に25〜28年頃の誠実さが薄れ始め、演奏のラスト部分で無意味な高音の連発を繰り返すことも多くなり始めた。

だがそういった点を差し引いたとしても、当時のルイを超えるミュージシャンは、この30年代初めにはまだ出現していなかった。但し20年代半ばのように、ルイだけが一頭地を抜く存在であったのと違い、この頃になるとルイの影響を消化するとともに自分のスタイルを確立し、一つの完成された器楽奏法を示すことによって、ルイと肩を並べる巨星も出現し始めた。例を挙げれば、テナー・サックスのコールマン・ホーキンスであり、ピアノのアール・ハインズであり、その他一握りのミュージシャン達であった。

と大和明氏は非常に穏便な表現をしているが、アメリカの評論家ガンサー・シュラー氏の舌鋒は厳しい。

「1929年の初めまでには、ルイと彼のマネージャーのジョー・グレイサーは、ルイの才能を金儲けに活用するために有効な商業的手段を見出していた。その時以降、彼は当時の流行歌を利用して、彼の見せ場を提供してくれる様々なビッグ・バンド(キャロル・ディッカーソン、ルイ・ラッセル、レス・ハイト、チック・ウエッブ)のフロントで演奏することにしたのである。」

何ともすさまじい表現である。

1929年2月にニューヨークを訪れ、3月には前回取り上げた黒白混合バンドによる録音やルイ・ラッセル楽団との共演を行い、一旦シカゴに戻る。そしてルイはここに彼に従う同志たちと一大決心をするのである。それがニューヨークへの本格的進出であった。

シカゴにおいて再びキャロル・ディッカーソン楽団に参加するとともに、4月にはディヴ・ペイトンのバンドのゲストとして1週間だけリーガル・シアターに出演したが、5月に入ってルイは再びニューヨーク入りすることになる。このニューヨーク往きはディッカーソン楽団を率いてのもので、ディッカーソン自身は音楽監督の任に当たり、、バンドの人気花形スターであったルイをリーダーとすることによって、ニューヨーク公演の成功を図った。(ただし、ハインズは自己のビッグ・バンドを率いて”グランド・テラス”に出演していたので、ニューヨーク往きには参加しなかった。)

このルイのバンドは、ニューヨークの代表的なジャズ・クラブの一つである”コニーズ・イン”を本拠として演奏活動を行ったが、夏からこのクラブのためのレヴューとして「ホット・チョコレート」が上演されると、それにも出演を依頼され、ファッツ・ウォーラーがこのレヴューのために作った「浮気はやめた」を歌い、このルイの歌がヒットし、人気を高めたのであった。

<Date & Place> … 1929年6月4日 ニューヨークにて録音

<Personnel> … シーガー・エリス (Seger Ellis)

<Contents>

| CD8-21. | ‘ス・ポージン | S’posin |

| CD8-22. | トゥ・ビー・イン・ラヴ | To be in love |

録音の名義「シーガー・エリス」は当時大変人気があった歌手だという。白人である。いわゆる「甘く切ないポップス・シンガー」である。しかしこの歌手のイカスところは自分の人気をバックに、多分自身が興味があったのだろう、当時一流のミュージシャンをレコーディングに起用しているところである。解散してしまった”Smap”みたいである。

そんなことからか1929年ニューヨークに来ていたサッチモに声がかかったのかもしれない。そこでドーシー兄弟と初顔合わせとなった。全体としては、ルイも、こういう甘いポップス・ソングのバックでは聴こえるか聴こえないかといったプレイぶりである。黒人ブルース・シンガーのバックを務めるように吹きまくり、エリスを目立たなくしては今後の芸能活動、どころか直近の命の保証も危うかったのではないか。かといっていてもいなくても同じでは、これも今後の芸能活動に響く。といったところか、「‘ス・ポージン」中間部では、「シンギング・トランペット」と呼ばれたように実に歌心溢れるソロを繰り広げている。

「トゥ・ビー・イン・ラヴ」では、ドーシー兄弟のソロも聴かれるが、特にトミーがルイのソロに挟まれてソロを取っている。しかし歌心と言い技量と言いルイとの差は歴然で、大和明氏などは、「気の毒」とさえ言っている。

<Date & Place> … 1929年6月10日 ニューヨークにて録音

<Personnel>…ヴィクトリア・スパイヴィー (Victoria Spivey)

<Contents>

| CD8-23. | ファニー・フェザーズ | Funny feathers |

| CD8-24. | ハウ・ドゥ・ユー・ドゥ・イット・ザット・ウェイ? | How do you do it that way ? |

”Spivey”という名は日本人の僕にはどう読んでわからないものがある。ある記述では「スピヴェイ」またある記述では「スパイヴィー」となっている。

バンドの面々は当時のサッチモおなじみの面子であるが、当時ルイが在団していたキャロル・ディッカーソン楽団からのピックアップである。

CD8-23.[ファニー・フェザーズ]は、ヴィクトリアの夫であるルーベン・フロイド(Tp奏者)が結婚記念日に彼女に送った曲だという。ルイは、これまでのブルース系の歌手たちとの共演ではシンプルなフレイズの伴奏を行ってきたが、ここでは絢爛なプレイに終始している。いわゆる絶頂期に到達したルイの創造力あふれるプレイがこのスパイヴィーとの演奏から知ることができる。

<Date & Place> … 1929年7月19、22日 ニューヨークにて録音

<Personnel>…ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・オーケストラ(Louis Armstrong & his orchestra )

メンバーは当時のキャロル・ディッカーソンのバンドのメンバーである。

<Contents>

| CD4-4. | 浮気はやめた | Ain’t misbehavin’ | 1929年7月19日録音 |

| CD4-5. | ブラック・アンド・ブルー | (What do I do to be so)black and blue ? | 1929年7月22日録音 |

| CD4-6. | ザット・リズム・マン | That rhythm man | 1929年7月22日録音 |

| CD4-7. | スィート・サヴァンナ・スー | Sweet savannah Sue | 1929年7月22日録音 |

この7月19日と22日に録音された4曲はいずれもレヴュー”ホット・チョコレート”のためにファッツ・ウォーラー(作曲)、アンディ・ラザフ(作詞)の名コンビが作った作品。

CD4-4.浮気はやめた

この曲と次曲「ブラック・アンド・ブルー」は、ウォーラーの代表作とされる。特にこの曲は、スイング時代から現代にいたるまで、数多くのジャズ・マンが取り上げるスタンダードとなったが、このルイの録音は当時大ヒットし、ルイの人気を決定づけることになった。もともとこのバンドのリーダー、キャロル・ディッカーソンのヴァイオリン・プレイが聴かれるのが貴重であろう。

CD4-5.ブラック・アンド・ブルー

人種差別に対する抗議を込めた最も初期の作品として有名であるという。イントロではピアノではなくチェレスタを用いているところがセンチメンタルな気分を盛り上げる。この録音後ルイのお得意のナンバーとなったが、不思議なことにウォーラー自身は録音していないという。

CD4-6.ザット・リズム・マン]

ここで最も注目すべきはズッティ・シングルトンによるスインギーでリズミックなバッキングであるとは大和明氏。ルイもこのリズムに乗って気持ちよく吹いている。

CD4-7.スィート・サヴァンナ・スー

ルイのヴォーカルの直前に甘美なミュート・トランペット・ソロが聴かれるが、これはルイではなく、ホーマー・ホブソンによるものだという。ヴォーカルの後は、ロビンソンのTb、ストロングのTsソロが続き、最後にルイが吹いて締める。

<Date & Place> … 1929年8月23日 ニューヨークにて録音

<Personnel> … シーガー・エリス (Seger Ellis)

<Contents>

CD8-25.浮気はやめた

CD8-25.浮気はやめた

この録音には6月の録音に加えてジョー・ヴェヌーティ、エディ・ラングという当時一流のジャズマンも加わっている。この録音がヒットしたかどうかは分からないが、バックの面子としては申し分のない顔ぶれである。なお、CD8枚組「黄金時代のルイ・アームストロング」においてルイがバックを務めた録音はこれが最後になる。

ガンサー・シュラー氏の厳しい舌鋒は前回紹介したが、さらに続けてこう述べる。

「1929年以降における録音はいくつかのステレオタイプの枠内に収まるもので、我々は手間をかけて検討する必要はない」と。

さてこの「ステレオタイプ」という言葉は、先入観、思い込みという意味で使われることが昨今多いらしいが、もともとは同じ鋳型から打ち出された多数のプレートという意味である。ここでは本来の意味であろう。つまり型で作られ、判で押したようなワン・パターンの作品ということであろう。ともかくこれ以上は無いと思われるくらいの酷評である。

一方、日本の代表的な評論家大和明氏は律儀に、全曲を解説している。僕は日本人だからということでは毛頭なく、大和氏の方針を是とする。尤もシュラー氏もこの後、ルイを評価することを書いているのだが、それは次回1930年代に紹介しよう。

<Date & Place> … 1929年9月10日、11日、11月26日 ニューヨークにて録音

<Personnel> … ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・オーケストラ(Louis Armstrong & his orchestra )

7月19、22日と同じ。

<Contents>

| CD4-8. | サム・オブ・ジーズ・デイズ | Some of these days | 9月10日録音 |

| CD4-9. | サム・オブ・ジーズ・デイズ | Some of these days | 9月10日録音 |

| CD4-10. | 君微笑めば | When you’re smiling | 9月11日録音 |

| CD4-11. | 君微笑めば | When you’re smiling | 9月11日録音 |

| CD4-12. | 君去りし後 | After you’ve gone | 11月26日録音 |

CD4-8,9.サム・オブ・ジーズ・デイズ

CD4-8.はインストゥルメンタル・ヴァージョンで、CD4-9はヴォーカル・ヴァージョンである。

CD4-8.では、ルイは後半2コーラスに渡る独奏でその妙技を示す。最初のコーラスではかすかにテーマのパラフレイズを示すだけで果断にフェイクし、最後はテーマ・メロディをほとんどそのままに高音をヒットしていくという変化をつけている。これはCD4-9でも同じで、前半部のヴォーカルも独特の表現を示すのだが、ラストの2コーラスでのルイのソロは、インスト・ヴァージョンと同じロジカルな構成を打ち出している。

この辺りの演奏はBjとTuがかすかにニューオリンズ・ジャズの香りを漂わせているが、完全にディキシーランド・ジャズではなく新しい領域に達している。

CD10,11.君微笑めば

翌9月11日も題材を「君微笑めば」に変えて、前日と同様にインスト・ヴァージョンとヴォーカル・ヴァージョンが録音された。

これまでの他の演奏同様、ディッカーソン楽団の柔らかく甘美なサックス・ソリにみられるように、この頃のルイの録音は会社側の要望もあって、一般受けのする伴奏やストレイトなメロディを使った高音主体のTpソロで、ますますエンターティナーとしての人気を獲得していった。だがこういった演奏スタイルは必ずしも押し付けられたものという解釈が正しくないことは、ルイがかつて自分の好きな演奏の一つとしてガイ・ロンバード楽団の名を挙げたことからも明らかであるという。

インスト・ヴァージョンではテーマ・メロディ―のパラフレイズによる短いミュート・ソロとストレイト・メロディーによる高音Fを駆使したオープン・ソロを使い分けている。またここでのズッティのリズムが実によい味を出していると共にディッカーソンのヴァイオリンもメロウなサウンド作りに一役買っている。

ヴォーカル・ヴァージョンの方はさらにポピュラーな線を狙っており、ヴォーカルもTpソロもストレイトなメロディ一本槍で勝負している。

CD4-12.君去りし後

冒頭のルイによるミュート・ソロは実にリラックスした味わいに満ちたものだ。特に途中のブレイクは見事な出来で、当時の多くのトランぺッターによって真似られたほどだという。

ルイは、1929年12月から30年2月にかけてルイ・ラッセル楽団と帯同して、ゲスト待遇でワシントン、ボルチモア、シカゴと巡演した。その間ニューヨークに戻って来た時に4回に渡ってこのバンドを率いて録音した。12月10日の録音はその最初の録音である。

<Date & Place> … 1929年12月10、13日 ニューヨークにて録音

<Personnel>…ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・オーケストラ(Louis Armstrong & his orchestra )

<Contents>

| CD4-13. | アイ・エイント・ガット・ノーバディ | I ain't got nobody | 12月10日録音 |

| CD4-14. | ダラス・ブルース | Dallas blues | 12月10日録音 |

| CD4-15. | セントルイス・ブルース | St. Louis blues | 12月13日録音 |

| CD4-16. | ロッキン・チェア | Rockin’chair | 12月13日録音 |

D4-13、14の2曲では、ポップス・フォスターとポール・バーバリンがニューオリンズ的感覚の力強いリズムでバンド全体を鼓舞している。特にフォスターはストリング・ベースであり、ズンズンと響く低音が魅力的だ。

CD4-13.アイ・エイント・ガット・ノーバディ

完全にアメリカン・ポップスである。エンターティナーの道を突き進んでいる感じがする。ただ間奏のTpソロなどはもちろん素晴らしい。

CD4-14.ダラス・ブルース

ルイと共にヒギンバサムによる豪快なTbソロも聴きものであり、リズムともどもアンサンブルもさすがにジャジーな感覚にあふれ、気持ちよい。

CD4-15.セントルイス・ブルース

この曲における奔放なエネルギーの迸りに、当時のルイの活力がいささかの衰えも無いことが感じられよう。ヒギンバサムの大らかで豪放なTbソロも好演だし、力強いルイのヴォーカルとラスト4コーラスに渡るそれぞれに異なったリフを重ねて、ぐいぐいと引っ張っていくようにエネルギーを爆発させていくTpソロの見事な展開に圧倒される。このリフなどは完全にスイング期のものである。

CD4-16.ロッキン・チェア

ミルドレッド・ベイリーの当たり曲であるが、その作曲者のホーギー・カーマイケルがゲストとして加わり、ルイとデュオで歌っているのが大きな聴きものとなっている。しかし後年のルイのようにジャック・ティーガーデンとのコンビによるこの曲でのヴォーカルのような成熟した味はまだ出ていないとは大和氏。なお、バーバリンがドラムスと共にヴァイブラフォンも叩いている。

僕がこの時代のルイ・アームストロングを聴いて感じることは、何といってもそのエネルギーである。他のミュージシャンには見られないような圧倒的なパワーをそのプレイから感じるのである。年代ごとに様々なミュージシャンを聴き直しているが、この人は一頭地抜けていると思う。

このWebサイトについてのご意見、ご感想は、メールでお送りください。

お寄せいただいたご意見等は本文にて取り上げさせていただくことがあります。予めご了承ください。

1929年2月8日、ニューヨークでエディ・コンドンが「白黒混成バンド」で、「ザッツ・ア・シリアス・シング」と「アイム・ゴナ・ストンプ・ミスター・ヘンリー・リー」の2曲をヴィクターに吹き込んだ。それからわずか25日後、ルイ・アームストロングがシカゴからニューヨークにやって来た記念パーティーの席で、エディ・コンドンが、コロンビアの首脳に『僕はヴィクターで、この間ミックスド・バンド(白黒混成バンド)を吹き込んだばかりだ。ヴィクターにできることが、オーケーにできないのか』とハッパをかけ、それから5時間後に吹き込まれたのが「壺を叩いて」(Knockin' a jug)なのであります。

1929年2月8日、ニューヨークでエディ・コンドンが「白黒混成バンド」で、「ザッツ・ア・シリアス・シング」と「アイム・ゴナ・ストンプ・ミスター・ヘンリー・リー」の2曲をヴィクターに吹き込んだ。それからわずか25日後、ルイ・アームストロングがシカゴからニューヨークにやって来た記念パーティーの席で、エディ・コンドンが、コロンビアの首脳に『僕はヴィクターで、この間ミックスド・バンド(白黒混成バンド)を吹き込んだばかりだ。ヴィクターにできることが、オーケーにできないのか』とハッパをかけ、それから5時間後に吹き込まれたのが「壺を叩いて」(Knockin' a jug)なのであります。 ところでこの録音の不思議なところは、このレコーディングを可能ならしめたエディ・コンドン自身が録音には参加していないことである。確かにニューヨーク代表するようなギタリストということになれば、もしかしたらエディ・ラングの方が上かもしれない。しかし同日に行われたルイ・ラッセル楽団との録音にはコンドンが参加しているのである。

ところでこの録音の不思議なところは、このレコーディングを可能ならしめたエディ・コンドン自身が録音には参加していないことである。確かにニューヨーク代表するようなギタリストということになれば、もしかしたらエディ・ラングの方が上かもしれない。しかし同日に行われたルイ・ラッセル楽団との録音にはコンドンが参加しているのである。

CD8-25.浮気はやめた

CD8-25.浮気はやめた