アルトのエディー・ベアフィールドの作品で、キャムデンに到着してから作ったという。迫力に富んだ創造的な編曲である。ブラスとリードの強烈な合奏は、後年のベイシー楽団を予知させる面もあるが、むしろジミー・ランスフォード楽団に似ているような感じもするとは瀬川氏。この時のモーテン・バンドの主なソロイストが全員登場する顔見世的なナンバー。ダーハム(Gt)⇒ペイジ(Tp)⇒ウエブスター(Ts)⇒ベイシー(P)⇒ベアフィールド(As)⇒マイナー(Tb)⇒ダーハム(プランジャー・ミュートTb)とソロが回るというか同一人物が何度かソロを取っている。

アルトのエディー・ベアフィールドの作品で、キャムデンに到着してから作ったという。迫力に富んだ創造的な編曲である。ブラスとリードの強烈な合奏は、後年のベイシー楽団を予知させる面もあるが、むしろジミー・ランスフォード楽団に似ているような感じもするとは瀬川氏。この時のモーテン・バンドの主なソロイストが全員登場する顔見世的なナンバー。ダーハム(Gt)⇒ペイジ(Tp)⇒ウエブスター(Ts)⇒ベイシー(P)⇒ベアフィールド(As)⇒マイナー(Tb)⇒ダーハム(プランジャー・ミュートTb)とソロが回るというか同一人物が何度かソロを取っている。ウエブスターのソロ・バックのリフのアンサンブルも特筆もので、この頃ペイジがソロを取ると興に乗れば50コーラスも続けて吹きまくることもあったというが、そんな時リード・セクションが各コーラスごとに異なるリフを自然にバックにつけることができたと言われるほどに各セクションとも息が合って高いレベルであったという。

シュラー氏は、全般を通して、この出来映えのすごさは、一人の楽団員の個性的な演奏ではなく、集団としての演奏にあるのであり、「集団的」という用語に新たな意味合いを付け加えたと述べる。そしてこういったリフはヘンダーソン由来であることは間違いないが、そのリフがリズムの領域にまで拡張されている。右の譜例のように、各々の連続するコーラスがその先行型に基づいて組み立てられ、リズムの領域がリフにもう一つの次元を付与していると解説している。

2.モーテン・スイング

「モーテンズ・スイング」とも呼ばれるが、ベニーと甥のバスターの共作となっており、おそらくバンド全員のヘッド・アレンジの結果できたものであろうという。

「モーテンズ・スイング」とも呼ばれるが、ベニーと甥のバスターの共作となっており、おそらくバンド全員のヘッド・アレンジの結果できたものであろうという。瀬川氏はモーテンのラスト・セッションにふさわしいビッグ・バンド・ジャズとして一つの個性がうかがわれるという。評論家のマーティン・ウィリアムスによれば、この原メロディーは極めて複雑高度なコード進行の上に成り立っており、今日同じタイトルで普通演奏されるのは、このごく一部のリフのところだけであるという。右はシュラー氏による、サキソフォーンの上向型音型のリフ・パターン。

瀬川氏は、スタイルとしては当時のルイ・アームストロングのビッグ・バンドにも似ているとしている。注目すべきはイントロからのベイシーのPソロに聴かれるファッツ・ウォーラーからの大きな影響である。ベイシーの初期のスタイルは、ジェイムス・P・ジョンソンやラッキー・ロバーツ等のストライド・ピアノだったが、ここに聴かれるベイシーはさらに一歩進んでいるという。またホットリップス・ペイジのTpソロも傑出したメロデイックな創造力を示している。この曲も入れ代わり立ち代わり色々な人が短いソロを取る。

3.ブルー・ルーム

「RCAジャズ栄光の遺産」では、「ザ・ブルー・ルーム」と「ザ(The)」が付いているが、輸入盤の“Count Basie in Kansas City”でもディスコグラフィーでも「ザ」は付いていないので、本来は「ザ」は付かないのではないかと思う。

「RCAジャズ栄光の遺産」では、「ザ・ブルー・ルーム」と「ザ(The)」が付いているが、輸入盤の“Count Basie in Kansas City”でもディスコグラフィーでも「ザ」は付いていないので、本来は「ザ」は付かないのではないかと思う。ロジャースとハートの歌曲がそのメロディーが奏でられることはなく、完全なモーテン・スタイルのビッグ・バンド曲に編曲されている。オープニングは、いささか古めかしい感じもするが、ペイジの美しいTpソロとそのバックでベイシーの弾く可憐なチャイムスの音色が良いと瀬川氏は意外なところに感心している。ウエブスターのTsソロとベアフィールドのAsソロはバトル的でもあり、俄然アンサンブルのリフがバックで躍動し始める。そして後半のブラスとリードのスリリングなリフの交錯は、非常に完成されて魅力あふれるものであり、後年のベイシーのモデルというよりも、32年の時期における既に一つの個性的なスタイルとして特記されよう。右はシュラー氏によるリフ・パターン。

![[CountBasie_1930-32]A面](CountBasie_1930-32_A.jpg) 4.ニューオリンズ

4.ニューオリンズホーギー・カーマイケルの作品をここではジミー・ラッシングが堂々たる歌唱で披露する。それ以上の聴きものはベン・ウエブスターのTsの堂々たるソロ・プレイで、40年頃にデューク・エリントン楽団で聴かせた完成されたスタイルに至る前の若き日の姿が十分にうかがわれる。

5.ミレンバーグ・ジョイズ

レオン・ラポロ作のクラシック・ジャズの名曲で、30年代初期に多くのビッグ・バンドで採り上げられた。例を挙げれば、ドーシー・ブラザーズ楽団やトミー・ドーシー楽団の演奏も有名である。冒頭のベイシーのPのイントロはわざと古いスタイルでユーモラスに弾いているのだろう。サックス・セクションのリフの迫力あり、アンサンブル全体が素晴らしい。それをバックにしたアルトとテナー(ウエブスター)の掛け合い等抜きん出た実力が示されている。

6.ラファイエット

エディー・ダーハムのオリジナルで、彼がベイシー楽団に貢献した多くの優れた作品を思わせるクリーンで迫力に富んだリフ・ナンバー。ペイジのBに始まり、ウエブスターのTs、ペイジのTp、ベイシーのP、ベアフィールドのClと第一級のソロを次々と惜しげもなく聴かせてくれる。エンディングのストップ・タイムによるドラム・ソロも後に定番となるものである。

7.プリンス・オブ・ウエールズ

モーテンの編曲と記されているがおそらくこれもダーハムの書いたものであろう。ここでもベイシーの力強いストライド奏法が聴かれるが、他方実に美しくメロディアスに弾くこともできる彼の優れたピアニストとしての才能も示される。シュラー氏の才能の典型的な見本と高評価している。

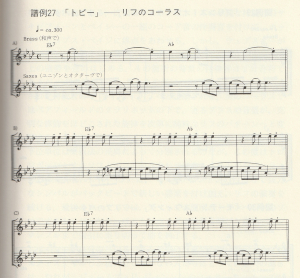

モーテンの編曲と記されているがおそらくこれもダーハムの書いたものであろう。ここでもベイシーの力強いストライド奏法が聴かれるが、他方実に美しくメロディアスに弾くこともできる彼の優れたピアニストとしての才能も示される。シュラー氏の才能の典型的な見本と高評価している。バンドがリップス・ペイジのソロの後で、颯爽といかにも楽しそうにコーラス(右譜例)に入っていく箇所とベイシーの劇的なコーダの前の最後のコーラスへの長い4小節のうめくようなブラスの導入の楽句も忘れ難い。

ウエブスターのTsとそのバックのペイジのB、ホットリップスのTpソロとそのバックの合奏リフ、エンディングの「トビー」を思わせるようなアレンジが素晴らしい。

ウエブスターのTsとそのバックのペイジのB、ホットリップスのTpソロとそのバックの合奏リフ、エンディングの「トビー」を思わせるようなアレンジが素晴らしい。8.トゥー・タイムス

ピック・アップ・メンバーによるコンボ演奏。メンバーは、

Trumpet…ホット・リップス・ペイジ

Clarinet…エディ・ベアフィールド

Piano … カウント・ベイシー

Guitar … エディー・ダーハム

Bass … ウォルター・ペイジ

Drums … ウィリー・マックワシントン

Vocal … ジョセフィン・ギャリソン(Josephine Garrison)

瀬川氏の記述によるとおそらく専属歌手ジョセフィン・ギャリソンのヴォーカルのために臨時で録音したのであろうという。当時のビッグ・バンドにあってピック・アップ・メンバーによる演奏は珍しくはしりともいえると瀬川氏。最後に毛色の変わったこういう曲が入るとヴァラエティに富んでいて楽しくなる。

ジ・オンリー・ガール・アイ・エヴァー・ラヴド

ヴォーカル3人組「スターリング・ラッセル・トリオ」のメンバーのナンバー。メンバーはリーダーのスターリング・ラッセル(Sterling Russell)とハミルトン・スチュアート(Hamilton Stewart)、クリフトン・アームストロング(Cliffton Armstrong)の3人である。この3人は色々検索しても何も出て来ない人たちなのでプロフィールは割愛する。

ハッピー・ムードのイントロからベイシーがピアノで繋ぎ、アンサンブルとなる。続いてヴォーカル(コーラス)となり、再びアンサンブルとなる。その後はAs、Tsなどの短いソロを繋ぎアンサンブルのエンディングを迎える。

![[CountBasie_1930-32]](CountBasie_1930-32.jpg)