今回は1926年を振り返ってみましょう。まずこの年は1923年に次いで大きな動きがあった年と言えます。因みに日本では大正15年で、12月25日に大正天皇が崩御され、それに伴って元号が昭和と改まります。つまり昭和元年は12月31日までのたった6日間しかありませんでした。

ラジオの急激な普及によって、レコードの販売が激減したことを前回書きました。これに対してレコード会社側はただ指を銜えて見ていたわけではありません。当時レコード会社=電蓄メーカーでしたので、先ずは電蓄の改良を行います。ラジオを組み込んだ電蓄を開発したのです。この動きは1922年頃から始まったといわれます。1954年生まれの僕が子供のころ電蓄にはラジオが組み込まれているのが普通でした。

次に取り組んだのは、レコードの音質改善の動きです。1924年のウェスタン・エレクトリックの電気録音の特許を導入して、1925年にまずコロムビアが、そしてわずかに遅れてビクターが電気録音によるレコードを発売しました。ルイ・アームストロングの吹込みでいいますとこの1926年は機械式の吹込みでしたが、翌27年からウェスタン・エレクトリックの電気式録音が導入され音が格段に良くなります。

ただいくら録音が良くなっても再生装置がそれに対応できなければ<音>は良くなりません。そこで電気録音対応型蓄音器の開発と並行して、電気再生が試みられるようになります。この試みは各社で行われました。音をピックアップで拾い、真空管増幅器(アンプ)で拡大して、ラウド・スピーカーで再生する「電蓄」の最初のものは、ブランスウィック(Brunswick)社の「パナトロープ」P-11型(1925年)といわれます。写真右は1926年製の「パナトロープ」です。またこの機種にはラジオは標準では搭載されてませんでした。

ブランスウィック社は、もともとはビリヤード・テーブルのメーカーで、新しい技術の導入に熱心に取り組んでいきますが、ラジオやモータ、ピックアップ、スピーカ、電気録音などの技術にはすでにゼネラル・エレクトロニクスやウエスティングハウスなどの大企業が特許包囲網を形成しており、自社開発ではなくゼネラル・エレクトロニクスとのライセンス契約により開発を進めざるを得なかったといいます。

つまり<レコード会社=電蓄メーカー>側は<音の良さ>で、ラジオの無料放送に対抗しようとしたのです。

ざっとこの項…1926年にジャズ関連に起こったことの概略を書いてみましょう。但しこれはレコード上でのことで、クラブやダンス・ホール等での状況はなかなかわかりづらくレコードなどから推測するしかありません。

1.ルイ・アームストロングのさらなる進化・発展

2.キング・オリヴァーの復活

3.ジェリー・ロール・モートンの活躍

4.ビッグ・バンド時代

5.白人ジャズマンの台頭

6.黒人カントリー・ブルースのレコード登場

7.その他

この年最もヒット曲を放った歌手はジーン・オースチン(Gene Austin)、彼の歌った曲でジャズ・ファンに最もなじみ深い曲はこの年最大のヒット曲となった「バイ・バイ・ブラックバード」ではないかと思います。2位はジョージ・オルセンの率いるバンド、そしてアル・ジョルソン、ポール・ホワイトマンといったところが受けていたようです。僕はこの辺りの音源はほとんど持っていないのですが、唯一もっている「フレッド・ウォーリングズ・ペンシルヴァニアンズ」を紹介しておきましょう。彼等には大ヒットというのはありませんでしたが、この年の年間チャートには3曲がランク・インしています。

油井正一氏は、『生きているジャズ史』で、ルイ・アームストロングのスタイルの変遷を4期に分けるユーグ・パナシェ氏の論を紹介しています。この年はその第1期の最後の年で、頂点を極める第2期に至る飛躍の年ということができると思います。前年1925年11月ジャズ史上最も重要なバンドの一つホット・ファイヴを結成し、ホット・ファイヴ、ブルース歌手の伴奏と極めて多忙に活動を行います。また重要なことはこの頃になるとルイの名はほとんどの黒人の間では知られ、人気も上がっています。例えば2月23日にはバーサ・チッピー・ヒルの4面分、ベビー・マックの2面分、翌2月24日ホーシャル・トーマスの4面分の女性ブルース・シンガーの録音に参加しているほどです。

また2月26日のホット・ファイヴの録音では史上有名な初めて<スキャット・ヴォーカル>を行ったレコード「ヒービー・ジービーズ」を行います。油井正一氏は、「このスキャットの誕生によって、ジャズ・ヴォーカルは人声を以って楽器の一種ともなるという新生面を開拓した。サッチモ以後の歌手はおおむね古典的歌唱法プラス楽器用法を使用している」と書いています。今日では誰しもが普通に行うスキャットですが、これもルイが発明したことだったのです。因みにこの曲は1926年度ヒット・チャート14位にランクされる当時大ヒットを記録します。

さらに同日に吹き込まれた「コルネット・チャプ・スイ」、11月16日に吹き込まれた「ビッグ・バター・アンド・エッグ・マン」はホット・ファイヴ全体を通しての傑作で、ルイは一人だけ飛び抜けて次の時代に入っているようにさえ感じられます。

またルイは、この年ヴァンドーム劇場出演中のアースキン・テイトと彼のリトル・シンフォニー・オーケストラのフューチャーリング・ソロイストとして迎えられ、ドリームランド・カフェとヴァンドーム劇場の両方を掛け持ち出演する多忙な日々を送りはじめます。さらに26年4月からはキャロル・ディッカーソン楽団のゲスト・スターとしても演奏し始めるのです。このころのルイは多忙を極めたのではないかと思われます。

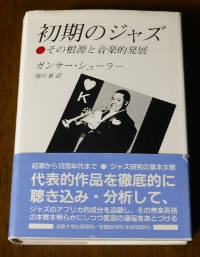

この辺りについて、自ら音楽家でもありジャズ評論家であるガンサー・シュラー氏は注目すべき発言をしています(『初期のジャズ』)。それは、ルイがフレッチャー・ヘンダーソン楽団を辞めた理由は、アースキン・テイトとキャロル・ディッカーソンと共演するためだったというのです。そしてこのことがあまりにも無視されている、アースキン・テイトのヴァンドーム劇場楽団がルイの生涯において果たした役割は全く正しく評価されていないとシュラー氏は述べています。

確かにこのことに触れているのはシュラー氏だけで他には聞いたことがない意見です。「ルイ・アームストロング傑作集 第1集」(Odeon OR-8002)解説の油井正一氏は、ライナー・ノートでも、自著『生きているジャズ史』においても、アースキン・テイトにもキャロル・ディッカーソン楽団にも全く触れていません。CD8枚組「黄金時代のルイ・アームストロング 1925-1932」解説の大和明氏も、先に述べたようにリルのバンドのほかアースキン・テイトとキャロル・ディッカーソンのバンドにも加わったので多忙になったと述べるだけであり、音源を収録している「若き日のルイ」(デッカレコード SDL-10377)解説の飯塚経世氏も、ルイのソロは素晴らしいということを述べているだけです。

しかし肝心のシュラー氏も、アースキン・テイトのバンドについては、10人編成のシカゴで最良の大グループ楽団で、ヘンダーソン・バンドのシカゴ版に相当したということ、ルイは7年間テイトの楽団に在籍し、この高度に訓練された劇場バンドを、「アースキン教授の交響楽団」と呼び、二人の結びつきについて熱っぽく語ったものだったということを述べ、他の音楽家たちもこの並外れたグループについては最大級の敬意と称賛を込めて語り、そこで演奏することを望まない音楽家はほとんどいなかったということを紹介しているに留まります。またキャロル・ディッカーソン楽団はシュラー氏自身が述べているヘンダーソン楽団を辞めるもう一つの理由であったはずですが、このバンドについてはほとんど触れていません。

さらに残念なことに両楽団ともあまり録音がないのです。キャロル・ディッカーソン楽団とのレコーディングについて、ディスコグラフィーを見ると1928年6月に2面分だけあるようですが僕は未聴、アースキン・テイトに加わってのものは『若き日のルイ』に2曲収録されています。そしてルイがテイトの楽団における吹込みもどうもこの2面分だけのようなのです。この録音でのルイは、一人だけ高い別次元ところでソロを取っているように聴こえます。肝心のシュラー氏自身の解説は、原文がそうなのか訳に問題があるか分かりませんが、意味不明なものです。「ルイ・アームストロング 1926年」でお確かめください。

さて、「黄金時代のルイ・アームストロング 1925-1932」で解説の大和明氏は、1926年ころからルイとリルの仲は気まずくなり、やがてルイはリルのバンドを離れてしまうと書いています。実際に二人は1931年には離婚をしていますが、26年中はホット・ファイヴなどのレコーディングでは二人は共演しています。二人の気まずくなった原因が何かはよくわかりませんが、大和氏の書き方だとあっちこっちのバンドに参加して多忙を極めることにより、当然家庭を顧みることが少なくなったルイに対してリルが不満を持つようになったようです。もしその通りだとすれば、リルから見れば、アースキン・テイトの楽団もキャロル・ディッカーソンの楽団も「恋敵」のようなものであったかもしれません。

これは僕の勝手な想像ですが、この時期のルイはイマジネーションが泉のように湧き出るどころかマグマのように煮えたぎって噴き出していたのではないかと思うのです。もうあちこちで吐き出さないとこもって爆発しそうだったのではないでしょうか?そしてそのため家庭生活が疎かになるというのは、天才芸術家にはありがちな話のように思えます。

さて、そんな折ルイが参加するテイトの楽団とルイが参加するリルのバンドの録音が1926年5月28日同日に2面分づつ行われます。この2つの録音はヴォカリオンに吹き込まれたのですが、飯塚氏によると、ルイはアースキン・テイトの楽団ではトランペットを吹き、リルのバンドではコルネットを吹いているというのです。そしてそれは意識して使い分けているというのですが、どのような意図があって使い分けたのでしょうか?飯塚氏もその狙いまではよく分からないといいます。是非どなたかに解明してもらいたいものです。

録音だけでいえば、ルイの1926年は11月27日にシカゴで行ったホット・ファイヴの2面分の録音で幕を閉じます。しかしこの録音では、トロンボーンにキッド・オリィではなく、「ジョン・トーマス」或いは「ヘンリー・クラーク」(どちらか不明)というどこにでもある名前の奏者の名前が見えます。大和明氏によるとオリィはキング・オリヴァーの楽団に加わりニュー・ヨークに旅立ってしまって不在だったための代役だったそうです。しかしこれらの人物のプレイには不満だったようで、ルイは翌年9月にオリィを呼び戻します。オリィが引っ張りだこのプレイヤーだったことがよく分かります。

詳しくは「ルイ・アームストロング 1926年」をご覧ください。

バンドの再建に取り組んでいたジョー・”キング”・オリヴァーが新バンド「キング・オリヴァーズ・ディキシー・シンコペイターズ」(King Oliver's dixie syncopators)を結成し、ジャズ・シーンに戻って来ました。このバンドは10人編成でちょっとしたビッグ・バンドです。その面子を見るとトロンボーンにキッド・オリィの名が見えます。ルイ・アームストロングのホット・ファイヴはレコーディングだけのバンドだったので、オリィは通常はこのオリヴァーのバンドでの活動が中心だったのかもしれません。

この年に始まる新バンドの録音を聴いてまず感じるのは、以前の「キング・オリヴァーズ・クレオール・ジャズ・バンド」のものと比べるとオリヴァーのコルネットが聴こえるということです。しかし残念ながら僕はいくつかの曲を除きこのオリヴァーの演奏に感心したことがないのです。そのいくつかの例外がこの年の録音に聴かれます。

不思議なのは、5月29日録音の「シュガー・フット・ストンプ」で、もともとはオリヴァーの作った「ディッパー・マウス・ブルース」だというのです。オリヴァーは1923年クレオール・ジャズ・バンドで録音しています。それをルイがニュー・ヨークに持って行き、ヘンダーソン楽団で吹き込むのですが、ドン・レッドマンが16小節のクラリネット合奏部を追加して「シュガー・フット・ストンプ」と名前を変えたと瀬川氏が述べています。その「シュガー・フット・ストンプ」を作者のオリヴァーが取り上げています。それなら「ディッパー・マウス・ブルース」の再演ではないでしょうか?なぜ「シュガー・フット・ストンプ」というタイトルで吹き込むのか不思議です。なおガンサー・シュラー氏は「”Sugar foot stomp”は、キング・オリヴァーの“Dippermouth blues”をルイ自身がシカゴから持参してきたという話は、ジャズのライターたちが音楽的分析をせずにしばしば飛びついた類(たぐい)の伝説である」と真っ向から反対しています。しかしどういう経緯でヘンダーソン楽団が取り上げたのかは分かりませんが、「シュガー・フット・ストンプ」=「ディッパー・マウス・ブルース」だと思います。

次に9月17日録音の2曲が注目です。まず「サムディ・スィートハート」ですが、この曲だけクラリネットのジョニー・ドッズが客演しています。オリヴァーの吹込みの中では最も売れたナンバーだそうで、この優しいハート・ウォーミングな曲を、まずオリヴァーのミュート・ソロ、短いトロンボーン、珍しいチューバのソロの後のアルト・サックスとドッズのクラリネットの素晴らしいソロが聴かれます。

そしてもう一つは、「デッド・マン・ブルース」です。「死んだ男のブルース」という不吉なタイトルの曲ですが、ジェリー・ロール・モートンの作でモートン自身4日後に吹き込んでいます。作者よりも前の吹込みというのも意外ですが、それぞれの資質の違いが感じられて興味深いものがあります。モートンの方がクラリネットの三重奏などを取り入れキメの細かいアレンジメントを行っています。双方の録音に参加したキッド・オリィにこの辺の事情を聴いてみたいものです。

詳しくは「キング・オリヴァー 1926年」をご覧ください。

1925年の吹込みは見当たりませんでしたが、1926年には結構多くの吹込みが見られます。そしてこの年もドク・クック関係の吹込みが多かったようです。油井正一氏は、『ジャズの歴史』(東京創元社)の中で、「ケパードの吹込みの大半はレコーディングがすごく悪く、実態がつかみにくい。私が神戸の古レコード屋で見つけたDoc Cook」楽団の1926年のコロンビア盤は、ケパードの、最もケパード的な演奏が聴ける珍品」と書いているので非常に期待して聴いたのですが、結果は「?」です。正直どこがケパードらしいのか分かりませんし、そもそもどういう演奏がケパードらしいのかもわかりません。

では全く収穫なしかというとそうではなく、1926年9月に吹き込んだ自身のバンド「フレディー・ケパードアンド・ヒズ・ジャズ・カーディナルス」(Freddie Keppard and his jazz cardinals)名義の録音ではこれまでと一転して、溌剌とした素晴らしい演奏を展開します。この録音で興味深いのはヴォーカルにブルース草創期のシンガー、パパ・チャーリー・ジャクソンが加わっていることです。但し曲はブルースではありませんが。

続いての録音、11月にジャスパー・テイラーも好調を維持聴き応えある作品に仕上がっています。私見を申し上げると、ことレコードに関する限りケパードの最良の作品は1926年後半に記録されたということができると思います。

詳しくは「フレディ・ケパード 1926年」をご覧ください。

この年のヌーンの録音は少なく、1曲を除いてフレディ・ケパードと被っています。残念ながら出色の出来と言える録音は見当たりません。

詳しくは「ジミー・ヌーン 1926年」をご覧ください。

ジミー・ヌーンと比べて録音数が多かったのがジョニー・ドッズです。ニュー・オリンズの三大クラリネット奏者の一人と言われます。シュラー氏は、「激しい音楽的個性の持ち主であるシドニー・ベシエ、技巧的な一貫性を持つジミー・ヌーンという大物3人組の中間に位置する」とし、そのため彼はたくさんの録音の場で活躍することができたと述べています。

ドッズはこの年ルイのホット・ファイヴはもとより、様々な録音にサイドマンとして加わっています。そこにはジミー・ブライスとのヴォードヴィル・ショウ的な受け狙いのレコードもあれば、女性ブルース・シンガーの歌伴あり、ディキシーランド・ジャズ等もあるといった多様さです。しかし僕が注目したいのは、ジャグ・バンドに加わっての演奏です。今日では、<ブルース―ジャズ―ジャグ・ミュージック>というのはかけ離れた音楽のように捉えている人が多いと思いますが、この時代はこの三者はそれほどかけ離れたものではなく、ミュージシャンはお互い行き来するような関係だったような気がします。

詳しくは「ジョニー・ドッズ 1926年」をご覧ください。

粟村政昭氏は「レッド・ホット・ペッパーズの名で吹き込んだ26年の11曲の演奏は全盛時代のルイ・アームストロングの名演にさえ比肩しうる偉大なもの」と他にない高い評価をしています。まずバンド名が<粋>である。この時点まで(1926年)のバンド名にはどうもひねりの利いたものが見られない。名付け親はやはりモートンなのであろうか?1980年代から2010年代にかけて人気のあったロック・バンドに”Red Hot Chilie Peppers”(略してレッチリ)というバンドがあるが、この名前など”Chili”を加えただけである。”Chili”を加えて辛味を増したということか?

これらの「偉大なもの」は、この年のヒット・チャートを見ると「ブラック・ボトム・ストンプ」は16位、「サイドウォーク・ブルース」が62位にランクされています。いずれもそれなりにヒットしたことになりますが、一般にもその素晴らしさは伝わったということなのでしょう。不思議なのは同チャートに「ウォルヴァリン・ブルース」が62位にランクされていることで、モートンが1926年以前この曲を吹き込んだのは1923年ジネットにソロで吹き込んだものか1925年5月オートグラフ・レコードにクラリネットのヴォルテール・ド・フォー(Voltaire De Faut)とデュオで吹き込んだものしかないはずで、それがこの時になってヒットしたということでしょう。或いは発売が遅れたということも考えられますが。

そして嬉しいことにこの録音は「音」が良いのです。解説によれば当時のヴィクターは他社と比較できないほど優れた録音技術を持っていて、さらにヴィクターはモートンに特に敬意を持っておりこれらの名作は実に素晴らしい音で録音されることになったというのです。これと同様のことはガンサー・シュラー氏も述べています。

この「赤唐辛子楽団」の1926年の録音がなぜ歴史的名演と言われるのかと言えば、「ジャズ演奏の世界にグループ表現の概念を最も明確に持ち込んだ最初のもの」であるということなのだそうです。つまりルイ・アームストロングがジャズにアド・リブという明確な概念を打ち立てたということに対して、モートンは「ジャズ演奏におけるグループ表現」を革新したということになります。確かに複雑な楽曲構成で、この録音に参加した演奏者たちの証言から、用意周到に準備と入念なリハーサルが行われたようです。天才モートンの本領発揮というところでしょう。

突然ですが、これまでのジャズの歴史を顧みると「シンプル化」だと感じます。以前にも触れましたがフレッチャー・ヘンダーソン・オーケストラの1923・24年辺りの録音を聴くとアレンジがかなり複雑です。「捏ねくりまわす」という感じさえします。しかし現代まで続くモダン・ジャズなどは極めてシンプルです。大きな構成は「テーマ⇒アドリブ⇒テーマ」という極めてシンプルなものです。ところがこの年のモートンの「赤唐辛子楽団」の演奏は極めて複雑な構成を持っています。しかし評論家の先生たちは「グループ表現の革新」と評価しています。ヘンダーソンの複雑さとモートンの複雑さはどこが違うのでしょうか?

もう一つ「最初にジャズ演奏の世界にグループ表現の概念を最も明確に持ち込んだ」という評価がありますが、ニュー・オリンズ・スタイルのジャズはグループ・インプロヴィゼイションという明確なスタイルを持っているのではないでしょうか。ではここで評論家の先生たちが言う「グループ表現」とはどんなものなのでしょうか?

そして最後に、この録音は「モートンの個性によって演奏が隅々まで統制されている」といわれます。しかしガンサー・シュラー氏のよれば「統制のとれたニューオリンズ・ジャズ」を目指したのはジョー・キング・オリヴァーだったのではないでしょうか?オリヴァーとモートンの違いは何なのでしょう。或いは目指すところは同じでもオリヴァーはうまく行かず、モートンは成功したのでしょうか?

詳しくは「ジェリー・ロール・モートン 1926年」をご覧ください。

ルイの去ったヘンダーソン楽団はどうなったのでしょう。コルネットにラッセル・スミスを加え、盛んに活動していたのです。吹込みも多く行っていたようです。ヘンダーソンのディスコグラフィーを見ると1926年に27面分の録音を行ったようですが、CD“A study in frustratin”に収録されているのは2セッション4曲だけです。

代表的名演がこの4曲に含まれていないのが残念ですが、シュラー氏はここでも彼しか指摘したことのない見解を提出しています。それは1926年初頭に入団してきた若いトロンボーン奏者ベニー・モートンの素晴らしさです。モートンのしなやかでモダンにスイングするスタイルと超絶的演奏技巧の先進的なプレイは他の奏者たち、ハリソンよりも数年先んじていたとしています。僕が一番信頼する評論家粟村政昭氏は、モートンを「いわゆる『朗々型』のトロンボニストだが、柔らかい音と常にやりすぎない趣味の良さが、スイング時代を通じてかれっを最良のトロンボニストの一人に数えさせた」と述べています。一方ジミー・ハリソンについては、「トロンボーンを文字通りのソロ楽器たらしめた偉大なるパイオニア」と評し、どう見てもハリソンの方が上という評価を下していますが、シュラー氏は逆だというのです。この辺りは今後注意して聴いていく必要があると思いますが、粟村氏が指摘するようにジミー・ハリソンは何といっても録音が少ないのです。

またこれは個人的な問題ですが、粟村氏は、この年録音された「”The stampede”のソロを聞いて感動せぬ奴は人間ではないと思う。」(『ジャズ・レコード・ブック』ジョー・スミスの項)と書いているからです。つまり僕が人間かどうかはこれを聴けばわかるのです。結果は「フレッチャー・ヘンダーソン 1926年」をご覧ください。

ルイ・ラッセルはキング・オリヴァーズ・ディキシー・シンコペイターズのピアニストとして登場しているが、彼名義の録音が1926年に8面分ある。後にキング・オリヴァーズ・ディキシー・シンコペイターズを引き継ぐアーティストなので取り上げておきたい。

詳しくは「ルイ・ラッセル 1926年」をご覧ください。

粟村政昭氏は、その著書『ジャズ・レコード・ブック』のベニー・モーテンの項において、次のように書いています。「モーテンはその早すぎる死によって来たるべきスイング全盛時代の脚光を浴びることなく終わったが、モーテン楽団の残した足跡を丹念に辿っていくことは、カンサス・シティ・ジャズの研究者にとって先ず第一になさねばならぬ重要な仕事である。(中略)カウント・ベイシー往時のヒット作を聴いたぐらいでは、モダン・ジャズ最大の温床となったカンサス・シティ・ジャズのルートを探ることなど不可能に近いことをファンは銘記すべきである」と。

ここではカンサス・シティ・ジャズの草分けベニー・モーテン楽団を中心に置きながら、カンサスやミズーリ、オクラホマ、アーカンサスなどの位置する南西部ジャズにおけるジャズ発展の歴史を見ていきたいと思います。

ガンサー・シュラー氏は、まず20年代のアメリカの地域ごとのジャズ事情というか状況を次のように述べています。南西部のジャズ事情、バンド事情の特殊性は、この地域ではずっと大衆音楽としてラグタイムが人気を保っていたことを見逃してはならないといいます。つまりジャズの先進地であるニューヨークやシカゴにおいてラグタイムが衰退した後も、この地域では、ラグタイムの伝統が維持されたというのです。

その一方で、この地域においてはブルースも最も強力な基盤を持っていました。というのは、初期の最も有名な無学なブルース歌手の中には、テキサス、オクラホマ、アーカンソーで生まれ、育った人たちが多かったからです。1920年代以前、ブルースは、ホテルやダンス・ホールで演奏されるオーケストラの音楽とはまったく別個な、社会的・文化的な位置に存在していました。しかしながらブルースがいったん都市の中産階級の世界に進出すると、南西部の大きなオーケストラは、この形式を採用し、他のどの地域のバンドよりもこれを首尾一貫して使用するようになるのです。この地域の聴衆はブルースをたっぷり聞くことに拘っていたというのです。そしてこの音楽の持つ土臭い、深々とした感覚の中からニューオリンズやニューヨークのスタイルに、最終的にはとってかわるジャズ演奏の手法が誕生したのだというのです。

ベニー・モーテンとそのバンドは1923年秋に録音を開始しました。瀬川昌久氏は「1923年から1925年までにオーケー・レーベルに計14曲、その他にブルース歌手の伴奏をいくつか吹き込んだ」と書いていますが、シュラー氏は、「モーテンのバンドが23年と24年にオーケーに20面分の録音を行った」と書いています。瀬川氏の「14曲+歌伴」でおよそ20面分あったのでしょう。では録音された彼らの音楽とはどのようなものだったのでしょうか?

瀬川氏は次のように書いています。「この時の演奏はまだビッグ・バンド・ジャズというには程遠いものである。スタイルも多種多様で、ラグタイム風もあれば、キング・オリヴァーのクレオール・ジャズ・バンドに似通ったものもあった。」一方のシュラー氏は、「20面分の録音の半分がブルースであることが重要である。それは、1920年メイミー・スミスの「クレイジー・ブルース」でブルース・ブームのきっかけを作ったオーケー社は、1923年ブルース・レコードの参入してきたパラマウントやコロンビアに対抗して、拡大する市場への供給を確保するために、より一層のブルース的素材を探し求めていた」と。つまり20面ほどの録音内容は多種多様だったが、その半分はブルースで、それは当時湧き起こったブルース人気に応えるためにブルースの盛んなこの地域のバンドを探したということでしょう。

ベニー・モーテンとその楽団はこの地域から出たジャズマンの代表格ですが、他にも、ジョージ・E・リー、ジェシー・ストーン、ポール・バンクス等のバンド、少し後にはジェイ・マクシャン、アンディ・カーク等のバンドもここから育ちましたが、彼等もブルース・フィーリング豊かな演奏を行っていたのでしょうか?マクシャン、カークについては聴いたことがあるので頷けますが、その他の人たちは未聴なので不明です。

シュラー氏によれば、1924年のモーテン楽団の録音では、粗野なブルース演奏においてニューオリンズの純粋なアンサンブルのスタイルと南西部に固有の重たいアクセントのつけられたブルース感覚とを併せ持つ魅力を備えているといいます。後に単純なⅠ-Ⅳ-Ⅴの和声進行に基づくこれらのブルース曲の中で、リフがますます頻繁に、巧みに使われるようになっていきます。そしてこの手法は後期モーテンとベイシーのバンドにおいて、ジャズ・オーケストラの基本技術となっていきます。事実1924年のモーテンの録音の多くは、多少の変奏を伴うリフの展開に過ぎない「ソロ」を前面に押し出しているそうです。

1925年は、歌伴の他は余り録音数は多くはありません。そして1926年バンドは、RCAヴィクターに移籍し、多数のレコーディングが行われるようになります。

さらにこの1926年の録音についてシュラー氏はまとめて以下のように述べています。

「この録音は、ヴィクター(という大手)に移ってニュージャージー州キャムデンで行われたのだがこのこと自体がすでに、南西部のバンドの偉大な勝利を物語る。

」

バンドの演奏は、この頃にはアンサンブルの点でよりまとまりだし、ソロがあるい程度様式的な統一性を持ち始めた。メンバーに関して最も重要な追加はトランペット奏者のエド・ルイスで、後にベイシー楽団の不動のメンバーとなった人物であった。当時はまだ10代後半のルイスが、ヘンダーソン楽団のスター・トランペットを務めたジョー・スミスを聴き込んでいたことは明らかである。彼は、ルイ・アームストロングも聴いていて、モーテンの楽団では、新しい世代、少なくともより新しい音楽指向を代表していた。

ルイスの影響、とりわけトロンボーンのサモン・ヘイズへの影響はA-3「カンサス・シティ・シャッフル」などの1926年の録音を通じて感じ取ることができる。ヘイズの演奏はそれまでは常に喜劇的なまでに素朴な側面を強調していたが、1926年では、彼のソロの中に新しいドライヴ感と「ホットな」精神がこもっていた。アルトとバリトン・サックスを演奏するラ・フィレスト・デントが加わって、リード・セクションは3人にまで膨れ上がり、ウッディ・ウォルダーの依然としてノヴェルティ効果やワウワウ音に拘ったクラリネットのソロを中和するような、もう一つのソロの声部を提示することになった。

こうしたメンバーの変化や南西部でのこのバンドの地位向上の結果として、演奏が次第により洗練されたものとなった。ヘンダーソンやその他の東部のバンドの録音や放送に影響されて、モーテンは、より興味深い音楽形式を探求し、より洗練された水準のアンサンブルとソロの演奏を創造することによって、彼の地元やその外部において増加してきた競争相手に対抗した。しかしそれでも、このバンドの演奏は、ジェリー・ロール・モートンのこの時期の録音あるいはまたヘンダーソンの最良の録音の典雅さと構造的なまとまりを持っていなかった。しかしながら、どの曲も彼らの初期のレコードの、形式が単調で、反復の多いアンサンブルやソロと比べれば、少なくともわずかながらの成長と発展を披露している。

過去の痕跡が残るのは避けられないことであった。「カンサス・シティ・シャッフル」の最後のアンサンブルのコーラスは冒頭のコーラスのほとんどそのままの再現であり、ニューオリンズの発想がこれらのアンサンブルにまだまとわりついている。「Midnight Mama」(未収録)のクラリネットとテナー・サックスの二重奏や「ミズーリ・ウォブル」のサックスによる三重奏などにうかがえるように、より変化にとんだ楽器奏法の模索もちらちら登場する。音楽的内容の観点から見れば、それらの試みはごく平凡であるのだが、多彩なフォーマットと表現に対する殆ど子供のような探求心を物語るものである。

「Yazoo blues」(未収録)では、いくつかの新しい影響も姿を現している。例えばモーテンが、モートンかヘンダーソンのレコード(例えばヘンダーソンの「シュガー・フット・ストンプ」)で聴いたかもしれない、讃美歌のような末尾のコーラスとか、12小節の構造を4小節のストップ・タイムめいたソロとそれに後続する8小節のアンサンブルへと分解する手法である。」

そして次のようにまとめるのです。「この時期の録音が優れたダンス音楽であることは明らかであって、激しく揺れるビートを備えたモーテンのバンドが地元で最も人気を得た理由はすぐさま理解できる」と。僕などはそれほどダンサブルとは思わないのですが、例えば「A-2ハーモニー・ブルース」等でも踊れたのでしょうか?ただ黒人のリズム感はものすごいものがあり、どんなものでも踊ってしまうところがあります。もしかすると彼等にとっては十分にダンサブルなのかもしれません。また1926年録音全体として感じることは、雰囲気が明るいのです。

こうしてモーテンのグループは、カンサス・シティの代表的な存在となり、1927年ごろには、伝統的な楽器編成のビッグ・バンドにまで拡大します。そして次回の録音は、1927年6月に行われます。ガンサー・シュラー氏は、これらの録音を聴くと、国中のジャズ・バンドの影響からの影響やそれらのバンドの洗練の高まりが、モーテンのバンドにも投影されて、モーテンのバンドがヘンダーソンのバンドのような東部の楽団に懸命に追いつこうとしていた様子が分かるという。他方彼らの地元周辺では、アルフォンス・トレントの注目すべき楽団やサンアントニオのトロイ・フロイド、ダラスのテレンス・ホルダー、南西部のジェス・ストーンやドン・レッドマンの楽団などとの競争も生じていました。彼らはカンサス・シティそのものは避けながらも、ミズーリやカンサス州を巡演していました。

RCA移籍後の録音の詳しくは、「ベニー・モーテン 1926年」をご覧ください。

この年はデューク・エリントンにとっても重要な年でした。初めてのピアノ・ソロのレコードが好評だったのに加えて、6月にチャーリー・アーヴィスがバンドを去ると、デュークは新しいTb奏者ジョー・“トリッキー・サム”・ナントン(当時22歳)を加入させます。これが当たりでナントンはグロウル・プレイを発展させ、さらにマイレイの持つ技術を習得し、エリントン・ミュージックの基礎ともいえる「ジャングル・スタイル」をマイレイとともに完成させていくのです。

夏にはエリントンは生涯のテーマともいえる「黒と褐色の幻想」(Black and tan fantasy)と初期のバンドのテーマ曲「イースト・セントルイス・トゥードル・オー」をマイレイと共作します。「イースト・セントルイス・トゥードル・オー」は僕がエリントンに興味を持つきっかけになった曲で、とても重要なナンバーですが、それがマイレイ主導のもとに作られた曲とは知りませんでした。

そして秋、アーヴィング・ミルズとの邂逅がエリントンに一大転機をもたらすことになります。この商才に長けた男は当時兄のジャック、作曲家ジミー・マクヒューと共同で音楽出版者を経営していました。彼はエリントンの作曲したものを売ったりしている内に、マネージャー、プロモーター、出版社を兼務することを申し出るのです。音楽活動に専念したいデュークはこれを受け入れ、二人の関係は39年春まで続くことになります。ミルズの手腕は以後明らかになってきますが、「コットン・クラブ」専属出演、映画出演、大手レコード会社との録音契約を次々と結び、エリントンの曲に自作の詞を付けた楽譜を売り出します。白人のミルズがエリントンのマネージャーをすることによって、エリントンの白人社会への売り込みが成功していくことになるといえるでしょう。

詳しくは、「デューク・エリントン 1926年」をご覧ください。

ここら辺りまでのエリントンの初期録音をガンサー・シュラー氏が総括しています。

「これら初期の録音を総括していえば、素材はかなり月並み、組織のまとまりも少なく、秀曲一つ、マイレイの優れたソロが二つということになる。オーケストレイション及び形式的枠組みの点で、明らかにジェリー・ロール・モートンの『ブラック・ボトム・ストンプ』やキング・オリヴァーの『フロッギー・ムーア』(1923年)のような同時期の作品に匹敵するものではない。

もちろんエリントンは27歳の若者に過ぎず、一方モートンとオリヴァーは40代に入ったばかりでまさに全盛期にあった。このことが出来栄えの差異の一端を説明してくれる」とした上でシュラー氏は当時のニュー・ヨークのジャズ・シーン全体とそのエリントン楽団への影響にも言及しています。

曰く「音楽的背景の根本的な相違もまたその理由の一つである。1920年代の前半に成熟した年長の世代の音楽家たちの証言によれば、南部の黒人音楽はニュー・ヨークに届くのが遅れたり、シカゴやセントルイス経由で間接的に届いたようである。また北東部の黒人たちは、とりわけ音楽の分野では、白人たちの音楽を吸収することにより大きな努力を傾けたように思われる。

1920年代の前半に、当時「交響楽的ジャズ」と呼ばれた音楽を演奏するウィルバー・ウィットマンやサム・ウッディングなどのいくつかの大オーケストラが存在したのはそのためであった。文化の相互発展の興味深い過程において、こうしたオーケストラは、最初は白人の大楽団(ホワイトマンやヒックマンなど)の模倣を試みたが、他方白人の大オーケストラは、1920年代の中盤と後期では、とりわけオリヴァーやアームストロングを介したニューオリンズ・スタイルの普及とともに東部のバンドに浸透し始めたより黒人的な要素を吸収しようとした。加えて当時の多くの黒人バンドは彼らの演奏曲目にハーレム(アップタウン)向け及びブロードウェイ(ダウンタウン)向けの2種類の音楽曲目を持っていた。大雑把なまとめ方をすれば、ニューヨークのバンドは、大なり小なり、もっぱら白人の客に照準に合わせて、派手で、小粋な編成であって、ラグタイムの装飾を剥がすことにも、ニューオリンズ・スタイル起源の諸要素を採用することにも遅れていた。逆説的なことに、こうした諸要素は、ニュー・オリンズの伝統が崩壊した直後に効果的な形で取り入れられたのである。

そしてエリントンと彼の楽員たちは全員がこの東部の伝統に浸りこんだ人たちだった。彼らがどのようにして1920年代の後半と30年代の前半にこれを乗り越えて、独特なビッグ・バンドのスタイルを作り上げることができたのか?これは大変に興味深い問題である。

まずはババー・マイレイがこのバンドにより粗野な響きを導入することによって、その最初の足掛かりを作る上でもっとも功績があった。

エリントン自身ババーの功績について明快に『ババーは一晩中、彼のラッパでもって唸って、ガットバキットの音楽を演奏していた』と述べています。しかしこの<ガットバキット>とは何なのか?全くの謎ですが。

続いてこう述べます、「マイレイはシカゴでキング・オリヴァーを、ニューヨークでジョニー・ダンを聴いて、グロウルとプランジャー技法を使い始め、この技法をバンドのTb奏者たち―チャーリー・アーヴィスと1926年の後半に彼に替わったジョー・トリッキー・サム・ナントン―に伝授した。彼らは二人とも今は忘れられているが、ニューオリンズの「フリークな」音を楽器に応用した最初の奏者という評判を持つセントルイスのTb奏者ジョナス・ウォーカーの影響もうけた奏者だった。グロウルとプランジャーの技法の使用によって、このバンドの有名な「ジャングル」効果の響きを工夫したのはマイレイとナントンであった。

実際のところマイレイの影響はこうした効果音をはるかに超える域にまで及んでいた。このバンドの最も重要なソロイストであるだけではなく、単独で、またエリントンとの共作で1927年から29年にかけてこのバンドの多くの演奏曲目を実際に作曲した。柴田氏は1926年夏生涯のテーマともいえる「黒と褐色の幻想」と初期のバンドのテーマ曲「イースト・セントルイス・トゥードル・オー」をマイレイと作曲したと書くが、シュラー氏によれば、マイレイの貢献の度合いはまだ正確に評価されていないが、エリントンと共同署名の作品は、疑いなく基本的にはマイレイによって作られた」というのです。

そして「そうした作品の中には、この時期の最も重要な3つの曲「イースト・セントルイス・トゥードル・オー(East St. Louis toodle-O)」、「黒と褐色の幻想(Black and tan fantasy)」、「クレオール・ラヴ・コール(Creole love call)」-1926年後半と27年前半に録音された―が含まれる。マイレイはまた途方もない旋律的才能にも恵まれていたが、これは彼のグロウルやプランジャーの技法と分かちがたく結びついていた。全ての偉大な演奏家や作曲家の場合と同じように、音程と音色が、最初の着想から密着した姿で発生してくるのである。ここでは、ジャズにおける純粋に古典的な旋律に対するマイレイの甚大な貢献が残念ながら無視されてきたことを指摘するにとどめておこう。」

後にその半生が映画化されたレッド・ニコルズは、ザ・カリフォルニア・ランブラーズへの客演で一度登場している。彼は自己のバンド、「レッド・ニコルス・アンド・ヒズ・ファイヴ・ぺニーズ」(Red Nchols and his five pennies)は、この年に録音を開始しています。

このレッド・ニコルスのファイヴ・ぺニーズは決まったメンバーはなく、レコーディングごとにメンバーをチョイスして吹込みを行っていた。ただしその盛名が華やかし頃にも、ニコルス自身のプレイはビックス・バイダーベックの物真似と言われて評判は良くなかったという。確かにビックスは彼のアイドルであったことは間違いの事実だが。ともかくジミー・ドーシー、ジャック・ティーガーデン、ベニー・グッドマンという気鋭の若者たちを登用し世に送り出した彼の功績は実に大きいといえるでしょう。

誰も言っていませんが、この1926年初の録音において、エディ・ラングは単音によるギター・ソロ(まだエレキ・ギターは開発されていない)を行っていますが、これは史上初ではないかと思います。

詳しくは「レッド・ニコルス 1926年」をご覧ください。

後に「スイング王」として君臨するベニー・グッドマンもこの年初めてレコーディングに参加しています。N.O.R.K.(ニュー・オリンズ・リズム・キングス)に何代目かのドラマーとして活躍したベン・ポラックが率いたバンド、「ベン・ポラック・アンド・ヒズ・カリフォルニアンズ」(Ben Pollack and his Californians)に加わってのものでした。またこのバンドには、グレン・ミラーなども加わっており、後のスイング時代に大活躍するスターも加わっていました。BGは自伝の中でこのデビュー吹込みの前夜は興奮のあまり眠れなかったと記しているそうです。後の大スターも初々しい時代があったのです。

詳しくは「ベニー・グッドマン 1926年」をご覧ください。

ジャズ・コーナーの最後に、最近の若者が興味を持って聴くかどうかはかなり微妙ですが、この年からの吹込みを持っている偉大なジャズマンを一人紹介しておきましょう。それはファッツ・ウォーラーです。まぁ分類が必要かどうかは別として、彼の場合ょっと分類が難しい面があります。

まず彼はピアニストとして、ジェイムズ・P・ジョンソン直伝のストライド奏法に力強さとユーモアを加えたスケールの大きな演奏が特長と言われます。そしてまた彼のヴォーカルも時に羽目を外しすぎるきらいはあったものの無類に楽しいもので、エンターティナーとしての名声を高めるのに大きな武器となっていました。そんな彼の足跡も少しずつ辿って行きたいと考えています。

詳しくは「ファッツ・ウォーラー 1926年」をご覧ください。

1926年ベッシー・スミスは前年ほどではないが、15曲ほどレコーディングを行っています。しかし残念ながら僕は、CD”Bessie Smith/The collection”に収録された1曲しか持っていません。バックを務めるのはジョー・スミス、バスター・ベイリー、フレッチャー・ヘンダーソンというヘンダーソン楽団の精鋭3人です。

詳しくは「ベッシー・スミス 1926年」をご覧ください。

大和田俊之氏はその著『アメリカ音楽史』で次のように述べています。「1926年パラマウント・レコードはテキサス州出身のブラインド・”レモン”・ジェファーソンのレコードをリリースする。このギターの弾き語りによるうめくような歌声は、それまでのヴォードヴィル・ブルースとは異なり、「カントリー・ブルース」と呼ばれるサブ・ジャンルの最初のレコードと言われている。」要は女性シンガーがバンドを引き連れて歌う「ヴォードヴィル・ブルース」とは異なる多分本来黒人社会で歌われてきたブルース、「ぼろ着を身にまとい」、「悲しみの表情」を浮かべた黒人が一人ギターをつま弾きながら歌うブルースは、1926年になってやっとレコーディングされるようになったというのです。

しかしポール・オリヴァー氏は『ブルースの歴史』の中で次のように述べています。「1923年11月シルヴェスター・ウィーヴァー(Sylvester Weaver)がギター・ソロを何枚か吹き込んでいた。翌年4月にはアトランタでエド・アンドリュースという男が歌とギター演奏で『バレル・ハウス・ブルース』というレコードを出している。」この『バレル・ハウス・ブルース』は、Youtubeで簡単に聴けます。どう聴いても完全なブルースです。何故1923年のシルヴェスター・ウィーヴァーではなく、1924年のエド・アンドリュースではなく、1926年のブラインド・レモン・ジェファーソンを初めてのカントリー・ブルース録音としたのかは分かりません。

加えて僕の知っているだけで、1926年にレコーディングを行ったカントリー・ブルース・マンは3人います。その3人は左の写真の3人です。

左の写真はブラインド・レモン・ジェファーソン。詳しくは「ブラインド・レモン・ジェファーソン 1926年」をご覧ください。

真ん中の写真はブラインド・ブレイク。詳しくは「ブラインド・ブレイク 1926年」をご覧ください。

右の写真ロニー・ジョンソン。詳しくは「ロニー・ジョンソン 1926年」をご覧ください。

いずれもギターの腕前は申し分ありません。