僕は一番好きなジャズはいわゆるモダン・ジャズというかハード・バップとか言われるものなのだが、これらの音楽は実にシンプルな音楽だなぁと感じる。特にこの時期、すなわちドン・レッドマンがペンをふるっている辺りのヘンダーソン楽団を初めとする幾つかのビッグ・バンドの録音を聴くとどこまで原曲をいじくりまわすのかと思われるほどの編曲が施されている。別に悪いことでは勿論ないが…。

編曲が好きな人というのは存在する。あまりに低レベルで引き合いに出すのはおこがましいのは十分承知しているが、僕もバンドをやっているときには編曲が大好きだった。原曲を素に、ここはこういうリズムにしてみたら面白いのではないか、ここは突然ブレークでピアノ・ソロ、一転してフォルテシモでアンサンブル、聴いているはハッとするだろうなどと勝手に想像しながら譜面を書いていると時間を忘れた。

よく旅行に行くのだけが楽しいのではない、ここに行ったら何を見よう、何を食べようなどと想像しながら計画を立てるところから旅の楽しみは始まるなどと言われる。全くそれと同じである。レッドマンもそんな風に編曲が楽しくて、楽しくて仕方なかったのだろうか。このCDを聴きながらそんなことを考えてしまった。それだけ激しいアレンジであり、この録音の聴き処は?「ズバリ!編曲」と言えると思う。そしてそのアレンジを担当したのがドン・レッドマンである。

因みに右はヘンダーソン楽団1927年の写真である。見難いかもしれないが、左からトミー・ラドニア(Tp)、ジミー・ハリソン(Tb)、ジョー・スミス(Tp)、ベニー・モートン(Tb)、ラッセル・スミス(Tp)、フレッチャー・ヘンダーソン(立)、チャーリー・ディクソン(Bj)、ジュン・コール(Tu)、ドン・パスクォール(sax)、カイザー・マーシャル(Dr)、バスター・ベイリー(Cl)、コールマン・ホーキンス(Ts)、フル・メンバーである。

さて、この期のヘンダーソン楽団についてガンサー・シュラー氏は、はるかに上達していると書く。メンバーを見ても前年3月からTbに上り坂のスター、ジミー・ハリソンが加入したくらいで大幅な変動がなく安定しており、ラドニエは代表的なソロイストに成長し、コールマン・ホーキンスもまた独自の響きを見出そうとし、バンド自体が素晴らしい状態だったという。

ディスコグラフィーによればこの1927年も多数の録音をこなしているが、僕が持っているのはCDに収められたのは10曲、ビクター系レコードに3曲である。

| Piano & Band reader | … | フレッチャー・ヘンダーソン | Fletcher Henderson | |||

| Trumpet | … | ジョー・スミス | Joe Smith | 、 | トミー・ラドニア | Tommy Ladnier |

| Trombone | … | ベニー・モートン | Benny Morton | 、 | ジミー・ハリソン | Jimmy Harrison |

| Clarinet ,Alto sax & Oboe , arranger | … | ドン・レッドマン | Don Redman | |||

| Clarinet | … | バスター・ベイリ― | Buster Bailey | |||

| Clarinet & Tenor sax | … | コールマン・ホーキンス | Coleman Hawkins | |||

| Banjo | … | チャーリー・ディクソン | Charlie Dixon | |||

| Drums | … | カイザー・マーシャル | Kaiser Marshall |

CD1-16.スナッグ・イット(Snag it)

初めて「ザ・ディキシー・ストンパーズ」なるバンド名が登場する。この後しばらく「オーケストラ」と「ストンパーズ」というバンド名が使われるのだが、どういう基準で使い分けたのであろうか?

曲はジョー・キング・オリヴァーの作のブルースで、オリヴァーの作品としては最も知られた曲。自身1926年3月11日と9月17日と2回吹き込んでいる。オリヴァーは以前書いたように歯の痛みからか27年のプレイは冴えないが、26年の吹込みはよく鳴っている方である。

こちらのヘンダーソン版は、イントロのブギ・ウギ風のアンサンブルをあっさりこなし、コルネット・ソロが3コーラス続く。このソロがラドニアかジョー・スミスかは僕には判断付かないが、ディスコグラフィーによればラドニアだという。素晴らしいソロだ。4コーラス目にレッドマンが作曲したアンサンブルが加えられるところがレッドマンらしい。その2コーラスはダブル・テンポを取り、次のコーラスで元のテンポに戻して終わる。

1月20日のメンバーに、

Trumpet … ラッセル・スミス(Russell Smith)⇒In

Tuba … ジューン・コール(Jun Cole)⇒In

が加わる。

なぜ1月20日は、”Fletcher Henderson And The Dixi Stompers ”名で、1月21日が”Fletcher Henderson and his orchestra”名なのだろう。

また上記のパーソネルはCDに記載されたもので、Web版のディスコグラフィーではTpのラッセル・スミスはこの3曲には参加していないと記載されている。

| CD1-17. | ロッキー・マウンテン・ブルース | Rocky Mountain blues | >

| CD1-18. | トーゾー | Tozo |

CD1-17.ロッキー・マウンテン・ブルース

シュラー氏は、この頃のヘンダーソン楽団の実力を如実に表す作品だとし、レッドマンのいささか過剰な編曲をバンドは難なくこなしているという。さらにシュラー氏はこの曲の最大の聴き処はラドニエの最初のソロに対して、レッドマンの付けた3本のClと3本のミュート付きブラスの6声部のブロック・コードで記譜された伴奏のアンサンブル(譜例6)の先見性であるとしている。Clを上声に据えることで生み出されるソノリティはその12年後の有名なグレン・ミラーの響きと全く同じだとする。僕はそこまでは解らないが、確かに編曲は過剰だと感じる。また、ほんの少しずつ出てくるTsやPなどのソロも面白い味を出しているのではないかと思う。

CD1-18.トーゾー

シュラー氏の解説。「レッドマンは、3拍子系のリズム(3/4と3/8)を用いて、リズム面で相当に興味深いアンサンブル(譜例7)の楽句を作り出す刺激的な実験を試みたようである。ブラスとClのコード音が4/4のBjと2/2のTuの上で、交互に3/4のパターンで交替する。」さすがによく聴き取るものだ。

そういわれて聴くと終わり近くのアンサンブルは奇妙な緊張感を強いるような響きがする。

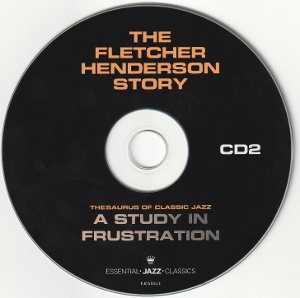

フレッチャー・ヘンダーソンの吹込みについて僕の誤解があった。僕はほとんど”A Study in frustration”に収容されていると思ってしまっていた。しかし”A Study in frustration”はコロンビアに録音されたものを集めたものであり、他のレコード会社にもレコーディングしていたのだ。コロンビア以外の録音で重要なのはやはりヴィクターへの録音だろう。左の「RCAジャズ栄光の遺産シリーズ第9巻 ザ・ビッグ・バンド・エラ第1集」には、全34曲が収録されているが、解説の油井正一氏によれば、この34曲は「ベイビー・ローズマリーと彼女の楽団」名で出された完全な歌伴以外を全て網羅しているという。

1月21日と同じ。Web版ディスコグラフィーにもTpにラッセル・スミス(Russell Smith)が記載されている。

record1A面-1.シャッフリング・セイディー(Shuffling Sadie)

Web版ディスコグラフィーによれば、この日はもう1曲録音されたようだが、オクラ入りとなったようだ。ソロイストはベニー・モートン(Tb)とジョー・スミス(Tp)とのことだが、ほとんどアンサンブル主体のナンバー。

ディスコグラフィーでは、3月11日と同じとなっているが、CDではCl、Asのバスター・ベイリーに代わってカーメロ・ジェジョー(Carmelo Jejo)が加わったとある。このカーメロなる人物は、人名辞典などにも全く登場しない人物で全く不明。

CD1-19.セントルイス・シャッフル(St. Louis shuffle)

ファッツ・ウォーラーの作。トランペットやトロンボーンなどが目まぐるしく短いソロを取る。ホーキンスと思われるテナー・サックスがこれまでになく長めのソロを取っているところに僕は注目した。

3月11日と同様

| record1A面-2 | セントルイス・シャッフル | St. Louis shuffle |

| record1A面-3 | ヴァラエティ・ストンプ | Vriety stomp |

セントルイス・シャッフル

コロンビアへは3月23日に、ヴィクターへは4月27日に録音を行った。このヴィクター盤ではホーキンスのソロの後、トロンボーン、トランペットの短いソロが入り、バンジョー・ソロが入り、再びトランペット、クラリネットの短いソロが入る。

ヴァラエティ・ストンプ

ヴィクターが早く4月27日に、コロンビアへは5月12日に吹き込まれている。このヴィクター盤はアンサンブル中心で、クラ理宇ネット、トロンボーン、トランペット、テナー・サックスの短いソロが随所に入る。

4月27日と基本的に同じだが、5月11日だけファッツ・ウォーラーがピアノを弾いている。5月12日のピアノはヘンダーソンでディキシー・ストンパーズ名義。

| CD1-20. | ホワイトマン・ストンプ | Whiteman stomp | 5月11日 |

| CD1-21. | アイム・カミング・ヴァージニア | I'm coming Virginia | 5月11日 |

| CD1-22. | ヴァラエティ・ストンプ | Variety stomp | 5月12日 |

| CD1-23. | ザ・セントルイス・ブルース | The St. Louis blues | 5月12日 |

この録音からドラムのカイザー・マーシャルの活躍が目立つようになる。

CD1-20.ホワイトマン・ストンプ

ファッツ・ウォーラーの曲をホワイトマンからの依頼でレッドマンがアレンジしたもの。それをヘンダーソン楽団でも取り上げたもの。録音日を見るとヘンダーソン楽団が5月11日、ホワイトマンが8月11日と3か月ほど先行する。ガンサー・シュラー氏によれば、この編曲はむやみやたらと難しいためにホワイトマンのバンドでも初めは演奏できなかったという。

同じ曲の同じ編曲を別の楽団が演奏するというのは興味深いものだが、このように手が込み過ぎて複雑なアレンジの場合、バンドもこなすことで一杯で個性を出すという所まで至らないのではないか?ホワイトマンの楽団の方が音が重厚のような気がするがそれは、楽器編成によるものであろう。それにしても斬新というか複雑怪奇な作品である。ホワイトマン楽団の演奏については「ポール・ホワイトマン 1927年」をご覧ください。

四分音符=240という速いテンポで、大げさで、編曲過剰な「恰好をつけすぎた」箇所が多々あるが、カイザー・マーシャルのハイ・ハット・シンバルの音型のみならず譜例8A、B、Cに見られるような、3/8と3/4の音型(すべて4/4のジャズ的ビートの下で登場する)を織り込んだレッドマンの卓抜な手法に注目しなければならない。また、5/4、2/4のパターンの組み合わせも試みられるとさすがにシュラー氏は聴き取っている。僕はちょっと「ラプソディ・イン・ブルー」のモチーフのようなフレーズが使われているので、やはり<ホワイトマン=ラプソディ>という連想が利用されていると感じた。

CD1-21.アイム・カミング・ヴァージニア

しかしここで大変な事態が起こった。ドン・レッドマンが1927年3月ヘンダーソン楽団を辞めてデトロイトのマッキニーズ・コットン・ピッカーズの共同経営者になってしまったのだとシュラー氏は書く。そしてバンドは初期のマンネリにまで戻ってしまうその典型が「アイム・カミング・ヴァージニア」におけるジョー・スミスの甘ったるいソロだというのである。

「アイム・カミング・ヴァージニア」のソロが有名なのは何といっても、ビックス・バイダーベック。「シンギング・ザ・ブルース」に並ぶ名演と言われている。そしてビックスの録音は5月13日なので2日後である。ほとんど時を同じくして同じ曲を名手二人が吹いたことになる。

ビックスの名演に対し、スミスは甘ったるいといわれるがそうであろうか?僕にはジョー・スミスのTpソロが「甘ったるい」と批判を受けるような大甘なソロでもないと思うのだが…。

さらに面白いことに同曲は同年3月3日にポール・ホワイトマンもレコーディングしている。こちらも名アレンジャーとして名高いビル・チャリスの編曲でリズム・ボーイズのヴォーカル入りである。この年のヒットチャートを見るとビックスのものが第36位、ビング・クロスビーのものが第54位にランクされている。この年のヒット・チューンだったのであろう。

CD1-22.ヴァラエティ・ストンプ、CD1-23.ザ・セントルイス・ブルース

シュラー氏は、私見としながらこの後のアレンジにもレッドマンの名前がクレジットされているが実際はメル・スティッツェルの出来合いの編曲であるという。そしていかにも凡庸な出来とシュラー氏は手厳しい。しかしレコーディングにレッドマンは加わっている。

ここでちょっとまとめてみると、シュラー氏はドン・レッドマンは1927年3月でヘンダーソン楽団を辞めたと書いている。アレンジも「ホワイトマン・ストンプ」が最後で、同日録音の「アイム・カミング・ヴァージニア」、翌日録音分はメル・スティッツェルのアレンジとする。

CDに記載されているデータはアレンジャーの記載がないが、レッドマンはクラリネット、アルト・サックス奏者として5月12日まで録音に参加している。

Web版ディスコグラフィーでは、奏者として参加しているのは5月12日まで、アレンジャーとしては「ホワイトマン・ストンプ」、「アイム・カミング・ヴァージニア」はレッドマン、翌日の「ヴァラエティ・ストンプ」はレッドマン、「ザ・セントルイス・ブルース」はレッドマン説とスティッツェル説があるとしている。

「ザ・セントルイス・ブルース」は、W.C.ハンディ作の超有名な曲。トランペットはラドニアとスミスが入れ替わりにソロを取っているらしい。

| Piano & Band reader | … | フレッチャー・ヘンダーソン | Fletcher Henderson | |||

| Trumpet | … | トミー・ラドニア | Tommy Ladnier | 、 | ラッセル・スミス | Russell Smith |

| Trombone | … | ジミー・ハリソン | Jimmy Harrison | |||

| Clarinet ,Alto sax | … | バスター・ベイリ― | Buster Bailey | 、 | ドン・パスクォール | Don Pasquall |

| Clarinet & Tenor sax | … | コールマン・ホーキンス | Coleman Hawkins | |||

| Tuba | … | ジューン・コール | Jun Cole | |||

| Banjo | … | チャーリー・ディクソン | Charlie Dixon | |||

| Drums | … | カイザー・マーシャル | Kaiser Marshall |

上記はCD記載のパーソネル。ディスコグラフィーではジューン・コール(Tu)は加わっていない。

CD1-24.グース・ピンプルズ(Goose pimples)

ここではっきりとレッドマンが抜けたことが分かる。その代わりにAsなどリードにドン・パスクォールが加入したようだ。誰の編曲かは記載がなく解らないが、これまでのレッドマンの入り組んだ編曲に比べると格段にシンプルだ。ピアノのリーダー、ヘンダーソンとTsのホーキンスがソロで頑張っている。全体にニューオリンズ風な味付けが古めかしい感じをさせるのかもしれない。

レッドマンが脱退したために不在なのはわかるが、何かの都合でジョー・スミスとベニー・モートンも参加していない。

| Band reader | … | フレッチャー・ヘンダーソン | Fletcher Henderson | ||||||

| Trumpet | … | ジョー・スミス | Joe Smith | 、 | ラッセル・スミス | Russell Smith | 、 | トミー・ラドニア | Tommy Ladnier |

| Trombone | … | ベニー・モートン | Benny Morton | 、 | ジミー・ハリソン | Jimmy Harrison | |||

| Alto sax & Baritone sax | … | ドン・パスクォール | Don Pasquall | ||||||

| Clarinet | … | バスター・ベイリ― | Buster Bailey | ||||||

| Clarinet & Tenor sax | … | コールマン・ホーキンス | Coleman Hawkins | ||||||

| Banjo | … | チャーリー・ディクソン | Charlie Dixon | ||||||

| Tuba | … | ジューン・コール | Jun Cole | ||||||

| Drums | … | カイザー・マーシャル | Kaiser Marshall | ||||||

| Arranger | … | ドン・レッドマン | Don Redman |

CD2-1.ホップ・オフ(Hop off)

ジョー・スミスとベニー・モートンが復帰してフル・メンバーでの録音。これも曲はファッツ・ウォーラーの作。CDの記載によればこの曲もドン・レッドマンがアレンジを担当したという記載になっているが、ラドニアが16小節、ホーキンス8小節、ハリソン16小節、ベイリー16小節、ラドニア8小説、スミス8小節とソロ・スペースがたっぷりとってあり、レッドマンらしくない。ソロ・スペースが大きく現代の耳にはなじみやすいような気がする。これもエンディングはニューオリンズ風である。