ルイ・アームストロング 1928年

Louis Armstrong 1928

前回1927年12月13日の録音まで取り上げた。そのあと今回取り上げる1928年6月までルイはレコーディングは行っていない。多分ルイは、前回も書いたが、アースキン・テイト楽団とヴァンドーム劇場、キャロル・ディッカーソン楽団とサンセット・カフェと掛け持ちで出演を続け、27年ディッカーソンが退いたためこのバンドを引き継ぎ、アール・ハインズを音楽監督に据え、バンド名を「ルイ・アームストロングと彼のストンパーズ」と替え、リーダーとして率いるという目まぐるしい活動を行っていた。さらにその間にクラレンス・ジョーンズ楽団に2度出入りし、28年にはシカゴのサヴォイ・ボールルームに出演していたキャロル・ディッカーソン楽団にも加わっていた。多分レコーディングに取り組む時間が無かったのだろう。

一方Okehへの録音は28年に入るとメンバーを一新して行うことになったが、それは本録音の翌日6月27日から行われる後期ホット・ファイヴ、サヴォイ・ボールルーム・ファイヴ名義で行われる一連のセッションである。しかしその前日ルイは、変わった珍しいセッション(大和明氏)、つまり本録音に参加した。レコード会社Okehとしては、半年ぶりのレコーディングなので、軽い肩慣らしでもしておくかということだったのかもしれない。僕もルイのトランペットがもっとも輝かしい光を放ったと言われる1928年の重要作品に取り組む前に肩慣らしをしておこう。

<Date & Place> … 1928年6月26日 シカゴにて録音

<Personnel> … リリー・デルク・クリスチャン・ウィズ・ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・ホット・フォア(Lilie Delk Christian with Louis Armstrong & his hot four)

<Contents> … 「黄金時代のルイ・アームストロング」(EMI TOCJ-5221-28)

| CD8-13. | ユーア・ア・リアル・スイートハート | You’re a real sweetheart |

| CD8-14. | トゥ・ビジー | Too busy |

| CD8-15. | ワズ・イット・ア・ドリーム | Was it a dream ? |

| CD8-16. | ラスト・ナイト・アイ・ドリームド・ユー・キスド・ミー | Last night I dreamed you kissed me |

まずこのセッションは、伴奏を務める3人のメンバーがすごいのである。

先ずクラリネットはジミー・ヌーン。

大和氏によれば、ルイとジミーは2度だけ共演しているという。その一つが本録音でもう一つは、1923年10月15日に行われたキング・オリヴァーズ・クレオール・ジャズ・バンドでの録音だというが、ヌーン自身はこのオリヴァーとの録音には参加していないと証言しているらしい。もしその通りとしたら本録音が唯一となる。

そしてピアノは”ファーザー”アール・ハインズ。ハインズはもともとキャロル・ディッカーソン、アースキン・テイトヌーンのバンドでルイと一緒で、後にヌーンのバンドに加わるので共演は多数ある。しかしルイそしてヌーン、そしてハインズという3人の巨匠の共演はこれしかないという。

さて、本録音の主役はリリー・デルク・クリスチャンという生没年不詳のよく分からない女性歌手である。彼女は当時はやりのブルース・シンガーではなく、20年代後半シカゴの劇場やクラブに出演して人気があったキャバレー・シンガーだという。大和氏は、やや鼻にかかった空虚な声を張り上げ、上っ面だけの感情表現でスイング感もなければフィーリングも感じさせず、ただ人を見下したようなムードで歌うつまらぬ歌い手と酷評している。そんなつまらぬ歌手がとんでもない巨匠といかなる経緯によるものか共演してしまったために後世にその名を残すことになった。彼女はジミー・ヌーンとは1926年にもレコーディングで共演している。

ルイ、ヌーン、ハインズという存在、この3人がそれぞれ絶頂期を迎えており、その素晴らしいプレイを短いソロやムード満点の絡みなどで示しているだけに実に貴重な録音といえる。ルイとヌーンの息の合い方は、ドッズとのそれよりはるかに洗練された雰囲気を持たしているほどであると大和明氏はCDの解説に記している。

CD8-13.ユーア・ア・リアル・スイートハート

確かにあまりうまいとは思えぬリリーの後に出るルイのソロ、そしてそれに絡むヌーンとハインズの演奏は、たった3人とは思えぬほど音の隙間がない。つまり必要十分な音が鳴っているのである。当時はSP盤で録音時間が3分と決まっているなら、下手くそなヴォーカルを外して3人のプレイを少しでも長く収録して欲しかった。

CD8-14.トゥ・ビジー

ここでは、最後の方にルイのスキャットが入る。余りの歌唱に見かねたルイが助け舟を出し作品としてのレベルを保ったという感じがする。

CD8-15.ワズ・イット・ア・ドリーム

伴奏がたった3人なのにちょっとした編成のビッグ・バンドが演奏しているように音に厚みがある。ヌーンのクラがよく歌っている。

CD8-16.ラスト・ナイト・アイ・ドリームド・ユー・キスド・ミー

ヴォーカルの後に出るルイのTpとヌーンのClの絡みが素晴らしい。

名人というのは3人いればそれだけで、下手なオーケストラなどに劣らぬ音の厚みを作り出すものだなぁ、これが僕の素直な感想である。

「黄金時代のルイ・アームストロング」(CD8枚組)の監修を務める大和明氏は1928年のルイについて次のように解説を始めている。以下抜粋してみたい。

「1928年という年は、前後の数年間の絶頂期の中でも最絶頂期と言ってよい。録音した全てが傑作で、正に生涯のピークにあった。そこには厳しさがある。何物をも恐れぬ若さがある。激しい情熱がある。そして圧倒されんばかりの迫力に満ちているのである」と。

ルイは、リリー・デルクとの豪華なそして意外なレコーディングを行った翌6月27日から新生ホット・ファイヴとのレコーディングに臨む。そこで収録された3曲は第3集のB面ラストに収録されている。これが新生ホット・ファイヴでの初録音である。

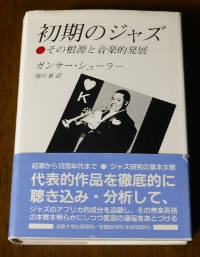

先ずはパーソネルから。レコーディング専門プロジェクト「ホット・ファイヴ」の新生版は以下のメンバーでしばらくのあいだ行われるのであるが、この新生ホット・ファイヴのメンバーについては少しばかり「?」がある。それは旧というかオリジナル・ホット・ファイヴからメンバーを一新している。その内Drのズッティは後にベビー・ドッズとタメをはるような逸材だったので分かるが、Tbのフレッド・ロビンソン、Clのジミー・ストロング、Bjのマンシー・カラについてはプロフィールを見ていただければわかるが後世に残るような人材では全くない。どうしてこのようなメンバーが選ばれたのであろうか?このことには油井氏も大和氏も触れていない。触れているのはガンサー・シュラー氏で、「メンバー一新の理由は、ルイ自身によってはじめられた新しいスタイル、新しい楽想を反映できるメンバーへの変更が必要になった」のだという。それはルイ自身が、旧ホット・ファイヴのメンバーよりもキャロル・ディッカーソン楽団で一緒にプレイしたこれらのメンバーの方が自分の楽想に近いと感じていたからに他ならない。つまりドッズ、オリィ、サンシールはその時点で卓越した演奏家だったが、余りにもニューオリンズの伝統に染まっていた。自分の目指す変化について来れないと感じていたということだというのである。

またルイは、自分のソロを引き立たせるためには、ますますたくさんの編曲が必要であることを知っていた。すなわちオリィとドッズの読譜能力の限界を感じていた。これは彼らが楽譜を読めなかったということではない。より複雑な編曲に取り組めるほどではなかったという意味である。いずれにしろ彼らはこうした高度に洗練された構成の音楽には慣れていなかった。一方ディッカーソンの10人編成のバンドは新しい「編曲された音楽」のスタイルを採用していた。「編曲された音楽」とは、ショウ・ビジネス、真のジャズやニューオリンズ風とは対立するティン・パン・アレィの曲、商業的な洗練の雰囲気などを意味する。すなわちルイはそういった音楽へ、自分の音楽の舵を切ったのだともいえる。

確かにオリィとドッズは、しばしば調子を外したし、音を間違えたし、スイングしないこともあった。しかし両者は強い音楽的個性の持ち主で、いつも録音においても何がしかその味わいは残った。しかし後を継いだ3人はそうではなかった。つまりそつなくこなすことは出来るがそれまでの人材であり、歴史的録音に参加しながら現代に彼ら自身のプロフィールは伝わっていない、正確な写真さえ不明という状況なのである。

シュラー氏はこの6月の一連のセッションにおいては何といっても”West end blues”の世紀の名演以外ルイはさほど好調ではないとした上で、さらにほとんどすべての曲のエンディングの仕方が「みょうちきりん」であると古めかしい表現で書いている。氏はまた、[スキップ・ザ・ガター]と[ドント・ジャイヴ・ミー]におけるBjとPの間の和声的不一致は、Bjのカラの無能力か録音の前の準備の不足としてしか説明がつかないと厳しく批判し、ストロングのClソロは必ず調子を外すし刺激的なところも無い。ロビンソンは余りにも多く音を間違え、しばしば窮地に追い込まれている。こんな状態でルイはどうして我慢しているのか不思議に思えてくるとまで評している。その上で氏はこう述べるのである。「多分ルイはこれらの不具合を気にしていなかったのだ。彼のサイドメンの演奏は、それほど重要ではなかった。ルイにとって、その個人にとって不名誉となるだけのことだけだったのだという。氏はルイの世紀の名演「ウエスト・エンド・ブルース」とハインズの名演「スキップ・ザ・ガター」に詳述しているので、この項の最後に別掲する。

<Date & Place> … 1928年6月27、28日 シカゴにて録音

<Personnel> … ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・ホット・ファイヴ(Louis Armstrong & his hot five)

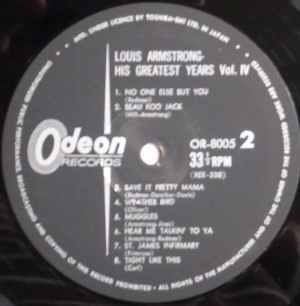

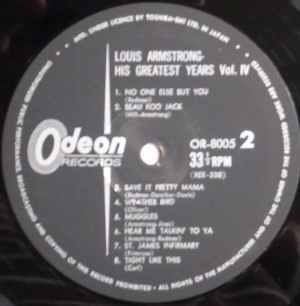

<Contents> … 「ルイ・アームストロング傑作集 第3、4集」(Odeon OR-8004、5)&「黄金時代のルイ・アームストロング」(EMI TOCJ-5221-28)

| Record3-B6.CD3-1. | 花火 | Fireworks | 6月27日 |

| Record3-B7.CD3-2. | スキップ・ザ・ガター | Skip the gutter | 6月27日 |

| Record3-B8.CD3-3. | マンディ・デイト | A Monday date | 6月27日 |

| Record4-A1.CD3-4. | ドント・ジャイヴ・ミー | Don't jive me | 6月28日 |

| Record4-A2.CD3-5. | ウエスト・エンド・ブルース | West end blues | 6月28日 |

| Record4-A3.CD3-6. | シュガー・フット・ストラット | Sugar foot strut | 6月28日 |

花火

日本では、本レコード(東芝・オデオン)盤がこの曲の初公開であるという。解説の油井正一氏によれば、評論家ブライアン・ラスト氏は、この曲は<タイガー・ラグ>の脚色であるとしているという。

大和明氏は、シングルトンが冒頭から限られた道具で、エキサイティングなソロを展開し健闘している。これまでのホット・ファイヴの録音作品に比べ速いテンポで、歯切れのよい演奏が繰り広げられる。リズムは完全なフォー・ビートであり、ニュー・オリンズ風アンサンブルの面影は全くない。完全に新しい形のジャズ演奏であると述べている。

僕にはかなりニュー・オリンズ風に聴こえるのだが、確かに各自のとるソロはニュー・オリンズ風ではない。僕は、ハインズのソロが終わり一旦ストップして、突然吹き出されるルイのソロのところなど斬新に感じるのだが。

シュラー氏は、シカゴ・スタイルのジャズの模倣のように響く元気な曲とし、Tbのロビンソンは生き生きとした短いソロを取り、ハインズは最初は不安定なソロを取るが、2番目のソロの末尾に大変垢抜けした「復調的な」ブレイクを忍び込ませようとしているという。

スキップ・ザ・ガター

ストップ・タイム、ダブル・タイムを駆使してルイがハインズ達と会話を交わす感じの離れ業的な名演であるとは油井氏。特にハインズとのインター・プレイが見事だ。

ところがシュラー氏は、ルイの不調の例としてこの演奏を挙げ、ルイらしくない一つの陳腐なブレイク(Clのソロの真ん中)やたくさんの音の間違いがあり、他方PとTpの2小節ずつの素晴らしい楽句の交換もあり出来映えにムラがあるとする。

マンディ・デイト

ルイとハインズの会話が劈頭を飾る。ハインズの代表作の一つという。ここでルイは珍しくミュートをかけたプレイを披露している。

ドント・ジャイヴ・ミー

コロンビアが1940年に原盤を発見するまで全く陽の目を見なかった一作。「ジャイヴ」とは「スイングする」ことを意味するスラングだが、ここでは「からかわないで」といった意味であろうとは油井氏。

一方大和氏は、ここではハインズの革新的な技法による典型的な例を聴くことができるという。まさしくルイのTpのフレイズをその右手に移した力強い奏法がそれであるという。

シュラー氏は、観客を唸らせようとしたと思われるアンサンブルの編曲が堅苦しいと書いている。

ウエスト・エンド・ブルース

ルイ・アームストロングの全時期を通しての最高傑作と万人が認める作品。評論家レナード・フェザー氏は、少年時代このレコードを聴いて、その偉大な芸術性に撃たれジャズ評論を目指すようになったと告白しているし、少女時代のビリー・ホリディは女郎屋に備え付けられた蓄音機でこのレコードを聴かせてもらうために遊女たちの使い走りを喜んでやったという(ビリー・ホリディ物語)。

この曲を聴いてジャズを一生の仕事にすることを決心した人は世界中にたくさんいる。全ジャズ史を通じての偉大なレコードであるとは油井氏。

大和氏は、冒頭のルイのカデンツァの息をのむような輝かしさ、ブルースのテーマからTbソロに移り、サブ・トーンによるClに導かれたルイのスキャットは胸にしみるような感動的な深みを感じさせるとし、そしてハインズの華麗にして胸を打つソロが続き、ルイが4小節を3音で長く伸ばして吹いた後さらに手の込んだフレイズに分解し、エモーショナルに歌い上げていく展開の妙など、すべてに相違を感じさせる素晴らしい傑作であると解説している。

この曲の作者は師のキング・オリヴァーで、オリヴァー自身も同年ルイに先駆けて録音を残している。オリヴァーの演奏が普通なのに対しここでルイは、劇的に変貌を遂げさせるのである。

シュガー・フット・ストラット

油井氏は、「ウエスト・エンド・ブルース」に比較することはできないが、各人が充実したソロを取る傑作である。当時録音技師がバス・ドラムのスタジオへの持ち込みを許さなかったため、ズッティ・シングルトンのドラムだけ変な音を出しているのが惜しいと記載している。一方大和氏は、冒頭からして斬新だ。すなわちアンサンブルとズッティのシンバル・ワークとの掛け合いで始まり、テーマに入る。それぞれのソロも見事だが、特にルイのヴォーカルとハインズによるバッキングの協調が聴き処であると述べている。

一方、シュラー氏は、曲全体に幸せで弾むような感覚があるのだが、ルイのストップ・タイムのソロはあまりうまく行っていないとしている。

ジャズ史上の傑作”West End Blues”の詳細解説

ジャズ史上の傑作といわれるこの作品を音楽家であり評論家でもあるガンサー・シュラー氏が詳細に分析している。相変わらず分かりにくい記述なのだが、できるだけ簡明化して記載しよう。

氏は先ず導入部自体が画期的だったとし、「この導入部は二つの着想、一つは、時折使用された冒頭のブレイクともう一つは拡大型のストップ・タイムのコーラスを結合して自由なテンポのカデンツァにまとめたものだからである。テンポはルバートでありながら、この導入部は、曲が終わった後で振り返ってみると、主要なテンポのダブル・タイムであることが分かる」とシュラー氏は書く。因みに<ルバート>とは自由なテンポでという意味なので、自由なテンポといいながら実はダブル・タイム(倍テンポ)だったと言いたいらしい。

さらにシュラー氏は、<カデンツァ>はアメリカの音楽的伝統に不可欠なものだといい、コルネットによる様々な<カデンツァ>の上を行く超越的なカデンツァであるとし、この点でこの演奏は、ジャズを器楽音楽にする上で何よりも貢献した野外のブラスのマーチング・バンドという原点に立ち返ったという。

さて「ウエスト・エンド・ブルース」はわずか2つの楽句から成っている。これらの2つの楽句自体がルイのスタイル全体とジャズの言語に対する彼の貢献を要約している。

さて「ウエスト・エンド・ブルース」はわずか2つの楽句から成っている。これらの2つの楽句自体がルイのスタイル全体とジャズの言語に対する彼の貢献を要約している。

最初の楽句は、その最初の4音の力強い突進とパンチでもって我々を驚かせる。これらの4音が、拍に乗って登場する。すなわちシンコペイトされないし(無伴奏だから)、リズムの準拠枠もないという事実があるにもかかわらず、否応なしにスイングしていることを直ちに意識させられてしまう。ルイの奏するこれらの音は、譜面上のそれらの音と違って、ジャズのもたらすスイングの中身をよく教えてくれる。ルイがそれぞれの音に与えるアタックのつけ方、それぞれの音の音程の音質と正確な音価、音を出す手法、次の音を出す直前でのわずかな隙間など、別言すれば、音響のパターン全体がジャズの調音の本質的特徴の縮図を著している。これと関連して第1小節のF♯音がその前の3音よりもちょっぴり長めに保たれることに注目すると面白い。これは偶然ではない。というのもこのF♯音は三重の役割を果たしているからである。

(1)次の2音(G音とB♭音)と結びついて、オリヴァーのテーマ冒頭である。

(2)この音は、G音の「ブルー」音程分低めの隣接音としてE♭の調性を確定する(これらの音は無伴奏であって記譜上は例えばC短調にも所属し得る)

この音は最初の楽句全体の中で最も痛切に印象に残る音である。この音程を選択した卓抜さを判定するには、和声的に可能なその他の音程―B♭、E♭、G、C、A♭に代えてみればいい。第3小節においてルイは、リズム面で注目すべき事柄、近年我々が「拍節的変調」と呼ぶようになったもの、すなわちテンポの変更を行う。しかしながらここでのテンポはでたらめに変わるわけではなく、前のテンポとの正確なリズム関係を保ちながら変わる。第3小節の3連符の8分音符は第2小節の8分音符の長さに等しい。第1小節と第2小節のテンポでこの3連符があるとすれば、ルイの実際の演奏よりもはるかに速くなるのは当然であるし、4分音符の2拍6連であれば、より遅くなるであろう。彼は、このテンポでの1拍6連は、彼の達人的な技巧をもってしても早すぎるし、2拍6連では遅すぎていささかだらしなくなることを本能的に知っていた。

この音は最初の楽句全体の中で最も痛切に印象に残る音である。この音程を選択した卓抜さを判定するには、和声的に可能なその他の音程―B♭、E♭、G、C、A♭に代えてみればいい。第3小節においてルイは、リズム面で注目すべき事柄、近年我々が「拍節的変調」と呼ぶようになったもの、すなわちテンポの変更を行う。しかしながらここでのテンポはでたらめに変わるわけではなく、前のテンポとの正確なリズム関係を保ちながら変わる。第3小節の3連符の8分音符は第2小節の8分音符の長さに等しい。第1小節と第2小節のテンポでこの3連符があるとすれば、ルイの実際の演奏よりもはるかに速くなるのは当然であるし、4分音符の2拍6連であれば、より遅くなるであろう。彼は、このテンポでの1拍6連は、彼の達人的な技巧をもってしても早すぎるし、2拍6連では遅すぎていささかだらしなくなることを本能的に知っていた。

第3小節における第1音と第3音はこの点で大変興味深い。ルイは8分音符で続けるか否かについてまだ心を決めかねていた気配がある。E♭音、F音、F♯音には3連符を明示する協調は全く窺えないし、リズムがすでに述べたように前の小節の8分音符に対応していた以上ルイは、当初は普通の8分音符で前に進むつもりだった。この個所は潜在する和声上の文脈(E♭メジャー)がルイのリズムの選択にいかに影響を与え、それを規定したかを示す見本である。ルイが、G音(第3小節の4番目の音)へ進むにつれて、E♭のアルペジオでCマイナーへと進行する可能性と並んで、3連符のパターンが頭の中に思い浮かんだ。しかしすでに演奏されたこの小節の最初の3音は冒頭の小節のテンポではどんな3連符にも照応しなかったので、ルイは二つの選択に直面した。テンポ外れな遅めの3連符のパターンで続けるか、それとも3連符のアルペジオの発想を全く放棄するか、彼の選択は、ジャズにおいて非正統的な手法、テンポの変更を含んでいたとしても、疑いなく正解だった。大胆であると同時に単純極まりないこの本能的な決断はとてつもなく見事である。これは、ジャズの偉大な即興演奏家が、元来は誤謬やためらいから始まった事柄に対してこれを肯定する解決をどのように見出すかを示す典型的な例である。

第2楽句(B)は、ルイの以前の作品で何度もお目にかかった7度音で終止する下向型の旋律線の一つである。「ウエスト・エンド・ブルース」では、この発想が反復進行(譜例でC1-C2そしてD1-D2)によって引き伸ばされて、華麗に拡大されている。ここでも冒頭の苛烈なまでのドライヴとスイングが徐々に落ち着いて安らぐのだが、今度は曲のテーマ自体の静かなメッセージの出番を用意する。

「ウエスト・エンド・ブルース」の度肝を抜かれるような導入部の後で、テーマ(譜例14)が登場する。和声付けはごく単純であり、それだけさらにそっけなくあっさりしている。しかしながら第7小節からは再び手の込んだ楽句が組み立てられ始めて―このコーラスの最後の2小節で―ルイが螺旋状に上向する3連符のアルペジオ、すなわち冒頭の第3小節のヴァリアントを用意するまでその輪郭と強度を拡大していく。ルイの次の登場は歌手としてである。ここで彼は微小な細部を除くならば、ジミー・ストロングとの打ち合わせで録音前に輪郭を決めておいたことが明らかと見えるパターンによって、クラリネットと交換の楽句を即興する(当初は厳めしく、後はより気楽な調子で)。

「ウエスト・エンド・ブルース」の度肝を抜かれるような導入部の後で、テーマ(譜例14)が登場する。和声付けはごく単純であり、それだけさらにそっけなくあっさりしている。しかしながら第7小節からは再び手の込んだ楽句が組み立てられ始めて―このコーラスの最後の2小節で―ルイが螺旋状に上向する3連符のアルペジオ、すなわち冒頭の第3小節のヴァリアントを用意するまでその輪郭と強度を拡大していく。ルイの次の登場は歌手としてである。ここで彼は微小な細部を除くならば、ジミー・ストロングとの打ち合わせで録音前に輪郭を決めておいたことが明らかと見えるパターンによって、クラリネットと交換の楽句を即興する(当初は厳めしく、後はより気楽な調子で)。

ルイの最後のコーラス(譜例15)はこれまでの演奏に劣らず瞠目すべきもので、音楽の構造としても感情の側面でも完璧なクライマックスである。まずは長く高い音程のB♭音で始めて、これをほとんど4小節にわたって維持しながら、ルイは異常なまでに持続する緊張感を組み立てる。この長い音によって封印された緊張全体が伴奏に乗りながらも、リズム面での何の制約も受けずに浮遊しているような、熱情的な、ほとんどどもるような反復的楽句の中で、解放される。このコーラスのクライマックスの構造的な諸条件は即興の作品においては類まれな必然性を備えている。ルイのこの作品の4つのコーラスそれ自体が、華麗な導入から抑制の効いた中間のコーラスを経て情熱的なフィナーレに至るまで、完璧に構造的な旋律線を形成している。ロビンソンとハインズによる点在するソロ(後者は優れているとしても)は、ルイの白熱的な水準に達するものではなく、演奏全体の卓越した品質を減ずるところがある。

ルイとハインズの名演”Skip the gutter”

ハインズとルイの素晴らしい二重奏を目玉とする曲である。これを凌ぐのは6か月後に録音される、これも有名な「ウエザー・バード」のみである。この曲のブレイクでは、ルイがハインズの後に続くから、ハインズが挑戦者でありルイは挑戦を受ける立場にある。二人が作るブレイクの繋がり全体が驚異的なまでに多彩であって、同時に論理的である。

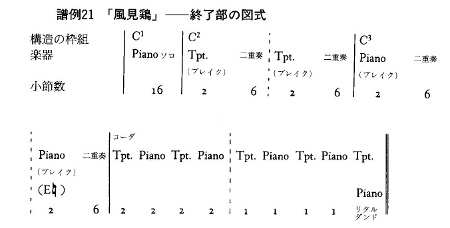

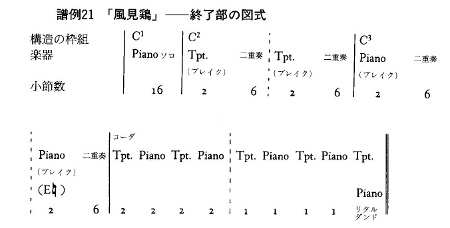

形式的なプランは次のパターンである。

[2-2-6-2-2-2]

ハインズがまずは2小節の楽句を開始し、これがルイの応答の直前まで続く。ルイは駆り立てられてダブル・タイムの楽句でこれに応答する。次いでハインズは寛いだ3連符のスイング感を作り出すのだが、ルイは全く異なるが相補する音を選んでこれをそっくり模倣する。ハインズは、ルイが自分の次の6小節では自分を模倣しないことが分かっているので、Tpでは全く様にならない、まことにPらしい2小節単位の楽句を繰り出していく。次いで、途中でルイを迎えられるような、よりホーン的な楽句を披露する。そしてそれに乗ってルイは16小節のみならずハインズの6小節も締めくくることができるのである。その際ルイは、ハーフ・ヴァルヴのベンド音やクロス・アクセントの3連符をたっぷり織り込んだ、華麗にスイングする単音の反復を用いて行う。

ルイが終えるとハインズは、減和音のアルペジオに移行するが、4拍目からこれに入るという離れ業をやってのける。このためハインズが1拍分飛ばしたかのようにつかの間は思えてしまう。ところが、このアルペジオの楽句は1拍分拡大された形なので、次の小節(32小節の2重奏の18小節目の箇所)の第1拍目ではシンコペイトされた不協和音感を与えないわけではないのだが、4/4拍子へなんなく復帰する。ルイがこれに同様に応答した後、ハインズはルイが上の音程では乗ることが不可能な二つのダブル・タイムの楽句を作り出す。ハインズのこれら二つのブレイクは本質的には同じものだが、一方は他方のヴァリアント型である。このヴァリアントは、左手のウォーキング・ベースの10度をオン・ビートからオフ・ビートへとずらせたシンコペイションで成立するものに過ぎないのに、その効果たるや圧倒的である。実際これは不注意な聴き手にとっては不快である。なぜならばまたもやハインズが半拍子分遅れたように聴こえてしまうからである。このブレイクでは、聴き手がダブル・ブレイクの観点から思考する場合にのみ、ハインズのリズム上の正確さが明確になる。これらの2小節(譜例16)はハインズに特有なもので、類似の形態ではしばしば登場する。このリズム的な対位法でハインズのスタイルは両手の独立した、複雑な響きを獲得したのだが、これはそれまでのジャズではおそらく全く聴かれなかったであろう。ハインズが「単一な」時間の動きに復帰する時、束の間、右手に躊躇いがある。この部分が録音全体の中で彼の演奏に唯一の難点である。

ルイが終えるとハインズは、減和音のアルペジオに移行するが、4拍目からこれに入るという離れ業をやってのける。このためハインズが1拍分飛ばしたかのようにつかの間は思えてしまう。ところが、このアルペジオの楽句は1拍分拡大された形なので、次の小節(32小節の2重奏の18小節目の箇所)の第1拍目ではシンコペイトされた不協和音感を与えないわけではないのだが、4/4拍子へなんなく復帰する。ルイがこれに同様に応答した後、ハインズはルイが上の音程では乗ることが不可能な二つのダブル・タイムの楽句を作り出す。ハインズのこれら二つのブレイクは本質的には同じものだが、一方は他方のヴァリアント型である。このヴァリアントは、左手のウォーキング・ベースの10度をオン・ビートからオフ・ビートへとずらせたシンコペイションで成立するものに過ぎないのに、その効果たるや圧倒的である。実際これは不注意な聴き手にとっては不快である。なぜならばまたもやハインズが半拍子分遅れたように聴こえてしまうからである。このブレイクでは、聴き手がダブル・ブレイクの観点から思考する場合にのみ、ハインズのリズム上の正確さが明確になる。これらの2小節(譜例16)はハインズに特有なもので、類似の形態ではしばしば登場する。このリズム的な対位法でハインズのスタイルは両手の独立した、複雑な響きを獲得したのだが、これはそれまでのジャズではおそらく全く聴かれなかったであろう。ハインズが「単一な」時間の動きに復帰する時、束の間、右手に躊躇いがある。この部分が録音全体の中で彼の演奏に唯一の難点である。

しかし彼は直ちに立ち直り、ルイがこの二重奏を半音階的に下向する3連符の楽句で終える。この楽句は、特徴と音調の点で、第16小節におけるルイの基音に拠るブレイクと同系統のものである。以上のいわば離れ業は、ジャズの即興的な精神が創造的な衝動に駆り立てられると、通常の会話と同じくらいの音楽的会話が行えることを例示する印象的な事例である。

ハインズの他のソロはもそろって高い水準にある。無防備なところを目撃されることはめったになく、その場合には、例えば[ドント・ジャイヴ・ミー]の7小節目のアンサンブルの楽句の直後に見られるようなバンド全体が過度に常套句的な編曲の場合である。

ついでながら、ハインズが[ウエスト・エンド・ブルース]においてロビンソンのために、また[トゥー・デューセス]においてルイのために、提供する酒場風な二つのトレモロのスタイルもまた興味深い。そこでも、ハインズの音の強度とタッチの卓抜なコントロールによって、安っぽい手法がクラシック音楽の洗練の水準にまで高められる。

<Date & Place> … 1928年6月29日、7月5日 シカゴにて録音

<Personnel> …ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・ホット・ファイヴ(Louis Armstrong & his hot five)

<Contents> … 「ルイ・アームストロング傑作集 第4集」(Odeon OR-8005)&「黄金時代のルイ・アームストロング」(EMI TOCJ-5221-28)

| Record4-A4.CD3-7. | トゥー・デューセス | Two deuces | 6月29日 |

| Record4-A5.CD3-8. | スクィーズ・ミー | Squeeze me | 6月29日 |

| Record4-A6.CD3-9. | ニー・ドロップス | Knee drops | 7月5日 |

シュラー氏は、前曲[シュガー・フット・ストラット]及びこの日に録音された2曲について、ルイとバンドは余りに派手に、粋にやろうとし過ぎている。大げさな効果を狙って、しばしばほとんど空虚な仕草で終わってしまう。このため様々な落とし穴にはまり込んでいるという。

トゥー・デューセス

トゥー・デューセス

油井氏、この曲もズッティのドラムが珍奇な音を出しているのが惜しい。しかしハインズ、マンシー・カラはアームストロングと一体となり「インター・プレイ」の妙を聴かせてくれる。一方、大和氏「この曲では、ルイの心を打つプレイとマンシーの珍しいバンジョー・ソロを聴ける。ルイのミュート・ソロにはリリカルな味さえ感じられると述べている。

シュラー氏は、中心部のダブル・タイムのアンサンブルは全く完成されていないという。

スクィーズ・ミー

油井氏、サッチモのスキャット・ヴォーカルのバックで合唱しているのはハインズとマンシーの二人で、ラストのTpソロに入って間もなく雑音が入るのは、誰かが椅子か楽器ケースにぶつかった音だと紹介している。

大和氏、テーマの前半をアンサンブル、後半をハインズのピアノ・ソロが取り、テーマの最後の2小節だけをTbにするなど当時としては変則的な構成で始まる。しかし続くルイのソロはバンジョーだけのバックで味わい深い表現を示す。ルイのスキャットに入る直前のBjの部分で何やらごそごそと雑音が入ったり、歌の後Tpソロに入った途端誰かが何かを倒したような雑音も入るが、演奏の味わいを損なっていないという判断でNGとはしなかっただけのことはある内容のある演奏である。

シュラー氏は、ビング・クロスビーとリズム・ボーイズを模倣した歌唱が不安定である。ルイの歌唱が音程を外した類まれな例の一つであるという。

ニー・ドロップ

タイトル「ニー・ドロップ」を僕はプロレスの技かなと思っていたら、大和氏はアクロバット的なダンスの名称であると記載している。この曲も「タイガー・ラグ」のコード進行を借用した演奏で、相変わらずズッティの珍奇なドラムが活躍する。名手と言えども仕方がなかったのであろう。ストロングのTsソロが珍しい。1週間後となるこの録音においても、油井氏は珍奇なドラムの音を聞かされるナンバーとだけ記載している。

1928年7月に1曲の録音([ニー・ドロップス])が録音された同日、キャロル・ディッカーソンズ・サヴォイアジャーズ名義で、キャロル・ディッカーソンの組織するバンドの録音も行われている。レコード会社はコロンビアであったため、「黄金時代のルイ・アームストロング」には収録されていない。この時の録音は2曲「シンフォニック・ラプス(Symphonic Raps)」と「サヴォイアジャーズ・ストンプ(Savoyager’s stomp)」。この録音は重要で、ガンサー・シュラー氏は、譜例を挙げて詳述している。しかし残念ながら未聴のため次に進むことにしよう。

次の録音は5か月飛んで今回取り上げる12月4日に行われたルイとホット・ファイヴによる2面分の録音である。この日以降ズッティ・シングルトンはバス・ドラムをスタジオに持ち込むことを許されたと見え、ズンという低音が聴かれるようになる。そう意味で一つの転機となった録音である。

シュラー氏は、またもや12月には素晴らしい録音が行われたが、全体として出来映えが不ぞろいである。バンドの演奏は総じて技巧の面では改善され、楽想でもよりまとまりができたが、多くの演奏が硬直した編曲や感傷的な味付け、貧弱な素材の影響を被っている。コマーシャリズムの微妙な圧力も加わり始め、革新的な奏者としてのルイという面は弱まり始めるという。そしてシュラー氏は、[ウェザー・バード]と[マグルス]の出来映えが素晴らしいとし詳述しているので、それは改めて紹介しよう。

<Date & Place> … 1928年12月4日 シカゴにて録音

<Personnel> … ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・オーケストラ(Louis Armstrong & his orchestra)

<Contents> … 「ルイ・アームストロング傑作集 第4集」(Odeon OR-8005)&「黄金時代のルイ・アームストロング」(EMI TOCJ-5221-28)

| Record4-A7.CD3-10. | ノー・パパ・ノー | No Papa No |

| Record4-A8.CD3-11. | ベイズン・ストリート・ブルース | Basin street blues |

ノー・パパ・ノー

ベルギーのジャズ評論家ロベール・ゴファンが自宅にルイを招いた時のこと、このレコードをかけてルイに聴かせた。ルイはこの録音をすっかり忘れており、急に立ち上がって、「こんな素晴らしいトランペットを吹く男がいるのか!何という名前だ」と訊いたというエピソードで知られているという。

なおこの曲は、デューク・エリントンもこの年1928年10月2日、一足先に録音を行っている。ということは当時のポピュラー・ヒット曲だったのかもしれない。

イントロから直ぐに入るルイのソロが素晴らしく、これをサポートするハインズも見事である。そしてコーラスごとにキーを変えていく構成も手が込んでおり、Cl、Tbも好演である。

シュラー氏は、次の[ベイズン・ストリート・ブルース]ともども無条件ではないが、どちらも優れた演奏であると評価している。こちらのナンバーは、ブルースであり、ルイはここでも好調である。4番目のコーラスでは猫がネズミを追いかけるような楽句の反復を用いている。しかしClとTbがひ弱でへまを犯しており、ハインズの優秀なソロは、調律が狂っているピアノのせいで台無しであるという。

ベイズン・ストリート・ブルース

スペンサー・ウィリアムスの作で、この名作の初録音であるという。そのため31年2月チャールストン・チェイサーズの録音に際し、ジャック・ティーガーデンとグレン・ミラーが創作して付け足した“Won't you come along with me to the Mississippi 〜”に始まる16小節のヴァ―スはない。最初と最後の部分でハインズがチェレスタを弾いているのが珍しい。

ハインズとカラのハミングをバックにスキャットしていくルイの情感あふれる表現と言い、前半は抑え気味、後半は対照的に手の込んだ力強いフレイズでドラマティックに盛り上げていく感動的なソロとこの時期のルイのプレイの特色を鮮明に浮かび上がらせた名演。

一方シュラー氏は次のように述べるが、訳の問題か?言いたいことが良くわかないのが残念だ。

「アレンジされた楽句を詰め込んでいるが、調整が取れておらずいささか調子はずれの歌唱アンサンブル、洗練された知的であるがブルース的な曲では場違いのチェレスタの導入に拠るコーダによって損なわれている(何が?)。[マグルス]の場合のように背景は持続されたままでルイが登場するが、味気ない歌唱の後だけになおさら効果的で、筆舌に尽くしがたいほどに心を揺さぶる。ルイの第2コーラスで緊張が盛り上がり、高いB♭音が反復されるブレイクで頂点に達する。この音は文字通りスイングで爆発している。この時点で初めてバンド全体の演奏にも拍車がかかる。およそ4小節か5小節の間、ニューオリンズのあの悲しみと幸福が入り混じって沈痛な音楽がよみがえってくる。次いで楽句は一層静かな気分に浸ることになる。ルイは、チェレスタによる最後の「気の抜けた」2小節のコーダと繋がるところまで、即興を巧みに単純化していく。」

<Date & Place> … 1928年12月5日 シカゴにて録音

<Personnel> … ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・サヴォイ・ボールルーム・ファイヴ(Louis Armstrong & his Savoy ballroom five )

上記「ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・オーケストラ」にクラリネット及びアルト・サックスのドン・レッドマンが加わる(写真右。

またバンジョーあるいはギターを担当しているのはマンシー・カラではなく、デイヴ・ウィルボーンかもしれないという。

<Contents> … 「ルイ・アームストロング傑作集 第4集」(Odeon OR-8005)&「黄金時代のルイ・アームストロング」(EMI TOCJ-5221-28)

| Record4-B1.CD3-12. | ノー・ワン・エルス・バット・ユー | No one else but you |

| Record4-B2.CD3-13. | ボー・クー・ジャック | Beau koo Jack |

| Record4-B3.CD3-14. | セイヴ・イット・プリティ・ママ | Save it pretty Mama |

| Record4-B4.CD3-15. | ウエザー・バード | Weather bird |

この日は、1週間後12日と同様にドン・レッドマンが加わって行われた。レッドマンはフレッチャー・ヘンダーソンの楽団でルイの同時期に在団していたことがある。その時ルイに接してアレンジメントなどに開眼したと述べるようにルイに心酔している人物でもある。油井正一氏は、レッドマンの参加はバック・アンサンブルの整い方によく表れているという。

ノー・ワン・エルス・バット・ユー

レッドマンの作編曲。洗練されたアンサンブルに、早くも30年代のビッグ・バンド・スイングのサウンドが聴こえている。ルイも絶好調だが、それ以上にハインズがヴォーカルのバッキングやソロで本領を発揮し、正にトランペット・スタイルと称される力強く歯切れのよいプレイを展開する。加えてズッティのバス・ドラムを効かせた4ビートがこれまでにないほど見事な効果を上げているというが、よく聴こえない。再生装置(オーディオのせいかな?)

ボー・クー・ジャック

ボー・クー・ジャック

フランス語と英語の合成語。“beaucoup”は「沢山の」、“Jack”はスラングで「お金」の意味。当時キャロル・ディッカーソン楽団やハインズが加わっていたジミー・ヌーンのバンドなどに編曲を提供していたアレックス・ヒルがルイとレッドマンと共作し編曲を行った。

ズッティのバス・ドラムを効かせたリズムに乗って快活なアンサンブルとソロが展開される。レッドマンがアンサンブルやソロ、そしてブレイクに大活躍し、ルイのソロは当時としては驚嘆すべき冴えを示す。興味深いことは、ルイの前にソロを取るハインズがこのルイの技巧をピアノに取り入れたプレイをしていることである。

シュラー氏は、アレックス・ヒルとルイの共作の本作も「マグルス」と同じくらいに素晴らしいとし、以下詳細に解説している。

この録音グループはドン・レッドマンの参加によって7人にまで拡大された。レッドマンはこの4年間に編曲家として名声を確立した音楽家であるが、「ボー・クー・ジャック」はアレックスの作品で、したがって作曲者自身によって編曲された。ヒルは、ジャズの最初期にの優れた編曲家の一人であったが、批評家や歴史家によって妙に過小評価されてきた。これはおそらく―ユーグ・パナシエがほのめかしているように―彼の最良の作品が全く録音されなかったためであろう。そういうことがあるかもしれないとしても、「ボー・クー・ジャック」は高度な技量と想像を示すもので、ルイのためになされた最良の編曲の一つである。

この編曲のおかげで、すっきりした構造の、テンポが速いにもかかわらず見事に演奏されるルイの完璧なソロの一つ(譜例23)が生み出されたのも納得がいく。ヒルは、相当に明快なアンサンブルと充実した響きから判断すると、音楽家たちを気楽にさせて、良い響きを出させるタイプの編曲家だった。

これは即興のソロと編曲された背景との関係という視点から見ても、興味深い編曲である。ヒルは、相互の関係の程度と割合についていくつかの方向を模索している。

A.全面的に編曲されたアンサンブル

B.編曲されたアンサンブルとそのアンサンブルの枠内での一人の奏者の即興(あるいはメロディー・ラインの装飾)、つまり表立ってのソロはない。

C.ソロイストのための背景として編曲されたアンサンブル

D.編曲されたアンサンブルとソロのブレイクとの2小節ずつの交替

E.集団即興によるフル・アンサンブル

F.リズムの伴奏(編曲はない)のみに拠るソロ

付け加えると、これらのいくつかの組み合わせは単にコーラスからコーラスへのパターンの中で適用されるわけではない。逆である。あるコーラスが上記の6つの組み合わせのいずれか一つだけを用いることはめったにない。あるコーラスはAとBとEを、あるいはまた、AとCとBを続けて用いる場合もある。このため形式全体が複雑になるので、演奏がちょっとした奇跡を表現することになる。この功績の大半はレッドマンに帰せられるに違いない。なぜならば、彼は同じ編曲家仲間として、ヒルの構成枠組みに挑戦された気持ちを抱いたであろうからである。レッドマンは、素晴らしいソロで貢献しただけではなく、ソロとアンサンブルの即興の間の間一髪の線を、申し分のない腕前で演奏していく。

セイヴ・イット・プリティ・ママ

ディスコグラフィーでは、ドン・レッドマンの作編曲となっているが、フランスのジャズ評論家ユーグ・パナシエが指摘したようにヘッド・アレンジ(書かれたものではなく、簡単な打ち合わせによるによるもの)と思われる。最初のコーラスでルイのミュート・ソロに絡むクラリネットはレッドマンである。

続くハインズのソロはますます創造性豊かな素晴らしいソロである。レッドマンのアルト・サックスも魅力的なメロディーをたたえた実にリラックスしたプレイである。それにしてもリズムは完璧と言ってよい。ルイのヴォーカルを経て、最後のアンサンブルも実に調和のとれた絡みで進行する。ここでのClもレッドマンであり、そうするとこの曲はパナシエが指摘したようにもしかするとジミー・ストロングは参加していないかもしれない。

シュラー氏以下のように解説する。この曲は、レッドマンの作・編曲も担当しているが、奏者として素晴らしいパフォーマンスを記録する。しかし全体として見れば、ハインズがあたかもC長調の音階でもあるかのようにさらりとたたき出す超絶技巧的なピアノ・ソロを別にすれば大した曲ではない。そのかわいらしい冒頭の気分(2年後のエリントンの「ムード・インディゴ」と似ていなくもない)は、残念なことに最初の12小節を超えると消えてしまう。

ウエザー・バード

名義は「ルイ・アームストロング・アンド・アール・ハインズ(Louis Armstrong & Earl Hines)」。ルイとハインズという両巨人がいよいよ余人を排してデュエットを行った。その結果はやはりというべきか歴史的名盤として後世に残る作品となったことはさすがである。元は1923年にキング・オリヴァーが録音した「ウェザー・バード・ラグ」だという。オリヴァーの録音を聴いてみると、ニュー・オリンズの集団即興演奏であり、ここでルイとハインズは全く新しい次元に仕立て直し、2人だから到達できる音楽的対話に仕立て直した。史上最初のジャズ・デュオの名盤と言ってよい。

ガンサー・シュラー氏は、この曲を同じくジャズ史上の傑作とし、詳細に解説している。

ガンサー・シュラー氏による[ウエザー・バード]詳細解説

この曲も「ウエスト・エンド・ブルース」同様キング・オリヴァーの作とシュラー氏は記載しているが、オリヴァーに「ウエザー・バード」という吹込みはなく、近いタイトルとしては「ウエザー・バード・ラグ」という曲を1923年4月6日「オリヴァーズ・クレオール・ジャズ・バンド」名義でジネットへ吹き込んでいる。後の記述から「ウエザー・バード」と「ウエザー・バード・ラグ」は同一曲としてよいようだ。「オリヴァーズ・クレオール・ジャズ・バンド」の録音をかなり網羅しているCD2枚組“King Oliver's Creole Jazz Band/The complete set”に「ウエザー・バード・ラグ」は収録してあり、作者名はルイ・アームストロングとある。シュラー氏の誤りかと思われる。

伴奏なし、ハインズとルイだけで聴き応えのある曲にしている。彼らの間には異常な関係が介在する。ハインズは単なるルイの伴奏者ではない。彼は即興のやり取りに真っ向から参加する。

二人の奏者がたがいに挑戦し合って、相手を出し抜こうとする間、彼らは、リズムや旋律の側面で完璧に一致しながら、完璧に独立した状態で楽句のやり取りを行う。後者の状態の場合−彼らはそれぞれ独自なシンコペイトするメロディー・ラインとクロス・アクセントを演奏する‐には、明示的な拍の表現が一時的に棚上げされる。この点で、この二人の巨匠は彼ら以外のジャズの音楽家に数年先んじていた。とりわけルイは、Tp奏者たちが10年後になっても借用し、常套句にまでなった沢山のフレイズを提示した。それが譜例19である。

二人の音楽家はここで未来のジャズを束の間先取りしている。彼らは、リズム・セクションが不断に打ち出す「チャカチャカ音」(?リズムを刻む音の擬声か)には戸惑うことなく、音楽を前進させる強力な旋律型―当時の段階で40年代のバップのメロディー・ラインを目指したかのような、軽やかで、変化に富むメロディー・ラインとリズム―を表出した。

ルイとハインズは、オリヴァーのクレオール・ジャズ・バンドの1923年の録音(ルイは第2コルネットで参加)の3部構成のラグタイムの原曲のフォーマットを基本的には踏襲し、オリヴァーのA(1)BA(2)C(1)C(2)C(3)の形式からA(1)B(1)B(2)A(2)C(1)C(2)C(3)-Codaへと拡大しただけである。ところが内容は根底から変形される。オリヴァーの演奏は、ブロック状のポリフォニー的構成を備えていて、これが2小節分はめ込まれたブレイクで壊されるだけで、コーラスからコーラスへの有機的な発展は何ら表現されない。ルイとハインズはこれを全く新しい形式に作り替えて、各コーラスが先行するコーラスを素材として組み立てられるようにした。そのための手法は二重である。つまり、変奏の技法と原曲の16小節の構成の断片への細分化ということだが、変奏の過程で徐々にこの細分化が進行される。

双方の手法が曲の進行に伴って漸次的に扱われる。A(1)とB(1)は、本質的に提示部の役目を果たし、テーマ素材を、長いメロディー・ラインと連続性を損なわずにそのまま提示する。リズム的連続性の緩慢な解体をほのめかすのは、先ずはハインズである。B(2)とA(2)の箇所で、彼は規則的なストライド・リズムから次第に離れていく。その帰結として様々なアクセントやシンコペイションが‐ごくまばらな形であるが‐ルイによって採用される。中間部(C(1)の前)では、リズムが自由で、拍が損なわれるが(譜例20)、このことが事実上、Cのコーラスの展開がどうなるかを知らせているのである。

ハインズのソロ(C(1))の後の3コーラスでは、原曲の2小節のブレイクが、原曲の形式を徐々に解体する要素となる。譜例21箱の発展を図式的な枠組みで示すもので、これがコーダの最後の1小節ずつの交換で締めくくられる。

この構造的な進行の必然的な系はテーマ素材の相似的解体にあった。このことは最後のコーラスの短い2小節と1小節の楽句に到達するためには、原曲の短い動機的断片が抽出されなくてはならないことを意味していた。このためにルイは、オリヴァーのバンドで昔演奏していた半音階的な二重奏のブレイクとAとCのテーマの冒頭の音群のヴァリアントを用いた(譜例22A、B、C、D、E、F)。

ハインズの方は、先に進むにつれて、クロス・アクセントと和声上の逸脱を一層自由に駆使する―たとえば、C(3)(譜例21参照)の第9小節の(A♭の調性における)C♯音のユニゾンの持続の突然の出現―のだが、この音楽的対話の論理的な帰結が、コーダの1小節の交換における自由なテンポであり、解消の最後の働きとしてのルイの高いC音への緩やかな上昇である。

この演奏のまとまりは、我々が普通は意識的に考え抜かれた作曲の産物とみなす完成度に達している。これが演奏の最中に生まれた自然発生的な創造の所産であることを理解する時、ここに示された音楽的技量に驚嘆せざるを得ない。そしてまた、ジャズがこのような巨匠の手にかかると、芸術であり、かかる場合には、多くのジャズ・マニアが抱いている恣意的で、粗雑なジャズ感からははるかに隔たるものであることを思い出させてくれるのだ。

様々な記述で、この年1928年ルイ・アームストロングは絶頂期を迎えたとある。絶頂期ということは後は落ちていくだけということになる。果たしてどうだったのか?極めて興味深いものがある。ともかくこの「ルイ・アームストロング傑作集 第4集」今日聴いても実に聴き応えのある素晴らしいレコードであることは間違いない。

<Date & Place> … 1928年12月7日 シカゴにて録音

<Personnel> … ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・オーケストラ(Louis Armstrong & his orchestra)

12月4日と同じメンバーによる。

Record4-B5.CD3-15.マグルス(Muggles)

「ウエスト・エンド・ブルース」に匹敵するアームストロングの代表的名演でブルースである。マグルスとは、大麻タバコ・マリファナを意味するスラング。

大和明氏は、これだけの名演を作り上げたにもかかわらず、この日は1曲しか録音していなのはもったいないとし、TbとClのブルース・フィーリングをたたえたスロー・テンポのソロもよく、その後ルイがブレイク風にテンポを速めルイはキング・オリヴァーが好んで使ったリフを用いて、エモーショナルなフィーリングで飾って終えるなど、構成も見事であると述べている。

シュラー氏は、後に詳述するように「ウエザー・バード」がハインズとルイの間での引き分け勝負を生み出したとすれば、「マグルス」では、明確にルイの「勝ち」であるとする。

実際、これは彼の想像力の翼が最も飛翔したものの一つだった。彼のソロは演奏の最後の1/3全部を占めるものだが、ロビンソンとストロングの二つの退屈なソロの後に登場するだけに、なおさら際立って聴こえてくる。ルイが、ストロングの遅いブルースのコーラスの最後の2小節目で、突然ダブル・タイムで入ってくるとその楽句は小鳥が巣から飛び出したかのように舞い上がっていく。

ルイのこの登場の衝撃はジャズのもたらす大きな愉悦の一つであって、ルイのスタイルに取り立てて親近感を覚えない若い奏者ですらこの大胆で、現代的な楽句にはびっくりさせられてしまう。これは疑いなく本質的にはバップ的でもあるその強力なリズムの表現のせいである。実際のところ、このソロはほとんど全部がリズム的であって、実質的には何も旋律が無い。その最初の20小節は首尾一貫中心音のC音の周囲で展開するし、これらのうちの8小節は文字通りC音以外の音を何ら含まない。これ全てがたった一つのリズムの反復でもって遂行される。

ルイの「マグルス」のソロの最初の部分は、集団的な即興という発想からは完璧に遠ざかるものである。事実、このソロの圧倒的に劇的な効果の大半は、それが和声的背景の持続の上で展開される点にある。TbとClが持続音、ハインズのトレモロ音、殻の4/4の拍子のストロークの反復、これらすべてが合わさって、ルイのリズミックな音の分節の恰好な引き立て役となる。これらはまた残りのルイのソロとも際立って対照的である。ルイは最初のテンポに復帰すると、彼の最も感動的な、音楽上の告白の一つを表現する。ブルー・ノートで重みを付けられた、荒々しくて、悲しい、胸の内を訴えるような響き―これは都市の洗練された器楽ブルースの精髄である。

<Date & Place> … 1928年12月11日、12日 シカゴにて録音

<Personnel> … リリー・デルク・クリスチャン・ウィズ・ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・ホット・フォア(Lilie Delk Christian with Louis Armstrong & his hot four)

<Contents> … 「黄金時代のルイ・アームストロング」(EMI TOCJ-5221-28)

| CD8-17. | 捧げるは愛のみ | I can't give you anything but love | 12月11日 |

| CD8-18. | ベイビー | Baby | 12月11日 |

| CD8-19. | スイートハーツ・オン・パレイド | Sweethearts on parede | 12月12日 |

| CD8-20. | アイ・マスト・ハヴ・ザット・マン | I must have that man | 12月12日 |

捧げるは愛のみ

いわゆるスタンダード・ナンバーであろうか、どこかで聞いたことのあるメロディーである。

ベイビー

前曲もそうだが、この曲におけるルイとヌーンの絡みはとても流麗で、素晴らしい

スイートハーツ・オン・パレイド

「僕もいるよ」と言わんばかりにカラのギターから始まる。カラは出しゃばらないところが良い。名人3人がいるのだからこの3人の邪魔をしないプレイが一番良いプレイなのかもしれない。

アイ・マスト・ハヴ・ザット・マン

どこかで聞いたことがあるメロディーだ。当時の流行歌であろうか。歌のバックで吹くルイは速いフレーズを吹くが、正に流れるようにスムーズで素晴らしい。ヴォーカルを別にすれば、当時最高レベルの演奏が堪能できる。

<Date & Place> … 1928年12月12日 シカゴにて録音

<Personnel> … ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・サヴォイ・ボールルーム・ファイヴ(Louis Armstrong & his Savoy ballroom five )

<Contents> … 「ルイ・アームストロング傑作集 第3集」(Odeon OR-8004)&「黄金時代のルイ・アームストロング」(EMI TOCJ-5221-28)

| Record4-B6.CD3-16. | ヒア・ミー・トーキン・トゥ・ヤ | Hear me talkin’ to Ya |

| Record4-B7.CD3-17. | セント・ジェームス病院 | St. James infirmary |

| Record4-B8.CD3-18. | タイト・ライク・ジス | Tight like this |

リリー・デルク・クリスチャンの2曲と同日での録音である。この日録音の3曲にもドン・レッドマンが加わっている。そして25年11月以来続いてきたシカゴで行われてきたルイ名義のレコ−ディング・コンボ・セッションの最後を飾るものとなる。ハインズはこの2週間後、シカゴに新しくできた「グランド・テラス」に自己のビッグ・バンド率いてデビューし、以後1940年代にかけてエキサイティングでフレッシュなバンド・リーダーとしての名声をほしいままにするのである。正に電光石火の早業である。

ヒア・ミー・トーキン・トゥ・ヤ

レッドマン自身のアルト・サックスも彼自身の代表的名演と言われる。油井氏によればSP時代[タイト・ライク・ジス]と組み合わせて表裏面として発売されたもので、当時のジャズ・ファンを大いに驚かせたという。長らくLP化が望まれていたものだという。

この曲は「俺の話を聞け」とはじまり、[ノー・ワン・エルス・バット・ユー]と同じように演奏が進行する。まさしくスイング・バンドのサウンドである。ハインズのソロも良いが、ここではレッドマンのアルトが彼のベスト・パフォーマンスを記録する。バックのズッティもバス・ドラムとシンバル・ワークによってスインギーに盛り立てる。アルト・ソロが終わり間髪を入れずに出てくるルイのソロが完璧にバランスを保った素晴らしいプレイで見事に締めくくる。

一方シュラー氏は、取り立ててレッドマンらしい曲ではなく、彼のヘンダーソンやマッキニーズ・コットン・ピッカーズでの編曲作品とは比べものにならないとすげない評価である。

セント・ジェームス病院

油井氏―氏は、ここにおけるハインズのエモーショナルな名演に耳を傾けるならば、後年彼の影響を受けて一流の白人ピアニストとなったジェス・ステイシーの原型がここにあることが容易に分かるだろうと述べている。

CD解説の大和氏はもう少し詳しく、この曲も他の12月録音の各曲に負けず劣らずの名演とし、ルイのヴォーカルと前後のハインズのソロを除いて、レッドマンが編曲の腕を振るっているという。ハインズの感情の爆発を抑えるようなソロが一層感動を呼ぶ。このソロはかの有名な38年1月のベニー・グッドマンのカーネギー・ホール・コンサートで演奏された「シング・シング・シング」におけるジェス・ステイシーの感動的なソロ・コーラスに多大な影響を与えていると思われる。ピアノ・ソロの後、Tb、Tpとソロを取るが、そこでのアンサンブルはレッドマンの編曲構成のうまさ示したものであり、おそらくロビンソンとルイも彼の指示通りのフレイズを吹いたものと思われる。

一方シュラー氏は日本人評論家と正反対の評価で、この曲と次の[ タイト・ライク・ジス]はどちらも相当にひどい出来栄えで様々な難点があるとしている。どちらも相当に単調で和声的変化も極めて乏しく、従ってソロ、少なくともこれらのソロイストのソロにはあまり適切ではないとしている。さらにドン・レッドマンのアレンジも、ナイト・クラブの芸人総出の場面向けの曲のような響きがして、事態の改善に役に立っていないと相当な低評価を下している。

さらに補足してシュラー氏は次のように述べる。とりわけ初期のジャズにおいては、ジャズのソロの質と和声の転換を「供給する能力」の間には魅力的な相関関係が介在する。変化に乏しい「和声転換」や短調の調整で演奏するための明暗は、30年代の後半までは、そしてまた50年代後半のマイルス・ディヴィスの「拡張された」即興が登場するまでは、いずれにしろ首尾一貫した形態では開発されなかった。

タイト・ライク・ジス

この曲も日本人評論家2氏とシュラー氏の評価は真っ向から食い違う。特に注目は、大和氏がガンサー・シュラー氏の名を挙げ不当評価をしていると逆批判していることであろう。

先ずレコード解説の油井氏は、「ウエスト・エンド・ブルース」、「マグルス」と並ぶジャズ史上不滅の三大傑作の一つで28年末の一連のセッションを締め括っているとし、後半ピアノを受けたトランペットが低音、中音そして高音とクライマックスへ積み重ねていくスリリングな構成は絶品である。また女性のような声はドン・レッドマンの声帯模写だという。

大和明氏は、以下のように詳細に解説している。

「マイナー・キーによるこの演奏はルイによるイントロから早くもエモーショナルなムードが漂い「セント・ジェームス病院」と同七のドラマティックなアクセントに彩られたアンサンブルを経て、ハインズによる絶妙なソロが展開される。そのピアノ・ソロを受けて最後までソロを繰り広げるルイのトランペットの素晴らしさは、正に筆舌に尽くしがたい名ソロと言ってよい。

ルイは最初抑えたトーンで吹き始め、続いてストップ・タイムのバッキングに乗ってビシッと決めつけるがごとくフレイズを区切って吹いていく。そしてラストのワン・コーラスは十分にフレイズを伸ばし、天馬空を行くがごとき高音を駆使しながら、クライマックスへと持って行く。このことなった性格を各コーラスごとに持たせ、3段階に分けて低温から中音、さらには高音と吹き分け、クライマックスに積み上げていく過程の見事さは絶品としか言いようがない。

しかもそのトランペットは華麗で力強く、しかも感動的なのだ。

確かに「ウエスト・エンド・ブルース」は不朽の名作である。だがこれはそれ以上の傑作と言ってよい。おそらくルイ自身もそう感じていたのだろう。なぜならルイは、その後も「ウエスト・エンド・ブルース」を再演録音やコンサートでのレパートリーとして何度もプレイをしているが、この「タイト・ライク・ジス」に関しては二度と演奏していないのである。おそらくその理由は、ルイ自身このOkehでの録音のようなすごいプレイをすることは不可能であるという意思表示をしたものと受け取って良いのではないだろうか。」

そして大和明氏は、「ウエスト・エンド・ブルース」と並ぶジャズ史上の傑作であるにも拘わらず、欧米諸国では無視されたり、評論家の中には例えばガンサー・シュラー氏のように貶めるような評論もあると嘆いている。それはおそらく演奏の中で交わされるルイとレッドマン(女の声色を使う)のやり取りが余りにも直接的な男女の睦言を描写しているので、それが芸術的品位という点から忌避されているのではないだろうかという。ではシュラー氏の批評を見てみよう。

実は、シュラー氏の評価は長くない。前曲[セント・ジェームス病院]同様相当にひどい出来栄えで、様々な難点があるとし、どちらも相当に短調で和声的変化も極めて乏しく、従ってソロ、少なくともこれらのソロイストのソロにはあまり適切ではないと述べている。そして、既に注目しておいたこの時期では一層進んだ形態の商業主義へ傾倒した響きが聴こえてくる。サッカリンのような甘味の感傷的味わいと高い音程を用いた大げさな最期のコーラスに商業主義の影響がくっきりと姿を現しているというのだ。

シュラー氏と大和氏の反論はかみ合わないようだが、大和氏はシュラー氏のどの評論を読んで批判しているのかは不明なので、僕の知っている範囲での記載に留めよう。本演奏が史上に残る名演かそれとも愚作かはぜひ聴いて判断いただきたいが、僕が感じるのは僕などは英語の分からない日本人なので、ルイとレッドマンのやり取りが分からないのである。なのでその部分は気にせずに聴く。すると確かに大和氏の言うように素晴らしい組み立てのトランペット・ソロに圧倒される。

この12月12日のレコーディングによって、ルイ・アームストロングの最も偉大なシカゴ時代のセッションは幕を閉じるのである。

このWebサイトについてのご意見、ご感想は、メールでお送りください。

お寄せいただいたご意見等は本文にて取り上げさせていただくことがあります。予めご了承ください。

さて「ウエスト・エンド・ブルース」はわずか2つの楽句から成っている。これらの2つの楽句自体がルイのスタイル全体とジャズの言語に対する彼の貢献を要約している。

さて「ウエスト・エンド・ブルース」はわずか2つの楽句から成っている。これらの2つの楽句自体がルイのスタイル全体とジャズの言語に対する彼の貢献を要約している。 この音は最初の楽句全体の中で最も痛切に印象に残る音である。この音程を選択した卓抜さを判定するには、和声的に可能なその他の音程―B♭、E♭、G、C、A♭に代えてみればいい。第3小節においてルイは、リズム面で注目すべき事柄、近年我々が「拍節的変調」と呼ぶようになったもの、すなわちテンポの変更を行う。しかしながらここでのテンポはでたらめに変わるわけではなく、前のテンポとの正確なリズム関係を保ちながら変わる。第3小節の3連符の8分音符は第2小節の8分音符の長さに等しい。第1小節と第2小節のテンポでこの3連符があるとすれば、ルイの実際の演奏よりもはるかに速くなるのは当然であるし、4分音符の2拍6連であれば、より遅くなるであろう。彼は、このテンポでの1拍6連は、彼の達人的な技巧をもってしても早すぎるし、2拍6連では遅すぎていささかだらしなくなることを本能的に知っていた。

この音は最初の楽句全体の中で最も痛切に印象に残る音である。この音程を選択した卓抜さを判定するには、和声的に可能なその他の音程―B♭、E♭、G、C、A♭に代えてみればいい。第3小節においてルイは、リズム面で注目すべき事柄、近年我々が「拍節的変調」と呼ぶようになったもの、すなわちテンポの変更を行う。しかしながらここでのテンポはでたらめに変わるわけではなく、前のテンポとの正確なリズム関係を保ちながら変わる。第3小節の3連符の8分音符は第2小節の8分音符の長さに等しい。第1小節と第2小節のテンポでこの3連符があるとすれば、ルイの実際の演奏よりもはるかに速くなるのは当然であるし、4分音符の2拍6連であれば、より遅くなるであろう。彼は、このテンポでの1拍6連は、彼の達人的な技巧をもってしても早すぎるし、2拍6連では遅すぎていささかだらしなくなることを本能的に知っていた。 「ウエスト・エンド・ブルース」の度肝を抜かれるような導入部の後で、テーマ(譜例14)が登場する。和声付けはごく単純であり、それだけさらにそっけなくあっさりしている。しかしながら第7小節からは再び手の込んだ楽句が組み立てられ始めて―このコーラスの最後の2小節で―ルイが螺旋状に上向する3連符のアルペジオ、すなわち冒頭の第3小節のヴァリアントを用意するまでその輪郭と強度を拡大していく。ルイの次の登場は歌手としてである。ここで彼は微小な細部を除くならば、ジミー・ストロングとの打ち合わせで録音前に輪郭を決めておいたことが明らかと見えるパターンによって、クラリネットと交換の楽句を即興する(当初は厳めしく、後はより気楽な調子で)。

「ウエスト・エンド・ブルース」の度肝を抜かれるような導入部の後で、テーマ(譜例14)が登場する。和声付けはごく単純であり、それだけさらにそっけなくあっさりしている。しかしながら第7小節からは再び手の込んだ楽句が組み立てられ始めて―このコーラスの最後の2小節で―ルイが螺旋状に上向する3連符のアルペジオ、すなわち冒頭の第3小節のヴァリアントを用意するまでその輪郭と強度を拡大していく。ルイの次の登場は歌手としてである。ここで彼は微小な細部を除くならば、ジミー・ストロングとの打ち合わせで録音前に輪郭を決めておいたことが明らかと見えるパターンによって、クラリネットと交換の楽句を即興する(当初は厳めしく、後はより気楽な調子で)。

ルイが終えるとハインズは、減和音のアルペジオに移行するが、4拍目からこれに入るという離れ業をやってのける。このためハインズが1拍分飛ばしたかのようにつかの間は思えてしまう。ところが、このアルペジオの楽句は1拍分拡大された形なので、次の小節(32小節の2重奏の18小節目の箇所)の第1拍目ではシンコペイトされた不協和音感を与えないわけではないのだが、4/4拍子へなんなく復帰する。ルイがこれに同様に応答した後、ハインズはルイが上の音程では乗ることが不可能な二つのダブル・タイムの楽句を作り出す。ハインズのこれら二つのブレイクは本質的には同じものだが、一方は他方のヴァリアント型である。このヴァリアントは、左手のウォーキング・ベースの10度をオン・ビートからオフ・ビートへとずらせたシンコペイションで成立するものに過ぎないのに、その効果たるや圧倒的である。実際これは不注意な聴き手にとっては不快である。なぜならばまたもやハインズが半拍子分遅れたように聴こえてしまうからである。このブレイクでは、聴き手がダブル・ブレイクの観点から思考する場合にのみ、ハインズのリズム上の正確さが明確になる。これらの2小節(譜例16)はハインズに特有なもので、類似の形態ではしばしば登場する。このリズム的な対位法でハインズのスタイルは両手の独立した、複雑な響きを獲得したのだが、これはそれまでのジャズではおそらく全く聴かれなかったであろう。ハインズが「単一な」時間の動きに復帰する時、束の間、右手に躊躇いがある。この部分が録音全体の中で彼の演奏に唯一の難点である。

ルイが終えるとハインズは、減和音のアルペジオに移行するが、4拍目からこれに入るという離れ業をやってのける。このためハインズが1拍分飛ばしたかのようにつかの間は思えてしまう。ところが、このアルペジオの楽句は1拍分拡大された形なので、次の小節(32小節の2重奏の18小節目の箇所)の第1拍目ではシンコペイトされた不協和音感を与えないわけではないのだが、4/4拍子へなんなく復帰する。ルイがこれに同様に応答した後、ハインズはルイが上の音程では乗ることが不可能な二つのダブル・タイムの楽句を作り出す。ハインズのこれら二つのブレイクは本質的には同じものだが、一方は他方のヴァリアント型である。このヴァリアントは、左手のウォーキング・ベースの10度をオン・ビートからオフ・ビートへとずらせたシンコペイションで成立するものに過ぎないのに、その効果たるや圧倒的である。実際これは不注意な聴き手にとっては不快である。なぜならばまたもやハインズが半拍子分遅れたように聴こえてしまうからである。このブレイクでは、聴き手がダブル・ブレイクの観点から思考する場合にのみ、ハインズのリズム上の正確さが明確になる。これらの2小節(譜例16)はハインズに特有なもので、類似の形態ではしばしば登場する。このリズム的な対位法でハインズのスタイルは両手の独立した、複雑な響きを獲得したのだが、これはそれまでのジャズではおそらく全く聴かれなかったであろう。ハインズが「単一な」時間の動きに復帰する時、束の間、右手に躊躇いがある。この部分が録音全体の中で彼の演奏に唯一の難点である。

トゥー・デューセス

トゥー・デューセス

ボー・クー・ジャック

ボー・クー・ジャック