アメリカの政治や経済などの歴史については別ページで書いていますが、そのような社会的な背景のなかで文化的にはどのような流れだったのでしょうか?音楽を中心に振り返ってみたいと思います。僕は、ジャズという音楽の歴史について興味があるので、アメリカ音楽全体について深く触れることは避けようと思いますが、全体の流れをある程度知っておくことは必要と思います。

『初めてのアメリカ音楽史』(里中哲彦・ジェームス・M・バーダマン共著:ちくま新書)によれば、まず先住民、インディアンの音楽について次のように述べています。「アメリカ先住民たちは、(ヨーロッパ人に)発見される以前に音楽を持っていたが、ヨーロッパ人との文化的融合がなされなかったため、先住民の音楽が現代のアメリカン・ポピュラー・ミュージックに与えた影響はごくわずかだ。(中略)一方、アメリカに渡ったヨーロッパ人の音楽は、まず「祈り」のためであり、次に「娯楽」のためであった。精神生活に潤いを与える糧として音楽にいそしんだのである。こうした理由を鑑みて、本書はアメリカ音楽の端緒を「アメリカ建国」のころに求めている」と。

ご存じのようにアメリカを含む新大陸はすべて穏便に言えば移民の国です。正確に言えば先住民の土地を力で乗っ取って作られた国ですが、ともかくそのやってきた人たちには故国がありました。そういった人たちが普段歌い、演奏したのは故国の音楽でした。『初めてのアメリカ音楽史』は、アメリカ合衆国の音楽史、特にポピュラー音楽ついて述べられた本なので、アメリカ合衆国以外のラテン・アメリカなどについての記載はありませんが、たぶんカナダやメキシコ、ブラジル、アルゼンチンなどほかの地域でも状況は似たようなものだったのではないかと思われます。もちろんペルーのように先住民の音楽と融合してその地特有の音楽が生まれる場合もありましたが、その辺りは資料もなくまたジャズの歴史を追っていきたいという本サイトの趣旨ともずれるのでそこは別の書物あるいはサイト等にお任せしましょう。

『初めてのアメリカ音楽史』は、本題のスタートを1776年のアメリカ建国(独立宣言発布)辺りから論考を始めています。北部アメリカにイギリスが最初に入植したのは1607年ヴァージニアのジェイムズタウンです。そして1620年にはピルグリム・ファーザーズがメイフラワー号でプリマスへやってきます。そこでは特にスペインとの覇権争いなどもあったことは、別項で述べましたが、ここからイギリス植民地としてアメリカがスタートします。

では彼らの祖国、イギリスということではなくまず広くヨーロッパの音楽はどのような時代だったのでしょう。『西洋音楽史』(岡田暁生著:中公新書)によれば、一言でいえば、「バロックの時代」ということです。そして「バロック時代」とは、「大作曲家と名作、なじみのジャンル、三和音、長調/短調の区別、拍子感といった我々が音楽の基本ルールと考えているもろもろの事柄が確立される時代」であり、「古楽(歴史上の音楽)から『クラシック』になり始めた時代ということになります。また歴史的には「絶対王政時代の音楽」であり、具体的な年代としては1600年前後から1750年前後までとされるようです。

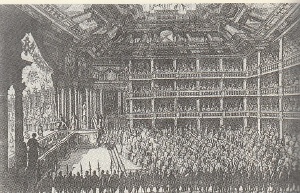

この時代の王侯貴族は、自分の富と権威を誇示すべく、競って宮殿を建築しました。そこでは毎日のように祝祭が行われ、花火大会や馬上試合や舞踏会、晩餐会、バレエやオペラといった娯楽が惜しげも提供されました。音楽とはそうした祝祭を演出するために欠かせない小道具だったのです。大まかに言えば、宗教から生まれた音楽が、徐々に裕福な貴族のための快適な楽しみへ移行していく時代であり、18世紀末以降の音楽は「ブルジョワの楽しみ」となっていく時代ということになります。

端的言えば音楽のバロックは、オペラの誕生とともに始まるとされます。具体的にはモンテヴェルディの有名なオペラ「オルフェチ」が誕生した年が、清教徒がプリマスに漂着した年と同じ1607年でした。華美なオペラはカトリック圏で隆盛を迎えます。対照的にプロテスタント文化は虚飾を嫌い、控えめで内面的なものを求める傾向がありました。有名な作曲家を挙げると、ヴィヴァルディ1678〜1741、ヘンデル 1685〜1758、バッハ 1685〜1750達が挙げられるでしょう。

しかしこれらは最初に触れたように王侯貴族の音楽です。圧倒的多数を占める一般庶民の音楽はどうだったのでしょう。先の『初めてのアメリカ音楽史』によれば、ピルグリムたちは華美な宗教音楽を退け、聖書の詩編を無伴奏で簡単に歌唱するだけだったといいます。しかし、17世紀後半に差し掛かると、厳格なピューリタンの理想主義にも妥協が生まれはじめ、ハーモニー歌唱が主流になってくるのだそうです。そして「合唱曲集」が編まれ、歌唱教師たちが教会や学校を訪れ、歌唱教室(シンギング・スクール)を開くようになります。そして18世紀に入ると、音楽は教会の占有物であることを止め、世俗に広がっていきます。それらの音楽は、宗教の歌(例えばThe old hundreds)、失恋の歌(例えばGreen sleeves)、悲恋の歌(例えばバーバラ・アレン)などで、バラッドが多かったらしいそうです。因みにヨーロッパでは、18世紀中ごろからは、急速な市民階級の勃興し、「啓蒙の時代」を迎えます。音楽的には古典派と言われる時代に入ります。近代市民のための音楽の時代が始まるのです。

さて、植民地アメリカには、当然王侯貴族は入植してきておらず、身分的には一般庶民が入植してきていました。彼らはそれぞれの出身地であるイングランド、スコットランド、アイルランドから、バラッド、賛美歌、フォーク・ソング(民謡)をもってやってきました。彼らの開拓の苦難は先に述べましたが、いつのころからかは記載はありませんが、やがて余暇が生じるようになると音楽を楽しもうとする兆しが見え始めます。また活動の場を求めてヨーロッパから職業音楽家が来航するようになり、大都市のブルジョワ層では演奏会が開かれるようになります。

上流階級の舞踏会では、ヨーロッパ伝来のマーチ、ワルツ、ポルカなどが演奏され、『乞食オペラ』なども上演されました。オペラと言ってもヨーロッパの宮廷オペラのように壮麗なものではなく、歌芝居に近い庶民的なものだったそうです。

そうした中庶民の間では「流行歌」が登場します。独立戦争のころには、「ヤンキー・ドゥードゥル」が人気があったそうです。これは日本では「アルプス1万尺」として知られていますが、アメリカにおける最初のヒット曲と言われ、本国のイギリス人たちが植民地の「ヤンキー」(アメリカ人)を揶揄するものでした。ドゥードゥルはdolittle(ろくでなし・ちゃらんぽらん)が訛った軽蔑語です。

ここで忘れてならないのは、当時の18世紀後半においてのアメリカは現在のアメリカとは違うということです。現在のカリフォルニアやフロリダはスペイン領でしたし、ルイジアナ州はフランス領でした。そしてカリブ海及びカリブ海を挟んだ南側はほとんどスペイン領だったのです。そしてスペイン領やフランス領には当然スペイン、フランスからの移民が多く、そこはスペイン、フランスの文化的影響下にありました。

アメリカに、音楽を含む娯楽産業が登場するのは第二次米英戦争(1812〜14)が終わってからと言われます。この戦争によってアメリカは政治的にも経済的にも、イギリスから自立していきます。そして1820年代以降アメリカでは機会の平等や民主主義といった理念が急速に浸透します。出版業も発達し、ニューヨークやボストンでは大衆向けの週刊新聞も多くの読者を獲得するようになっていました。1829年に就任した第7代大統領アンドリュー・ジャクソンに因んで「ジャクソン・デモクラシー」と呼ばれる時代は、アメリカにおいて「大衆」が顕在化する時期でもあったのです。

さらに産業革命が進行し、交通網の整備が進み都市が生まれてきます。1850年までにニューヨークやフィラデルフィアなど8つの都市が人口10万人を超えています。19世紀中頃には「アメリカン・ルネサンス」と呼ばれる文芸復興運動がおこります。思想的にはラルフ・ウォルド・エマーソンの「自然論」(1836)、ヘンリー・ディヴィッド・ソーロウの「森の生活」(1854)らが超絶主義と呼ばれるアメリカ独自に思想を展開し、19世紀後半にはウィリアム・ジェイムズやチャールズ・サンダース・バースらによってアメリカ独自の思想「プラグマティズム」が提唱されます。文学の面では、ジェイムズ・フェモア・クーパーの『モヒカン族の最後』(1826)、エドガー・アラン・ポーの『モルグ街の殺人』(1841)、ナサニエル・ホーソーンの『緋文字』(1850)、ハーマン・メルヴィルの『白鯨』(1851)といった小説家が新大陸の自然を舞台にした作品を発表し、ウォルト・ホイットマンは詩集『草の葉』でアメリカを高らかに歌い上げました。確かにこれらはアメリカの独自性にこだわってはいましたが、フォーマットは従来からある旧世界のもので、ヨーロッパ芸術文化を逸脱するものではありません。

そして都市における労働者階級の形成は、上流階級や知識人との間に摩擦を生み出すことになります。上流階級、知識人向けのハイブラウな文化と労働者向けのロウブラウな文化の二極化が進行します。上流階級、知識人層は、旧世界からの文化を受け継ぎ、上品で繊細な文化が好まれたようですが、労働者階層からはアメリカ独自の大衆文化、娯楽産業が生まれていきます。

「文化」というものは、われわれ現代の日本人にとっては穏やかなもので、それぞれの志向が暴力事件にまで発展するということはあまり考えられませんが、海外、ことアメリカにおいてはそんな生易しいものではなかったようです。その代表的な事例として、大和田氏は「アスター・プレイス暴動」を紹介しています。

19世紀から顕著になった、産業革命の進展とそれに伴う都市と労働者階級の形成は、知識人向けのハイブラウな文化と労働者向けのロウブラウな文化の二極化を促進します。こうしたことを背景に1849年5月10日ニューヨークで「アスター・プレイス暴動」が勃発するのです。

これはニューヨークのブロードウェイにあるアスター・プレイス・オペラ劇場で行われる予定だったイギリス人俳優ウィリアム・チャールズ・マクレディ主演による『マクベス』の公演中止を求めて1万5千人近くの労働者がレンガや石を投げつけた事件で、事態は州兵が派遣されて鎮静化されましたが、この暴動で22人の死者と38人の負傷者が出るという一大事件に発展しました。

この暴動の原因は何だったのでしょう?知識人や上流階級の人々が好むイギリス人俳優マクレディ贔屓でしたが、一方労働者階級が指示していたのはアメリカを代表するシェイクスピア役者のエドウィン・フォレストでした。二人の演技は対照的で、マクレディが抑制された繊細な芝居を特徴とするのに対して、フォレストのパフォーマンスは大げさな台詞回しと誇張された素振りが際立っていました。それぞれの役者が拠点とする劇場も異なり、フォレストが労働者向けのバワリー劇場にしばしば出演したのに対して、アスター・プレイスはマクレディなどのイギリス人役者が演じる上流階級向けの劇場として知られていました。

暴動の数日前から、アスター・プレイスでは、一部の観客が腐った卵を舞台に向けて投げるなどの嫌がらせが行われていたと言います。これに怒ったマクレディが公演の中止を発表すると、マクレディ贔屓の知識人たちは公演の続行を望む嘆願書を有力紙に掲載します。これに反発した労働者階級の人々がマクレディを攻撃し、暴動を起こしたのです。ちょっと日本では考えられないような出来事ですが、それほど知識人層、上流階級と労働者階級の反目は深刻だったということでしょう。

このように上流社会では、旧世界のシェイクスピア劇やオペラが娯楽の中心を占めていたようですが、労働者階級ではどうだったのでしょう?上記のようにシェイクスピアを観る層もありましたが、もっと一般的には、「ミンストレル・ショウ」が人気を博していました。「ミンストレル・ショウ」は都市化が進むことで、新しい社会階層(労働者階層)を対象として生まれてきたアメリカ固有の大衆演芸です。こうして都市という市場が生まれ、ポピュラー音楽が誕生してくるのです。

アメリカの「ミンストレル・ショウ」という名称は、1842年〜43年にかけてダン・エメットが、自身率いる一座を「ヴァージニア・ミンストレルズ」と名付けたのがはじめとされています。こうしたネーミングが採用されたのは、ヨーロッパの合唱団を擬することによって、主な観客層である中産階級の人々を取り込もうとする意図が含まれていたと言われています。

この大衆演芸が「ミンストレル・ショウ」を名乗る以前にある代表的なキャラクターが登場し人気を博します。それが白人が顔を黒く塗って(ブラックフェイス)黒人に成りすまして、演じる架空の黒人「ジム・クロウ」(Jim Crow)です。「ジム・クロウ」は、1820年代はニューヨークの劇場でエキストラを務めていた白人コメディアン、トーマス・D・ライスが1820年代後半から30年代前半にかけて作り出したキャラクターです。

「ジム・クロウ」(Jim Crow)の「クロウ(Crow)」は「カラス」という意味で、それは「黒んぼ」をからかう別称でもありました。ライスは、前述のように白人でありながら、ブラックフェイスで黒人になりすまし、野蛮で無知で滑稽な南部黒人奴隷を面白おかしく演じたのです。そしてこれは当時大評判を呼びます。

ミンストレル・ショウは、18世紀末ごろに始まり、1840年ごろに大体の骨組みが出来上がり、50年代に大衆化し、60年代に最盛期を迎えたと言われます。19世紀後半には、ミンストレル・ショウの規模も拡大し、やがて数十人から百人の芸人を擁する一座も現れたといいます。しかし19世紀末には人気が低下し、ヴォードヴィルや映画などに取って代わられたと言われますが、その後のアメリカ文化の展開に決定的な影響を及ぼした。

アメリカの大衆娯楽の歴史などを扱った記述などを読んでいて、よく出てくる言葉にはこの「ミンストレル・ショウ」を初め、「ヴォードヴィル」、「メディスン・ショウ」、「レヴュー」などがあります。それぞれがどう違うのか、どう関係するのかがよく分からない部分もありますが、折に触れそれぞれの特徴などをわかる範囲で記していきたいと思います。現在僕の理解では、まず興隆した大衆芸能が「ミンストレル・ショウ」で、それが「ヴォードヴィル」や「レヴュー」などに発展したというか姿を変えていったのではないかということです。「メディスン・ショウ(medicine show:薬屋のショウ)」はその名の通り、薬屋さんが薬を売る目的で人々を集めるために行ったショウで主に南北戦争後に盛んに行われるようになりました。

この「ミンストレル・ショウ」は、演劇や音楽、政治的な側面、人種問題などへの様々な重要な要素がありますが、ここでは重要なポイントだけを挙げ、詳しくは「ミンストレル・ショウ」をご覧ください。

この「ミンストレル・ショウ」が流行った中心は、主に北部の都市でした。それは北部においては余り実際の黒人が知られていなかったこともあり、黒人たちを愚かなものとしてからかって面白がり優越感を味わっていたのです。

ショウを見て日頃厳しい労働に従事している白人労働者階級の留飲を下げ、南部のプランテイションで幸せに生活する様子を捏造していきました。

ただし19世紀末から20世紀初頭にかけては、ジャズメンたちの仕事の受け入れ先になったことも事実ですし、さらには、アメリカン・ショウ・ビジネスの原型となったことも事実です。

黒人がパフォーマンスを行ったのは、「ミンストレル・ショウ」のみではありません。黒人の芸人は南北戦争以前から活躍していました。例えば「マスター・ジュバ」の芸名で人気を博したウィリアム・ヘンリー・レインは、その卓越したダンスのテクニックで多くの観客を魅了したといわれます。1845年白人のミンストレル一座とツアーを回り、メイン・アクトを務めるほどジュバの名声は浸透していたといいます。

当時の興行広告には次のような宣伝文句が並んでいたそうです。

「マスター・ジュバによるイミテーション・ダンス

アメリカを代表するエチオピアン・ダンサーたちの踊りが、マスター・ジュバによって正確に模倣される。次に、彼は自分自身のイミテーションを演じるだろう。そうすることで、これまでのダンサーたちの試みとこの素晴らしい若き青年の違いがはっきりと分かるはずだ」と。

こういった状況を伝える貴重な記述として、1841年1月アメリカ旅行を行ったイギリスの文豪チャールズ・ディケンズの紀行文があります。『アメリカ音楽史』(大和田俊之著:講談社選書メチエ)によれば、ディケンズは1841年1月から約半年間アメリカ各地を旅行し、帰英した後その旅行記『アメリカ紀行』を出版しています。音楽という面からとても興味深いのは、ニューヨークを訪れた時の記述です。

「様々な肌の色をした人の群れときらびやか店々」が並ぶブロードウェイを通り過ぎ、ファイヴ・ポインツ地区へと足を延ばしています。そこは安酒場が密集し、貧困や疫病などが蔓延するニューヨークでも悪名高きスラム街です。そこでディケンズは、この地区でも有名なダンス・ホールへとたどり着きます。そこでは労働者や移民など社会の底辺に暮らす人々が束の間の社交を楽しんでいました。「女主人の合図で、すかさずヴァイオリン弾きは歯をむき出して笑い、必死に演奏を始める。タンバリンがそれに加わり、新たなエネルギーが生まれる。踊り手たちの間には新たな笑い声、女主人には新たな笑顔、ご主人には新たな自信、ロウソク達には新たな輝きが生まれる。シングル・シャッフル、ダブル・シャッフル、カットとクロス・カット。指をパチッと鳴らす、目をくるくる回す、両膝を内側に折りたたむ、両膝の裏側を前に出す、ちょうどタンバリンを叩く自分の指のように、つま先と踵を軸にくるりと回る。そして2本の左足で、2本の右足で、2本の木の足で、2本の針金の脚で、2本のバネの脚で、踊る―それらはあらゆる種類の脚であって脚でない。彼にとってこれはいったい何なのだろう?そしてどのような人生を歩めば、いや人生を踊れば、周囲に起こる雷のようなこれほどの興奮した拍手を得られるのか?」

ディケンズは目の前で繰り広げられる多彩な芸に興奮しているようです。ここに繰り広げられるヴァイオリンの演奏やダンサーのダンス、熱狂的に拍手を送る観客と、満足そうな店の主人たち。これがアメリカのショウ・ビジネスの原風景だと思われます。ではここに繰り広げられたヴァイオリン弾きの音楽はいったいどのような音楽を奏で、踊り手たちはどのようなダンスを踊ったのでしょう。

そしてこのディケンズが興奮したショウは、ジュバのダンスを描写したものだといわれているのだそうです。

1861年から1965年にかけて南北戦争が起こります。この南北戦争は数々の歌を生み出しました。中でも有名なのは「ディキシー」。もともとは北軍が歌っていたが南北戦争がはじまると南軍の軍歌になりました。南軍にはほかに「オーラ・リー」、「テキサスの黄色いバラ」などが有名で、北軍では「リパブリック賛歌」、「ジョニーが凱旋するとき」などがよく知られているそうです。

南北戦争が終わると「ロング・ドライヴ」という長距離の牛追いの歌も流行しました。これはカウボーイの歌で、ロング・ドライヴと言われる牛の移動は1880年代半ばまで約20年ほど続きます。日本でも放映されていたTV番組『ロウハイド』で描かれていた世界ですね。僕が小学生のころ僕の地域では深夜の放送だったので眠い目をこすりながら、親に怒られながら見ていました。しかし1880年代半ば以降は鉄道にとってかわられます。このロング・ドライヴの中で生まれた歌としては、「オールド・チザム・トレイル」や「カウボーイ哀歌」などが作られたそうです。

一方高貴な人々の間では、「舞踏会の後で」がヒットし、19世紀後半最大のヒット曲となります。この曲はチャールズ・ハリス(1867〜1930)が作曲した美しいワルツのナンバー。このシート・ミュージック(楽譜)は数年で500万枚も売れたといいます。また出世を祝うような舞踏会では「星条旗よ永遠なれ」も演奏されていたそうです。

重工業などの製造業の面で世界のトップの座に就いた合衆国は、文化の面でも一流国たらんとしたのではないかと思われます。音楽の分野でも旧世界の考え方を引き継ぎいわゆるクラシック音楽の興隆を目指したのではないでしょうか?

その表れの一つが1892年のボヘミア生まれの作曲家アントニン・ドヴォルザークを招致し、ニューヨークの国立音楽院院長に任命したことに現れています。そしてドヴォルザークは1895年まで在任しました。

なぜ数いるヨーロッパの音楽家の中でボヘミア出身のドヴォルザークに白羽の矢が立ったのか?もしかすると色々声はかけたが断られたのかは分かりませんが、彼は当時音楽界のトップと目されていたブラームスに認められ、彼の作った作品が一等の刻印を付され、1891年イギリスのケンブリッジ大学から音楽博士の称号を贈られたからであったと思われます。要は当代一流の音楽家と目されていたためだと思われます。

そして彼は、祖国の先輩作曲家ベドルジハ・スメタナ(1824〜1884)の影響を受け、ボヘミア民族に根付いた音楽を作っています。しかし彼は自国ボヘミアだけではなく、せっかく来たのだからということだったのかアメリカの国立音楽院からの要請だったのかは分かりませんが、熱心にアメリカの音楽を研究し、アメリカに根付いた音楽を作ろうとします。

ドヴォルザークは、ニューヨークの生活を続けているうちにひどいホームシックに罹り、耐えられなくなり故郷ボヘミアにそっくりなアイオワ州のスピルヴィルに都塵を避け病を養ってる時に作られたのが、有名な交響曲「新世界より」です。

そしてその後「弦楽四重奏曲:アメリカ」、「チェロ協奏曲」という彼の代表作となる作品を書き上げ故郷へ戻りました。これらアメリカで創作されたものには、アメリカの風物や彼が感じた、聞いた、そして見た彼の印象がよく反映されているといわれます。また彼はこの曲を作ったことにより、完全にアメリカ音楽のとらえたと信じていたといいます。

これらのことで重要なのは、ヨーロッパからやって来た音楽家がアメリカに来て何を感じたのかということです。彼はそこでアメリカ・インディアンの民謡、黒人霊歌などに民族性を強く感じたのでしょう。そしてアメリカの民族性を生かしたハイブロウな音楽はヨーロッパ出身の音楽家によって作られることになったのです。

お寄せいただいたご意見等は本文にて取り上げさせていただくことがあります。予めご了承ください。