1927年について書いた左のような本、『アメリカを変えた1927年夏』(著者ビル・ブライアン 白水社)が2015年10月出版されていたことを最近知りました。ほんの腰巻には「リンドバーグが飛び、アル・カポネが暗躍し、ベーブ・ルースが打つ!向こう見ずな冒険、常軌を逸した情熱、底知れぬ楽天主義と悪徳に満ちた「大国」の姿を、ベストセラー作家が色彩豊かに描く。」とあります。実は僕はこの本を読んでいないのですが、出版社が内容を公表してくれています。

要約しますと、「1927年5月21日20世紀を代表する偉業が成し遂げられる。若き飛行士チャールズ・リンドバーグが、世界初の大西洋単独無着陸横断飛行に成功したのだ。そして夏も終わろうとしていた9月30日、アメリカはもうひとつの快挙にわいた。ニューヨーク・ヤンキースのベーブ・ルースがシーズン60号ホームランを放って大リーグ記録を塗り替え、鮮烈な記憶を人々の心に刻んだ。向こう見ずな冒険、常軌を逸した情熱、底知れない楽天主義と悪徳の栄え――。1927年の夏を駆け抜けた有名無名の人々の生きざまを、色彩豊かに描き出し、アメリカという大国が初めて世界の表舞台に存在感を示した五カ月間の、情感豊かな歴史物語である。「ひと夏」という小さな窓から激動の20世紀の胎動を展望した作品」とのことです。

チャールズ・リンドバーグ(Charles Augustus Lindbergh:1902年2月4日〜1974年8月26日)は、1927年5月20日5時52分(出発時の現地時刻)、「スピリット・オブ・セントルイス」と名付けた単発プロペラ機にサンドイッチ4つと水筒2本分の水、1700リットルのガソリンを積んでニューヨーク・ロングアイランドのルーズベルト飛行場の滑走路を離陸。5月21日22時21分(到着時の現地時刻)、パリのル・ブルジェ空港に着陸、大西洋単独無着陸飛行に初めて成功しました。この時リンドバーグは25歳でした。飛行距離は5,810kmで飛行時間は33時間半でした。これによりリンドバーグは、ニューヨーク−パリ間を無着陸で飛んだ者に与えられるオルティーグ賞とその賞金25,000ドル、さらに世界的な名声を得ることになります。

オルティーグ賞とは、ニュー・ヨークのホテル経営者レイモンド・オルティーグが提唱した賞で、ニュー・ヨークとパリ間を無着陸で飛んだ最初の飛行士に賞金25,000ドルを与えるというもので、他にも挑戦者はいましたが結果的にリンドバーグがその達成者となったのです。この賞は単独で飛行するという条件はありませんでしたが、リンドバーグはチームで臨んだ場合の仲間割れを恐れたことと、そして何よりも彼の飛行機は小型でバックアップの操縦士を乗せることもできなかったため、パリまでの全行程を一人で操縦し続けるという過酷な飛行となりました。

日本でつとに有名なのは、リンドバーグがパリ上空で「翼よ、あれがパリの灯だ!」と叫んだとされることですが、この台詞は後世の脚色であり、リンドバーグはその時自分がパリに着いたことも分らなかったといいます。実際に発した最初の言葉としては、「誰か英語を話せる人はいませんか?」と尋ねたという説と、「トイレはどこですか?」であるという説の2つがあるそうですが、いずれにせよ、「翼よ、あれがパリの灯だ!」という言葉は自伝 "The Spirit of St. Louis"の和訳邦題であり、日本では広く知られていますが、英語圏ではこれに対応するよく知られた台詞は存在しないそうです。

話は逸れますが、リンドバーグは日本では知名度抜群で好感を持って受け入れられている感じがします。それは世界初の大西洋単独無着陸横断飛行という偉業を成し遂げた人物がパン・アメリカン航空の依頼により1931年夫婦で、太平洋を渡って飛来したことや、1970年大阪で開かれた万博にも訪れ、当時10歳だった現天皇とも交流を持ったことが原因と思われます。

2021年日本人、大谷翔平選手がベーブ・ルースの持つ「年間投手として2桁勝利、ホームランも2桁」に並ぶかどうかが話題になりました。結果的には「投手として9勝、ホームランは46本」で投げる部門でルースには及ばなかったものの盗塁数でもアメリカン・リーグで第5位と正に投げる・打つ・走る全てに比類ない活躍を見せ、満表で年間MVPに選ばれました。

多くの日本人が大リーグのペナント・レースの終盤を迎えた秋、「ベーブ・ルースの記録に並ぶか」という話題をTV等で聞いたことと思います。そのベーブ・ルースが達成した記録とは1918年に達成した「投手として13勝、ホームラン11本」という「2桁勝利、2桁ホームラン」です。こうやって見ると勝利数自体、ホームラン数自体は大した数字ではないのですが、両方同時に成し遂げたことが凄いことで、これはベーブ・ルースが達成して100年以上誰も成し遂げたことがないことだったため注目を集めました。

さてベーブ・ルースですが、もちろん本名ではありません。本名はジョージ・ハーマン・ルース・ジュニア(George Herman Ruth,Jr.:1895年2月6日〜1948年8月16日)。童顔だったため「バンビーノ(Bambino)」、「ベーブ(Babe)」という愛称がついたようです。ジャズ界でも本名はウォーレン・ドッズ(Warren Dodds)ですがベビー・ドッズ(Baby Dodds)と呼ばれている人がいましたね。ルースは1914年ボストン・レッドソックスに入団します。当初は投手として入団したようですが、14年、15年は芳しい成績は上げられませんでした。しかし1916年23勝13敗、うち9試合を完封で飾ります。この完封数は1978年に並ばれるまでリーグ記録だったといいます。翌17年も大活躍して24勝を挙げます。そして翌年の1918年13勝7敗でホームラン11本で生涯初のホームラン王となります。11本でホームラン王というのは信じ難いことですが、当時と今は判定基準が違うようです。そして1919年は29本のホームランを放ち再びホームラン王に輝きます。この29本という数字は驚異的な数字であり、ルースの猛打の噂は瞬く間に広がっていきます。彼のプレイを一目見たさに大観衆が詰めかけ始めます。第一次世界大戦終戦による解放感、さらには未曾有の好景気から、大衆は華やかで、派手で、爽快なパフォーマンスを求めており、ルースの特大ホームランはその望みにぴったりだったのです。ルースの登場により、飛ばないボールのデッドボール時代が終わり、本塁打が量産されるライブボール時代が始まったと言われます。

ところが1919年の末レッドソックスのオーナーのハリー・フレイジーは、ルースをニューヨーク・ヤンキースへと金銭トレードで放出するのです。このトレードは長らく「失敗トレード」と言われ、レッドソックスにとっては、長くワールド・シリーズを勝てないジンクスが生まれます。これが「バンビーノの呪い」と言われるものです。ヤンキースでのデビュー年となった1920年、20本も打てれば上出来と言われながら、ルースは打率.376、54本塁打を記録し、周囲を驚嘆させます。同年に記録した長打率.847は、2001年までMLB記録でした。ルースが放った54本塁打というのは異常な数値であり、2位はセントルイス・ブラウンズの強打者、ジョージ・シスラーの19本と、約3倍の差で突き放す圧倒的な本数だったのです。

その後もルースはホームランをかっ飛ばし続け、1927年に自身が1921年に放った59本というそれまでの記録を更新し、60本塁打をかっ飛ばし、全米中のファンを熱狂させたのです。

ベーブ・ルースも日本で人気のある人物でしょう。ルースは1934年11月全米選抜チームの一員として来日し、全日本チームとの間で全国12都市で16試合戦いました。日本に向かう船の上でも人一倍練習に打ち込むなど、やる気十分であり、いざ訪日すると、雨天の中、番傘を差して守備練習をするなど、持ち前のショーマンシップを発揮し、日本に野球人気を根付かせるのに大いに役立ったといわれます。特に日本の誇る剛腕沢村栄治は、ルースを始め全米軍クリーンナップを4者連続で三振に仕留めた逸話は、沢村栄治の名を今日まで伝説化することになります。これらの対戦は気温の低い晩秋に行われ、ヒットで出塁した沢村にセーターを着せにいくなどのスポーツマンシップを見せ、観客を大いに感心させたと言います。僕が若いころは、「俺はベーブ・ルースを見た」と自慢げに話すオジサンが結構いました。

敵のエース沢村にセーターを着せにいったベーブ・ルースと球場に落ちていたゴミを拾う大谷翔平はどこか相通じるところがあるように思えます。

第一次世界大戦後焦土にまみれたヨーロッパと異なり、アメリカはヨーロッパに物資を大量に販売することができ未曽有の好景気に沸いたといわれますが、農民や一般労働者の生活は必ずしも豊かなものではなかったといわれます。彼はリンドバーグやベーブ・ルースのような英雄たちの活躍に拍手・喝采を送り日々の苦しい生活を束の間憂さを晴らしたのでしょう。

しかしこの時代に起きたことは人類の<快挙>ばかりではありません。アル・カポネを代表とするギャングの時代でもあったのです。

1920年に発行した禁酒法がギャング達を生み出す一つの原因になったことは、「そもそもアメリカと黒人 1120世紀 その1」でも触れましたが、ここではそのギャング達とジャズメンの関わり合いを挙げていきましょう。ギャング達とジャズメンの関わり合いは各ジャズメンの項でもいくつか登場してきますが、ここでは右の油井正一氏の著作『生きているジャズ史』の「シカゴ・ギャングとジャズメンたち」という章でいくつかエピソードが紹介されています。

「ニュー・オリンズ・リズム・キングスの演奏で有名なフライヤーズ・インというナイト・クラブで、ジム・ラニガンが演奏していた時のことです。ある晩、どやどやとカポネの手下どもが入ってきました。お客はみな立ち去ってしまい、連中はみなジャズを肴に酒盛りを始めました。

その内の一人が、事務のストリング・ベースにじっと眼を注いでいます。そのふくらんだ胴は、光を浴びて反射し、標的としては恰好のものに見えたのでしょう。その男は距離を目測して片目をつぶりました。ジムは、ヒヤヒヤしながら演奏を続けています。とうとう彼は、ピストルを取り出して、轟然と一発。弦はピシッと切れ、ベースの裏側には大きな穴が開きました。バンドは演奏をやめません。その男は、快心の笑みをたたえて、ジムのところに来ると、修繕しておつりがくるほどの札束を、ジムのポケットに押し込んでくれたということです。」

以上は油井氏の記述そのままです。何が言いたいのかよく分かりません。「なんて親切なギャングなんでしょう」とでも言いたげですが、そんなギャングを賛美するようなことを書くはずもありません。要はギャング共やりたい放題やっていた、ジャズメンたちは逃げるわけにもいかず、ヒヤヒヤしながら演奏を続けなければならなかった、ということでしょうか?

続く

ジャズに関係するようなしないようなよく分からない作品ですが、1927年10月6日ワーナー・ブラザーズ社が製作した映画で、何といっても長編映画としては世界初のトーキー映画としてつとに有名。主演は当時大スターだったアル・ジョルソン。ジョルソンについては拙HP「僕の作ったジャズ・ヒストリー 7 原初のジャズ2」で少し触れましたが、ミンストレル・ショウでブラック・フェイスを演じて人気者になり、やがてブロードウェイのスターに登りつめる。さらにジョルソンはハリウッドにも進出し、その初主演映画です。

またこの映画の中のセリフ、”Waite a minute , waite a minute .You ain't heard nothin' yet!”(直訳すれば「待ってくれ、君はまだ何も聞いていないんだぜ」)は非常に有名です。日本でも「待ってくれ、お楽しみはこれからだ」と訳され、非常に有名となりました。現在でもたまに耳にしたり目にしたりします。

この映画のストーリーは、ユダヤ人の少年ジェイキー・ラーヴィノヴィッツ(ジョルソン)は、ある酒場で俗的な歌を歌っていたのをユダヤ教司祭長で厳格な父に見つかり、勘当されてしまいます。数年後。ジャック・ロビンというアメリカ人の名前を名乗ったジェイキーは、長年の夢であったジャズ・シンガーになり、人気を博していました。舞台女優メアリーと恋仲になったジェイキーは、彼女の手助けを得て大舞台で歌うことになりますが、その前日、母が訪ねて来ます。ジェイキーが歌う日は、ちょうどユダヤ人にとって聖なる日(ヨム・キプル)であり、ユダヤ人たちが父の運営する教会に集まり讃美歌を歌う日だったのです。ところが父が病気で倒れてしまい、母がジェイキーを訪ねて来たのは彼に、父の代わりに讃美歌(en)を歌ってくれるよう頼むためでした。メアリーは「ジェイキーはもう立派なジャズ歌手であり自立した大人。そんな彼に親の都合を勝手に押し付け、大舞台をフイにして良いのか」と抗議するのです。しかし彼は敢えて、教会で讃美歌を歌うことを選びます。メアリーの「ジャズ・シンガーが賛美歌を歌っている」という嘆きの声を傍らに、ジェイキーは立派に父の代役を果たします。病床の父は、そんな息子の歌声を聴きながら息を引き取ります。数か月後、改めて大舞台で歌うことになったジェイキーは顔に墨を塗り、黒人に扮しながらメアリー、母の前で「マイ・マミー」を熱唱します。母はそんな息子の姿を、涙を流しながら見守るのだったというものだそうです。

ところでこの映画は、問題作ではないでしょうか?何故ジャズ・シンガーがブラック・フェイスで黒人に扮して歌わなければならないのでしょうか?ブラック・フェイスはこれまでも述べたように、黒人を笑いものにするジム・クロウイズムの代表的なものなのですが…。よく分からないことばかりです。

1927年のジャズ・シーンを見ていく前に広くポピュラー・ミュージック・シーンを見ていきましょう。先ずはこの年のヒット曲を見ておきましょう。年間No.1ヒット・チューンはホーギー・カーマイケル作の名曲「スターダスト」ですが、意外なのはトップ10にデューク・エリントンの”Black and tan fantasy”が第3位、フランキー・トランバウアー楽団の”Singin' the blues”が4位ときて、ブルースのブラインド・ウィリー・ジャクソン5位、ブラインド・レモン・ジェファーソン6位、ビックス・バイダーベックの”In a mist”が8位と上位をジャズ、ブルースが大きく占めているのです。何かの間違いでは?という気が捨てきれません。

アーティストを見るとやはりNo.1はポール・ホワイトマンですが、6位ブラインド・レモン・ジェファーソン、7位ビックス・バイダーベック、8位デューク・エリントンが入っておりこちらも意外です。

僕はこの辺りの音源はほとんど持っていないのですが、唯一アルバムとして持っている「フレッド・ウォーリングズ・ペンシルヴァニアンズ」を紹介しておきましょう。彼等には大ヒットというのはありませんでしたが、この年の年間チャートには2曲がランク・インしています。

左の『アメリカン・ミュージックの原点』CD2枚組に収録された1927年の楽曲を聴いてみましょう。

| 歌手・演奏者 | 英語名 | 曲名 | 原題 | 録音日 | |

| CD1-5 | ノーフォーク・ジュビリー・カルテット | Norfolk Jubilee Quartet | 博打打ちはどこへ行く | Wonder where is the gamblin' man | 1927年10月 |

| CD1-22 | ルース・エッティング | Ruth Etting | アコーディオン弾きのサム爺さん | Sam,the old accordion man | 1927年3月1日 |

| CD2-4 | ウィル・イーゼル | Will Ezel | ウエストコースト・ラグ | Westcoast rag | 1927年9月 |

| CD2-8 | ダラス・ストリング・バンド | Dallas String Band | ダラス・ラグ | Dallas rag | 1927年12月6日 |

| CD2-24 | ポール・ホワイトマン楽団 | Paul Whiteman and his orchestra | サイド・バイ・サイド | Side by side | 1927年4月29日 |

CD1-5.博打打ちはどこへ行く

「ノーフォーク・ジュビリー・カルテット」は黒人4人組のコーラスグループで、このナンバーはアカペラで歌われます。後に「ゴスペル」と呼ばれるようになる宗教音楽はこの頃ジュビリー(Jubilee)と呼ばれていたといいます。ノーフォークはヴァージニア州ジェイムズ川河口にある町。そこで最も活躍したのがこのグループで、1921年から録音があるといいます。曲の意は「賭博など悪いことをしたものは最後の審判でどこに行くか」」というものだそうで、スピリチュアルズとゴスペルの中間にあるようなナンバーと言えます。

CD1-22.アコーディオン弾きのサム爺さん

ルース・エッティングは可憐な声の女性シンガーで、ラジオなどを中心に活躍していたそうです。この曲はミュージカル「ビッグ・ボーイ」の挿入歌で南部の雰囲気を出しているといいます。

CD2-4.ウエストコースト・ラグ

独奏によるピアノ・ラグタイム演奏。ウィル・イーゼルという人はブギ・ウギなどで知られる黒人の放浪ピアニストで、主に南部を回っていた人だとのことです。実にしっかりとした、ラグタイムらしいラグタイム演奏で、この時代でもしっかりとラグタイムを演奏し、録音する人がいたのだなと知識を新たにする思いです。

CD2-8.ダラス・ラグ

マンドリンによるラグタイム演奏で、奏者はコリー・ジョーンズ(Coley Jones)。解説の中村とうよう氏は、ラグタイムをピアノ音楽ととらえるのは誤りだと述べ、そもそもはバンジョーで奏したものをピアノが模倣したのだといいます。ともかくここでのマンドリンのテクニックは尋常ではないものを感じます。

CD2-24.サイド・バイ・サイド

現在でも演奏され、歌われるスタンダード・ナンバー。ポール・ホワイトマン楽団の項で取り上げます。

あえてジャズとは言わず、アメリカ・ポップス史上の大立者、ジャズの歴史を扱った本などには必ず登場するポール・ホワイトマン。1930年に映画「キング・オブ・ジャズ」に主演してから同名のニック・ネームを得ることとなったことから、多くの白人たちからはジャズの大立者と思われていたと言いますが、ジャズに関する本などで書かれることは、「彼の音楽はジャズではない」ということばかりです。彼自身はヴァイオリン奏者(ヴィオラ奏者だったという記述あり)で、デンヴァー・シンフォニー、サンフランシスコ・シンフォニーに籍を置いていたれっきとしたクラシック出身のミュージシャンです。しかしまもなくジャズに興味を持つようになり、1918年サンフランシスコでダンス・バンドを組織してポピュラー界に転じることになります。彼は、クラシックのポピュラー化とその当時の流行歌を主とした大衆受けするレパートリーを、ストリングス入りで甘く演奏して人気を博し、さらにバンドの大編成化を行い、ジャズのスター・プレイヤーも雇い入れ、クラシックとジャズの手法を折衷したスタイルを編み出し、「シンフォニック・ジャズ」と称するようになります。

同じクラシックの演奏家出身で、ジャズのレコーディングや評論などを行っているガンサー・シュラー氏も「ポール・ホワイトマンの扱いは難しい」と述べている一方、RCA「ザ・サウンズ・オブ・ジャズ」ボックス・レコード・セットの解説で斉木克己氏は、「時流に乗ったハッタリと商人の感覚」で成功した人物と切り捨てています。

しかし大成功したことで金満家になった彼は、ビックス・ベイダーベックやレッド・ニコルス、フランキー・トラウンバウアーなど決して裕福とは思えないジャズメンに惜しげもなく高級で雇用したことは、白人ジャズメンに限られますが、大いに救いになったことと思われます。それにバンドをストリングなどを導入して大編成化し新しいサウンドを創り出そうという試みは、後のアーティー・ショウやトミー・ドーシーたちも試みたことであり、一概にハッタリと言い切ることはできないと思います。

現在彼のレコードやCDはほとんど見かけませんが、「RCAジャズ栄光の遺産シリーズ第11巻」の中のLP片面にホワイトマン楽団の演奏が収められています。その中には大ヒットした”サイド・バイ・サイド”を含めて1927年の録音が3曲含まれています。面白いのはホワイトマンが4月21日に録音した「アイム・カミング・ヴァージニア」をヘンダーソン楽団が同年5月11日に録音し、さらにビックスが抜群のソロを記録したフランキー・トランバウアー楽団が5月13日にレコーディングしていることです。期せずして競作という形になったわけですが、意外に勝ったはトランバウアー楽団の録音で年間ヒット・チャート36位にランク・インしています。詳しくは「ポール・ホワイトマン 1927年」をご覧ください。

ざっとこの項…1927年にジャズ関連に起こったことの概略を書いてみましょう。但しこれはレコード上でのことで、クラブやダンス・ホール等での状況はなかなかわかりづらくレコードなどから推測するしかありません。

1.ビッグ・バンドの隆盛

レコード・ボックス「ザ・ビッグ・バンド・エラ第1集」解説の瀬川昌久氏によれば、そもそもジャズの歴史の中でビッグ・バンド・ジャズがなぜ、どのように発展してきたかを体系的に論じられている資料ほとんどありません。ビッグ・バンド・ジャズの盛んな都市としては、ニュー・ヨーク、シカゴ、カンサス・シティが挙げられますが、他に3,000とも5,000ともいわれる地域に根差したテリトリー・バンド(territory band:その地域に根差したローカル・バンド)があったといわれ、それらは日々統廃合や分裂していたため全体像を把握するのは困難と言われています。そう云った数多くのバンドの中には優れた演奏を行っていたバンドもあるでしょうが、録音の機会に恵まれず現在耳にすることは全く不可能というケースも多くここで紹介できるのは、ごく一部ということをご理解いただきたいと思います。

ニュー・ヨークのシーンを見てみますと、そもそもこの年はアメリカ最大の人口を持つ都市であり、エンターテインメントの中心としでした。そして第一次世界た戦後の好況下の下、ボールルームやダンスホールが増え、主なホテルは競ってダンス・バンドの導入を図ります。現代のような音響装置のない時代のことですから、大きなホールには大人数のバンドが必要です。

しかし当時は高級なホテルでは黒人バンドは出演することができませんでした。瀬川氏によると、1920年代からハーレムがエンターテイメント・センターとして急速に発展し始めます。そしてこのハーレムが黒人バンドに演奏の機会を提供していくことになります。この辺りの論理がよく分からないのですが、ともかくこの頃の白人インテリや社交界の名士たちは、アフリカの芸術や黒人文化に関心を持ち始めていました。彼らはハーレムの豪華なクラブでジャズを聴き、贅沢なフロア・ショウを見ることが流行となっていたというのです。さらにもっとジャズなどに興味を持った人々は、もっと小さなクラブへ行って、黒人ジャズメンのアフター・アワー・セッションを楽しむ風潮が広がっていたといいます。

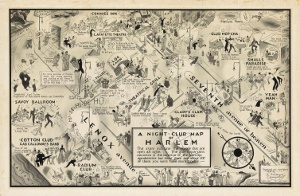

1920年代のハーレムの高級クラブと言えば、1923年オープンの「コニーズ・イン」、「コットン・クラブ」、1925年オープンの「スモールズ・パラダイス」、1926年オープンの「アルハンブラ・ボールルーム」、「サヴォイ・ボールルーム」等々が挙げられます。瀬川氏は他にも「パレス・ガーデン・クラブ」、「キャピトル・パレス」、「レノックス・クラブ」、「ローズ・ダンスランド」等の名前を挙げています。右はかなり小さいですが1932年のハーレムのナイト・クラブ地図です。確かにナイト・クラブがたくさんあります。そして有名黒人バンドはこれらのいずれかに必ず出演していました。そんなニュー・ヨークのビッグ・バンド・シーンで最も古株と言っていいのがフレッチャー・ヘンダーソンのバンドと言えると思います。

ヘンダーソンは、ブラック・スワン・レコードに就職し、音楽監督についていましたが、会社はヘンダーソンにブラック・スワン・オーケストラを率いさせ、ハウス・オーケストラとして機能させるかたわら1922年(別資料では1923年)、「クラブ・アラバム」にデビューさせます。やがてバンドは「クラブ・アラバム」を辞め、1924年白人専用のホール「ローズランド・ボールルームに移り、約5年間に渡って長期出演をします。そして1924年シカゴから若き天才ルイ・アームストロングが加わり、バンドのサウンドを一変させたと言われることはすでに述べました。

そしてルイが去ってからのこのバンドの最大の「売り」は、ドン・レッドマンの洗練されたアレンジで、それらは白人たちの趣味にも合い、他の白人バンドを圧倒していたと言われます。そんな折このバンドには大きな転機が訪れるのです。それは頼みの綱、アレンジャーのドン・レッドマンがこの年の3月にバンドを辞め、マッキニーズ・コットン・ピッカーズの音楽監督に就任するのです。ガンサー・シュラー氏は3月で辞めたと書きますが、CDの録音データによれば5月12日の録音まで参加しています。シュラー氏はさらにレッドマンが去った後のヘンダーソン・バンドは凡庸なバンドに戻ってしまったと書いています

またコロンビア以外への録音も始めたので、音源が”A study in frustration”の他に「ザ・ビッグ・バンド・エラ第1集」にも収められているものも出てきます。詳しくは「フレッチャー・ヘンダーソン 1927年」をご覧ください。

ハーレムのクラブ「スモールズ・パラダイス」(Small's Paradise)を根城に活躍したビッグ・バンドが「チャーリー・ジョンソンズと彼のパラダイス・オーケストラ」です。現代日本ではあまり知られていませんが、瀬川昌久氏によれば「すなわちスイング以前の時代の米国東部においてフレッチャー・ヘンダーソン、デューク・エリントン、マッキニーズ・コットン・ピッカーズに次ぐ優れたジャズ・オーケストラ」だそうです。

解説によれば、クラブの経営者のエド・スモールズとバンド・リーダーのジョンソン、そしてバンドのミュージシャンたちの関係は他では見られないほど和気藹々としたものいで、まさにパラダイスだったそうです。詳しくは「チャーリー・ジョンソン 1927年」をご覧ください。

ハーレムの白人専用の高級クラブ「コットン・クラブ」は、ジャズ・ファンにはデューク・エリントンがハウス・バンドを務めたことでつとに有名です。元々は1920年にヘビー級チャンピオンのジャック・ジョンソンが「クラブ・デラックス」を142番街レノックス・アベニューに開いた店を、シカゴのギャング、オウエン・マッデン(Owen Madden)が1923年に経営権を握り、店の名を「コットン・クラブ」に改名します。

柴田浩一著の『デューク・エリントン』によれば、その「コットン・クラブ」のハウス・バンドのリーダーが亡くなり、替わりのバンドを探します。シカゴのギャングであるマッデンは、ニューヨークの人間を全く信用せず、女の子はともかく従業員は全てシカゴから呼び寄せていたのだそうです。そこでシカゴの人気バンドであるジョー・キング・オリヴァーのバンドに白羽の矢が立ちます。しかしそれをオリヴァーは断ってしまいます。そこで店側はハウス・バンドを募集しオーディションが行われます。そこにうまくデューク・エリントンのバンドを押し込んだのがマネージャーのアーヴィング・ミルズでした。こうしてハウス・バンドの座を射止めたエリントンは安定した収入を得ながら独自のサウンド作りに専念していくのです。

ではなぜオリヴァーは「コットン・クラブ」専属契約を断ったのでしょうか?柴田氏はギャラが安かったため降りたという説を紹介しています。しかし僕は違う話を読んだ憶えがあります。それは当時の「コットン・クラブ」の出演料は、その時代としては高い方でした。しかしオリヴァーにしてみれば「安かった」というのです。要はクラブのハウス・バンドなどでチマチマ稼いでいる場合ではないと状況だったというのです。

ともかくオリヴァーは、4月末にシカゴでレコーディングした後ニュー・ヨークに移ります。粟村政昭氏は『ジャズ・レコード・ブック』で、ニュー・ヨーク時代のオリヴァーのレコードには傑作が少ないとし、それは歯を痛めたオリヴァーが余りソロを取らなくなったことが原因としています。そしてさらに時代が進み、ビッグ・バンドが主流の時代となり、時代に呼応するためバンドの編成を大きくしていきますが、それを律しきれずに終わったリーダーのコンセプションの問題が大きいと記載していますが、詳しくは「キング・オリヴァー 1927年」をご覧ください。

1927年はデューク・エリントンにとっても重要な年だったと言えます。「コットン・クラブ」での専属契約が成立に関してはこちらもキナ臭い話が伝えられています。柴田氏の記載とエリントン自伝の記載とは相違する部分がありますが、ともかくデューク達のデビューは1927年12月4日と決まりましたが、デューク達はフィラデルフィアの「ギブソンズ・スタンダード劇場」との契約がその1週間先まで決まっていたのです。そこで何とか早めに辞めさせて欲しいと交渉しますが、劇場主は取り合いません。それを聞いたマッデンの子分であるコットン・クラブの支配人がフィラデルフィアのボスに電話し、ボスは劇場主を脅して契約書を取り戻し、予定通り12月4日に「コットン・クラブ」のステージに立てたというのです。いかにもギャング時代の荒っぽいエピソードです。

この年エリントンにとって重要なナンバーの吹込みが行われます。”East St. Louis toodle-O”、”Creole love call”そして終生演奏することになる”Black and tan fantasy”です。これら重要曲の基本的アイディアは、デュークではなくババー・マイレイのものだというのです。今ではあまり顧みられることのない天才児マイレイは、結核のため1932年29歳という若さでこの世を去りました。マイレイとデュークの素晴らしいコラボレーションにより、ルイ・アームストロングとは別の角度で、ジャズはニュー・オリンズから離れ芸術の域に進んでいったと言えるでしょう。詳しくは「デューク・エリントン 1927年」をご覧ください。

1910年代に黒人の移住が進み、シカゴはニュー・オリンズの次ぐジャズの盛んな都市になりました。こうしてシカゴの黒人街サウスサイドはキャバレー。ナイト・クラブが大繁盛するようになります。この地で知られる黒人ビッグ・バンドとしては、チャールズ・エルガーやクラレンス・ジョーンズ、ドク・クック、そしてルイ・アームストロングが所属したキャロル・ディッカーソンやアースキン・テイトなどが挙げられます。ここでもビッグ・バンドの需要はあったようで、ルイ・アームストロングもレコーディングでは「ホット・ファイヴ」、「ホット・セヴン」という小規模バンドで吹込みを行っていますが、自身のバンドで「サンセット・カフェ」に出演する時には、ほぼビッグ・バンドと言っていい陣容で出演していたようです。

この中で録音を持っているのはドク・クックだけです。しかし名義は「ジミー・ヌーン 1927年」でのアップになっています。右はドク・クックのバンド、「ドク・クック・アンド・ヒズ・14・ドクターズ・オブ・シンコペイション (Doc Cook and his 14 doctors of syncopation)」。

後に「スイング王」と呼ばれるベニー・グッドマンもベン・ポラック楽団員として吹込みに参加しています。詳しくは「ベニー・グッドマン 1927年」をご覧ください。

カンサス・シティは、カンサス川とミズーリ川の交差する河川、道路、鉄道の交差する交通の要所であり、東部・西部の中間に位置する人々が交わる重要な場所として発展を遂げてきました。そんなカンサス・シティにも20〜30年代にかけて沢山のジャズ・クラブがあり繁盛していました。このカンサス・シティの特殊性については、「僕の作ったジャズ・ヒストリー 9 初期のジャズ 2 1924年」で触れましたが、ギャング顔負けの暗黒街のボス、トム・ペンダーガストがナイト・クラブや居酒屋を庇護し、そこから上納金を得ていたためです。

有名なクラブとしては「サンセット・クラブ」、「チェリー・ブロッサム・クラブ」、「ハワイアン・ガーデンズ」といったクラブが12丁目から14丁目の通りに軒を連ねていたと言います。この地で活躍したテリトリー・バンドとしては、ジョージ・E・リーのバンドやベニー・モーテンのバンドが知られますが、モーテンは経営手腕、政治手腕に優れており一頭地抜きん出た存在であったようです。ジョージ・E・リーのバンド等にも興味は引かれますが、現在の日本では音源の入手は難しいと思われます。

カンサス・シティ・ジャズの特徴を瀬川氏は、ニュー・オリンズ・スタイル、ラグタイム、ブルース、ブギなどあらゆるスタイルを含む特異なスタイルと述べています。確かにこの時期のモーテン・バンドの演奏には様々な要素が含まれているように感じます。。詳しくは「ベニー・モーテン 1927年」をご覧ください。

1927年のルイの録音をディスコグラフィーで見ると4月、5月、9月、12月の4か月に集中しています。ヴァンドーム劇場、サンセット・カフェ、メトロポリタン劇場などへの出演の合間を縫って時間が取れる時、また他のメンバーとも都合が合う時にある程度集中して録音活動を行ったのでしょう。

1927年のルイの録音をディスコグラフィーで見ると4月、5月、9月、12月の4か月に集中しています。ヴァンドーム劇場、サンセット・カフェ、メトロポリタン劇場などへの出演の合間を縫って時間が取れる時、また他のメンバーとも都合が合う時にある程度集中して録音活動を行ったのでしょう。3.白人ジャズマンの台頭

ビックスにとっても1927年という年は非常に重要なものとなりました。フランキー・トラムバウアー・アンド・ヒズ・オーケストラの一員として参加した吹込みで、生涯最高と言われるソロを記録するのです。それは2月4日吹込みの”シンギン・ザ・ブルース”、5月13日吹込みの”私はヴァージニアへ”の2曲です。ジャズ愛好家としても知られる村上春樹氏も「ビックスの偉大な才能を知るには、たった2曲を聴くだけで十分だ。”Singin' the blues”と”I'm comin' Virginia”である。(中略)この2曲を超える演奏はどこにもない。たった3分間の演奏の中に宇宙がある」と絶賛しているほどです。

ところがガンサー・シュラー氏などは、「ビックスがこのような元気溢れるリップ奏法を行うことは極めてまれである」と述べるのみで、「ジャズ史上」などという大げさな表現は使われていません。僕が感じるのは、まずこの演奏の斬新さで、ビックスのソロももちろん良いが、「宇宙がある」ほどすごいとは思えません。まぁこれは僕の耳がタコなせいでしょう。

またこの年ビックスはピアノ・ソロも録音していて(”In a mist”)それが年間ヒット・チャート第8位にランクされるヒットになっているのです。詳しくは「ビックス・バイダーベック 1927年」をご覧ください。

レッド・ニコルスの”Five pennies”(5つの銅貨)は、その看板に偽りありで、ドンドンメンバーを増やしてセッションが行われて行きます。それは新人たちの登竜門として、世に出るチャンスとして、26年から30年過ぎくらいまでその存在感は比類なきものだったそうです。ベニー・グッドマンもニコルスに呼ばれたら行かないわけにはいかない的な雰囲気があったと言われています。詳しくは「レッド・ニコルス 1927年」をご覧ください。

レッド・ニコルスのファイヴ・ぺニーズやフランキー・トラムバウアー・アンド・ヒズ・オーケストラの一員として存在感溢れるソロやバッキングを展開したエディ・ラングは、この年ギター・ソロ、ピアノとのデュエット作品を吹き込みます。「ジャズ・ギターの父」エディ・ラングのこういった活動は後々大きな影響を及ぼしていると思えます。詳しくは「エディ・ラング 1927年」をご覧ください。

4.シカゴ・ジャズの旗揚げ

エディ・コンドンを大将としたその一党(シカゴアンズ)も1927年からレコーディングを開始しています。シカゴアンズの中心となったメンバーは「オースチン・ハイスクール・ギャング」の面々でした。シカゴのウエストサイドにあるオースチン高校の5人の学生が、ニュー・オリンズからシカゴに移住してきたジャズメンたちの演奏に感銘し、自分たちもああいう演奏をしたいと熱心に練習励んでいました。やがて彼らは「オースチン・ハイスクール・ギャング(Austin Highschool Gang)」というバンドを結成します。その5人とは、ジム・ラニガン(ベース)、ジミー・マクパートランド(コルネット)と兄のディック・マクパートランド(ギター)、フランク・テッシュメーカー(アルト・サックス)、バド・フリーマン(テナー・サックス)の5人でした。彼らを中心に志を同じくするギターのエディ・コンドン、クラリネットのメズ・メズロウ等が加わり、「シカゴアンズ」が形成されて行きます。詳しくは「エディ・コンドン 1927年」をご覧ください。

4.その他の偉大なジャズメン

昨年1926年にジャズ史に残る一大傑作をレコーディングしたモートンですが、この年の彼の赤唐辛子楽団は、売れ筋狙いのシュラー氏の言う「冗談音楽」のレコーディングが多く見受けられます。しかしそれだけで終わらないのがモートン。ドッズ兄弟とトリオで吹込みを行っています。ピアノ、クラリネット、ドラムスという異色のトリオです。詳しくは「ジェリー・ロール・モートン 1927年」をご覧ください。

「RCAジャズ栄光の遺産シリーズ 第5巻/ジャズの巨人ファッツ・ウォーラー」(RVC RA-23〜27)の解説に拠れば、ウォーラーは1927年に40曲もの録音があるそうですが、僕の持っているのは、ニュージャージー・キャムデンで吹き込んだパイプ・オルガンのナンバーのみです。しかし今回はソロではなく歌伴あり、コンボ演奏ありなので少し変化があり聴きやすく感じられます。詳しくは「ファッツ・ウォーラー 1927年」をご覧ください。

5.黒人カントリー・ブルース

5.黒人カントリー・ブルース僕の持っているこの年の吹込みは2曲だけですが、彼の吹込み自体は10面分以上行われたようです。両曲とも土臭くいかにもカントリー・ブルースという感じなのですが、驚くのはこの内の1曲「マッチ・ボックス・ブルース」が何と1927年度年間ヒット・チャートの7位にランクされているのです。詳しくは「ブラインド・レモン・ジェファーソン 1927年」をご覧ください。

この年は18面分の録音を記録しています。この年の録音を聴くとブルースというよりもフォーク・ソング、そしてジャグ・ミュージックとの親和性を感じます。11月にはジャグ・ミュージックの大立者ガス・キャノンと共演しています。ジャズ=ブルース=フォーク・ソング=ジャグというのは、意外と近い位置にあったのかもしれません。詳しくは「ブラインド・ブレイク 1927年」をご覧ください。

ロニー・ジョンソンは、ブルース・マンとしてヴォーカルもギターも素晴らしいが、そのギター・テクニックはジャズ界でも認められていたと見え、この年ルイ・アームストロングのレコーディングにも参加しています。そしてそれが素晴らしいコラボレイションを発揮しているのです。ルイのヴォーカルとロニーのギターの絡みは現在のロック・バンドのステージでも見られるパフォーマンスのはしりと言えるものなのです。詳しくは「ロニー・ジョンソン 1927年」をご覧ください。

男性のカントリー・ブルースの録音は1926年に始まったわけではないことは、前回「僕の作ったジャズ・ヒストリー 11 初期のジャズ 4 1926年」でも触れましたが、1927年になると俄然録音が多くなる気がします。それらの中でブラインド・レモン・ジェファーソンの”Match box blues”が大ヒットとなったことは先に触れました。しかしもう一人大変興味が引かれることがあります。それはブラインド・ウィリー・ジョンソン(Blind Willie Johnson:1897〜1945)が吹き込んだ”Dark Was the Night, Cold Was the Ground”という曲がジェファーソンを上回り、第6位にランクされているのです。Wikiによれば、彼はブルース・ミュージシャンではなく、ゴスペル音楽界の先駆的存在とのことで、世俗的な音楽であるブルースは一切吹き込んでいないそうです。しかしスライド奏法の名手いわれる彼のギターは、ブルース・ギターそのものです。大ヒットしたこのナンバーもスライド・ギターに乗せて歌詞はなくしわがれた声でスキャットで歌っています。僕はこのレコード、CDは持っていませんがYoutubeで聴くことができます。恐ろしい時代になったものです。

またブルースではないためか、ポール・オリヴァー著『ブルースの歴史』等にも登場せず、ブルースのオムニバス・レコード・ボックスにも収録はありません。

彼以外のブルース・ピープルの録音については、詳しくは「ブルース・ピープル 1927年」をご覧ください。

最後にカントリー・ブルースではないが、2曲ほどベッシー・スミスの吹込みを持っているので紹介しておきましょう。ベッシーはこの年18曲のレコーディングを行い、4曲がヒット・チャートにランク・インされているので、かなり人気があったことが解ります。僕の持っている2曲も実に堂々とした歌いっぷりで、大編成のバックにも一歩も引けを取らない素晴らしい迫力ある歌唱を聴かせてくれます。詳しくは「ベッシー・スミス 1927年」をご覧ください。